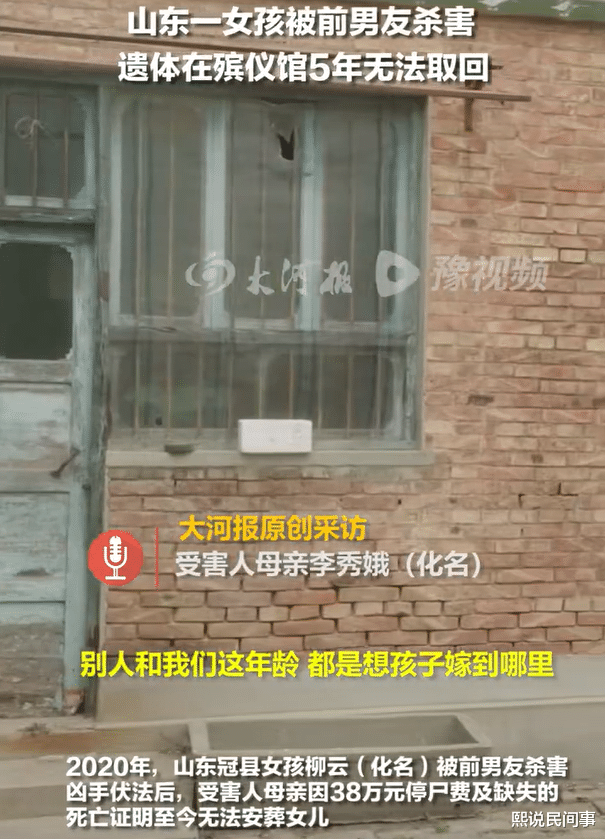

山东冠县女孩柳云被前男友杀害的第5年,她的遗体仍在殡仪馆冰柜里等待安葬。凶手早已伏法,但38万停尸费和一张缺失的死亡证明,却让这场悲剧衍生出更荒诞的续集——原来比杀人犯更令人窒息的,是某些部门踢了1460天的“制度皮球”。

1. 程序正义下的“二次伤害”:当制度变成凶手的帮凶法院判决书明确写着“故意杀人罪”,可公安机关坚持要单独开具死亡证明;殡仪馆明知家属承受着丧女之痛,却照收每日200元的冷冻费,五年累计出38万天价账单。这荒诞剧情的每一个环节都在提醒我们:某些“按规定办事”的冷漠,本质上是对受害者的制度性补刀。

《殡葬管理条例》第13条明确规定“殡仪馆不得巧立名目乱收费”,但现实中冷冻费、保管费、消毒费层层叠加,最终让失去女儿的母亲还要被殡葬费“追杀”。当维护程序正义的机构集体患上“证明洁癖”,制度本该有的温度早已冻成了殡仪馆冰柜里的寒霜。

2. 38万停尸费:殡葬业不能成为“悲伤税”有网友算过一笔账:按当地殡仪馆收费标准,38万足够买下3台商用冰柜,而柳云的遗体仅占用了0.3立方米空间。这种堪比五星级酒店总统套房的“遗体VIP服务”,暴露的是垄断性殡葬服务的暴利本质。

更魔幻的是警方回应:“费用问题不归我们管”。但《公安机关办理刑事案件程序规定》第218条明确要求,对于未知名尸体,公安机关应当拍照、记录后及时妥善处理。如今遗体存放演变成天价账单,究竟是制度漏洞,还是人性漏洞?

3. 死亡证明罗生门:谁在给悲痛设置KPI?公安机关说“判决书就是死亡证明”,殡仪馆坚持要“正规死亡证明”,这场踢了五年的皮球,踢碎的是一个母亲最后的体面。事实上,《关于进一步规范死亡证明管理的通知》早有规定:刑事案件中法院生效裁判文书可直接作为死亡证明。但当规定遇上现实,某些部门选择性地患上了“政策失忆症”。

更值得玩味的是“减免到12万”的解决方案——从38万到12万,看似“人道主义”的背后,实则是承认了此前收费的荒谬。这26万的差价,是否该追问:究竟是谁在给悲伤明码标价?

熙熙寄语柳云的遭遇撕开了社会治理的两道伤口:一是公共服务的盈利化异变,让殡仪馆冰柜成了“吞金兽”;二是部门协同的机制性失灵,让老百姓在证明的迷宫里跑断腿。当维护正义的机构集体上演“甩锅大赛”,我们不得不思考:制度设计的初衷,究竟是为了解决问题,还是制造问题?

殡仪馆没做事吗?做了事为什么不收费?喷都没喷对位置

我弱我有理