2024年初春,一则震惊娱乐圈的消息让无数人彻夜难眠——大S徐熙媛突然离世的消息像一颗深水炸弹,在社交媒体掀起滔天巨浪。当我们把目光从闪光灯聚焦的舞台转向幕后,会发现这个明星家庭正在经历着比剧本更真实的人生故事。

记得最后一次在综艺里看到大S时,她正笑着调侃小S的夸张表情,谁能想到那会成为姐妹俩最后的公开互动?这种猝不及防的失去,或许正是S家人至今难以走出的关键。心理学上有个概念叫"未完成事件",指那些突然中断的情感联结会形成特殊的心理创伤。S妈深夜发的那些既像思念又像埋怨的文字,不正是这种创伤的真实写照吗?

在台北信义区的高级公寓里,75岁的S妈黄春梅正经历着老年人特有的悲伤模式。老年丧子被心理学家列为"最痛苦的生命丧失"之首,这个结论在S妈身上得到残酷验证。她那些昼夜颠倒的失眠夜,那些需要搀扶才能站起的清晨,都在诉说一个母亲最原始的痛楚。

而小S的选择性社交退缩则展现了另一种悲伤形态。作为长期生活在姐姐光环下的妹妹,她的痛苦里可能还掺杂着复杂的身份重构需求。最新出版的《悲伤心理学》指出,手足离世往往会引发幸存者的存在性焦虑,这或许解释了为何连Makiyo的邀约都无法打动她。

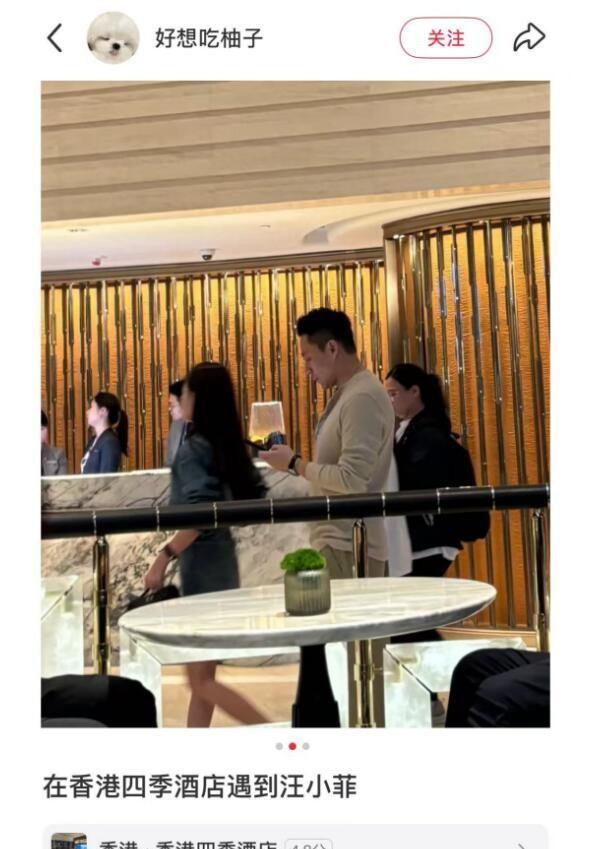

有趣的是,孩子们的表现打破了我们的预期。10岁的小玥儿和8岁的弟弟展现出的恢复力,印证了儿童心理学家最新的研究发现:未成年人的哀伤处理更像"波浪式"而非"阶段式",他们能在悲伤和快乐间快速切换。汪小菲带着孩子们在香港街头吃鸡蛋仔的画面,恰好捕捉到了这种独特的疗愈方式。

大S离世后,一个鲜少被讨论的问题浮出水面:名人家庭的哀悼为何格外艰难?当普通人的悲伤可以关起门来消化时,S家人的每个表情、每段发言都在显微镜下被解读。这种被围观的压力,让本就需要私密空间的疗愈过程变得异常艰难。

记得狗仔偷拍到S妈就医的画面吗?那些摇晃的镜头背后,是媒体伦理与公众好奇心的激烈博弈。英国剑桥大学2023年发布的《名人文化研究报告》显示,83%的受访明星家属表示"被迫公开的哀悼过程会延缓康复"。这让我们不得不思考:我们是否在消费他人痛苦的过程中,成为了悲伤的共谋?

但令人欣慰的是,我们也看到了温暖的转变。汪小菲直播时,弹幕里"给孩子空间"的呼吁获得了上万点赞。这种集体意识的觉醒,或许正是大S离世带给公众的意外礼物——我们开始学习如何得体地对待他人的悲伤。

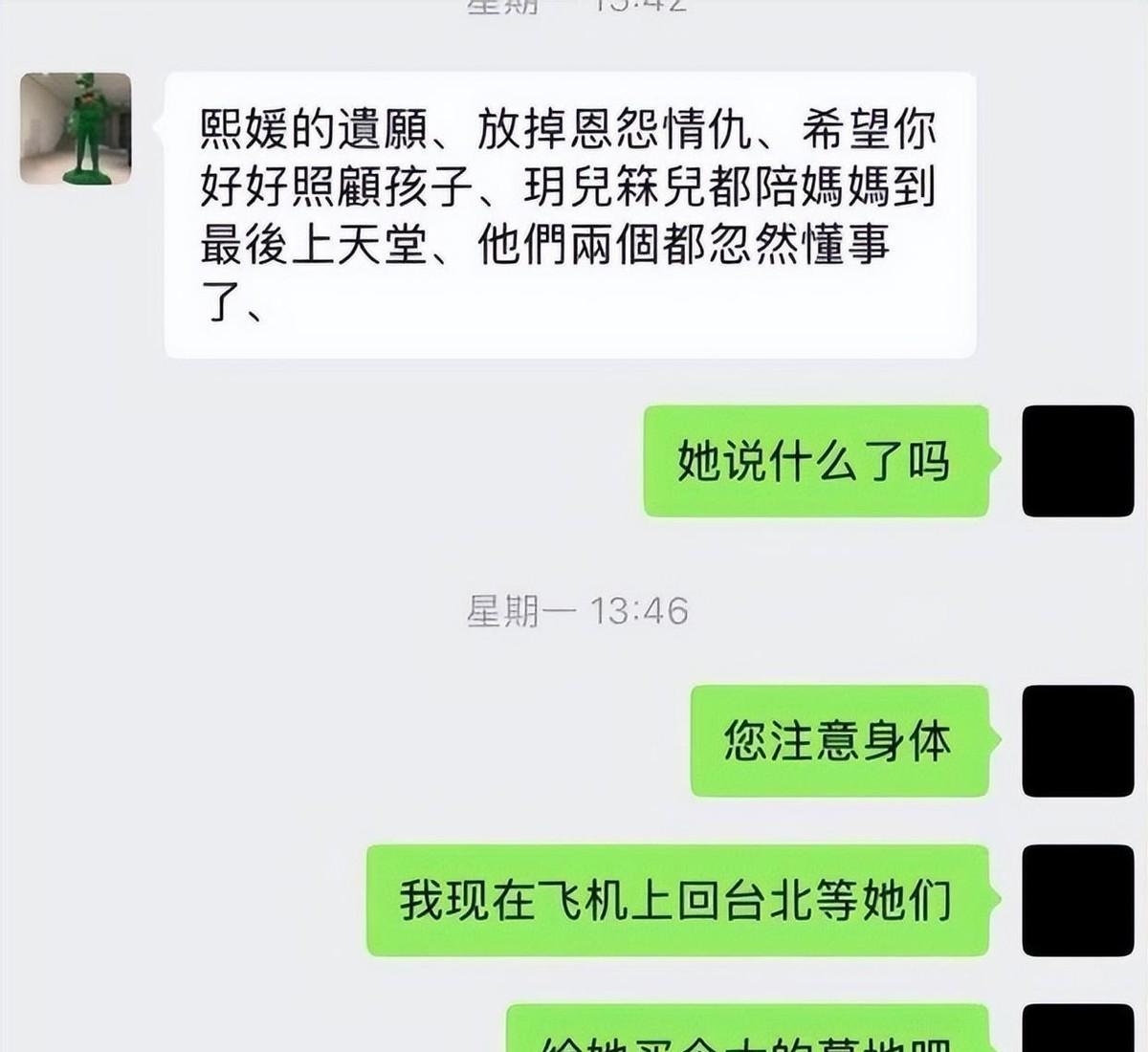

大S生前是这个明星家庭的引力中心,就像太阳系突然失去太阳会引发轨道混乱。家庭系统理论告诉我们,每个家庭都有其独特的运作模式,而当核心成员离开,整个系统都需要重新找到平衡点。

S家现在面临的挑战极具代表性:如何重新分配家庭角色?如何处理未竟的事业?怎样延续共同记忆?台湾家庭治疗学会2024年的案例研究显示,类似情况的家庭通常需要12-18个月才能建立新秩序。这提醒我们,对S家人的恢复进程应该抱有更合理的期待。

特别值得注意的是财务维度的隐形压力。大S作为主要经济支柱的离开,可能引发的安全感危机往往被公众忽略。但换个角度看,这或许也是促使家庭成员重新审视关系的契机。就像小S在最近流出的语音里说的:"现在才懂姐姐当年说的'家人要互相成为彼此的依靠'是什么意思。"

结语站在阳明山的观景台俯瞰台北夜景,突然想起大S曾在微博写过:"万家灯火里,总有一盏等着迷路的人回家。"现在,属于她的那盏灯熄灭了,但其他灯光正在学习如何亮得更温暖。

当我们讨论S家人的悲伤时,其实是在探讨每个人都可能面临的生命课题。最新数据显示,全球每分钟有108人经历至亲离世,这意味着理解哀伤的本质关乎我们所有人。也许大S留给世界的最后礼物,就是让我们通过她家人的故事,学会更温柔地对待生命中的每一次失去。

下次当你看到S妈的消息时,不妨在评论区留支虚拟的白色康乃馨;当刷到小S的节目预告时,可以多份"不比较从前"的宽容;看到孩子们出游的照片时,记得在心里送上真诚的祝福。因为在这个万物互联的时代,或许恰当的围观姿态本身就是一种治愈的力量。