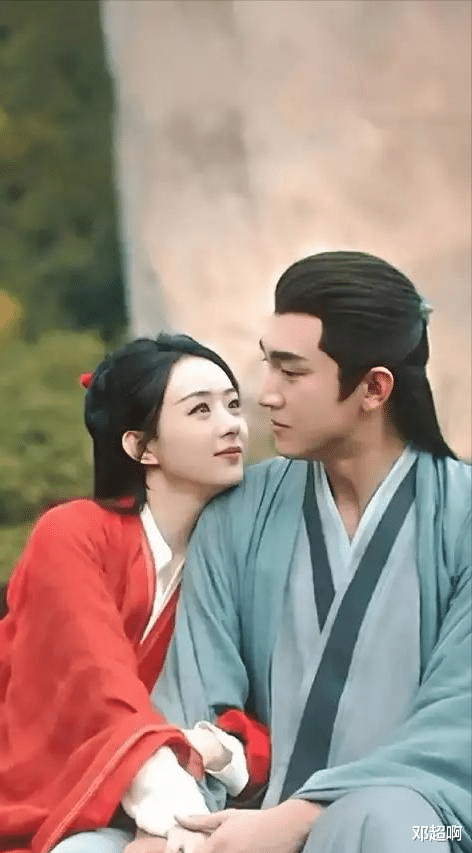

上海外滩的霓虹灯下,某高端公寓的旋转门记录着娱乐圈又一场风暴的诞生。当赵丽颖与林更新的身影被夜视镜头定格,这场看似普通的"深夜同归"事件,却意外掀开了大众心理的潘多拉魔盒。在这场持续七日的舆论狂欢中,23亿次点击构建的不仅是茶余饭后的谈资,更是一面映照时代焦虑的魔镜。

在#赵丽颖女性离婚就不能恋爱吗#的爆炸话题下,某社交平台的数据分析师发现有趣现象:凌晨两点到四点的评论区,情感共鸣指数骤升300%。这个时段恰是都市失眠人群的活跃期,无数个手机屏幕前,离异单亲妈妈、职场女强人、恐婚年轻女性,都在用赵丽颖的故事浇自己块垒。

心理学教授李敏团队最新研究显示,85后女性在明星婚恋话题中的参与度,与其自身婚恋焦虑呈现显著正相关。就像32岁的读者小夏在超话里的留言:"看着赵姐穿着卫衣捧花的样子,突然觉得离婚不是终点而是新起点。"这种情感投射,让娱乐事件演变为集体心理疗愈现场。

当我们深挖冯绍峰那条"意有所指"的微博,发现其评论区呈现出戏剧性的代际割裂。95后群体更关注明星的自我表达权,而70后用户则普遍强调家庭责任。这种认知断层,恰是传统婚恋观与现代个体主义碰撞的微观写照。

在"娱乐追击令"的偷拍视频传播链上,某数据公司追踪到惊人的商业逻辑:视频点击量每突破百万,关联电商平台的狐狸手链搜索量就上涨47%。这条从窥私到消费的产业链,完美诠释了"注意力经济"的黑暗变体。

但公众意识的觉醒正在形成对冲。中国社科院2023年《网络隐私保护白皮书》显示,明星隐私侵权案件的公益诉讼量同比激增210%。就像赵丽颖工作室声明引发的连锁反应,三天内超过50万网友自发参与"守护隐私权"话题讨论,形成自下而上的规则重塑。

某短视频平台算法工程师透露,如今涉及偷拍内容的推荐权重已下调60%。这种技术伦理的进化,与杭州互联网法院最新判决的"明星住址信息泄露案"形成呼应。当法律利剑与算法道德开始合流,隐私保护的曙光初现。

在这场风波中,一个被忽视的细节极具象征意义:林更新小号点赞的CP视频,实际是00后粉丝用AI换脸技术制作的二创作品。这种Z世代特有的互动方式,正在改写"偶像-粉丝"的权力结构。就像清华新媒体系的研究所指出的,年轻群体更擅长将绯闻转化为文化生产素材,而非单纯消费八卦。

舆情分析师注意到,相比五年前的类似事件,本次讨论中理性声音占比提升至38%。某头部娱乐论坛甚至开辟"社会学视角"专区,邀请学者解读事件背后的性别平权进展。这种讨论深度的进化,暗示着娱乐话题正在成为公民教育的特殊场域。

更值得玩味的是品牌方的态度迁移。原本计划借势营销的三个代言,最终选择延后宣传档期。某4A公司创意总监坦言:"现在的受众反感过度消费明星隐私的营销,这倒逼我们寻找更有社会价值的切入点。"

结语当外滩的霓虹再次亮起,这场看似寻常的绯闻风波已悄然完成它的历史使命。它像一剂造影剂,清晰显影出这个时代的集体焦虑与进步渴望。从窥私狂欢到权利觉醒,从娱乐消费到价值共创,我们正在见证大众文化参与模式的深层变革。

或许下次再有明星被推至舆论风口时,我们会少些猎奇心态,多些人文关怀。毕竟每个被镜头追逐的身影,都可能是照见我们自己的一面镜子。当吃瓜群众开始思考瓜藤生长的土壤,娱乐至死的魔咒就有了破解的可能。这何尝不是一种更具建设性的"追星"方式?