盗墓行为,古今有之,它同中国传统孝养文化和丧葬观有关,中国历史上大多时间讲究“厚葬”,讲究“事死如事生”,因此许多帝王将相、富豪巨贾,死后都被儿女葬与大量金玉宝物,从而引起盗墓贼的注意,以致被盗掘。近年来,天下霸唱、南派三叔引领了盗墓小说潮流,给我们展现了一个奇异惊悚的盗墓世界。小说主人公往往身怀绝技,深入陵墓坟冢,解决各种不可思议的怪事,最终全身而退……实际上,我们只看到盗墓者的成功,却很少知道,有多少盗墓贼因为中了反盗墓机关而丧命。

盗墓贼是陵墓的天灾人祸,古人早就认识到这一点,所以在建造陵墓的时候,也采取多种措施予以提防,许多手段极具想象力,令人叹为观止。最为著名的则是三国曹操,临死之前,遗命于彰德府讲武城外,设立疑冢七十二:“勿令后人知吾葬处,恐为人所发掘故也。”此后的司马懿死前则交代于首阳山为土藏,不坟不树;作顾命三篇,敛以时服,不设明器,后终者不得合葬。一如遗命。意思就是,司马懿嘱咐把自己土葬于首阳山,不起坟堆,与原来地形地貌无异。而且仅穿着当时很普通的衣服,不配葬金银珠宝等贵重物品,后死的人也不要同他合葬。这样一来,时间稍微一长,他的坟墓就会混同于山石地物,没人能找得到,遑论盗墓了。

无独有偶,诸葛亮也是这个思路,不过他的做法更绝。临死嘱咐后主刘禅,让四个士兵抬着用铁链捆绑的棺材进山,什么时候铁链断了,就地挖坑掩埋。结果四位士兵抬着走了好长时间铁链都没有断,都累得难以忍受,干脆一商量,随便找了个地方下葬,回去谎报按照吩咐完成任务。刘禅在诸葛亮活着的时候装傻,其实聪明着呢!发现不对劲,就严加究问,获取实情,一怒之下将四人斩立决。如此一来,就谁也不知道诸葛亮的遗体到底葬在何处了!

为此明朝朱元璋进行了借鉴,南京至今民间传说,朱元璋在出殡的时候,南京十三城门同时抬出十三口棺材,称为“十三城门同出棺”,让人分辨不出孰真孰假。

为了防止被盗,皇家充分利用了“普天之下,莫非王土”的特权,往往选中一座大山,不惜花费大量民力、物力进行挖掘,形成“依山为陵”的格式,让那些民间盗墓团伙因为力量原因只能望而却步。即使项羽发兵三十万进行挖掘,都没有达到目的。在墓内,还有特别手段。比如铁水封陵。武则天同唐高中李治的合葬墓就是这样:乾陵元宫,其门以石封闭。其石缝铸铁,以固其中。比如,堆集沙、石。几百吨沙、石堆在那里,要想达到目的,除非把那些沙、石完全搬走……比如,设置毒气。秦始皇陵的地宫内就放置了大量水银,它们能生成汞蒸气,是一种剧毒气体。

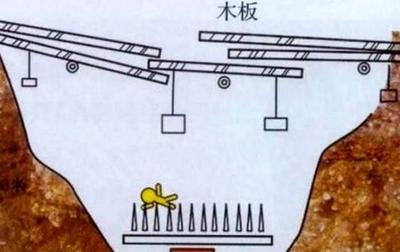

当然还有其它巨石封门、设置毒物、机关伏火等。另外,为了防止陵墓被盗,建墓者还想出多种机关进行暗算。比如,有的陵墓在通往玄宫的过道上方设置铁索吊石。一旦有盗墓贼入内,触动消息,悬在半空的巨石就会落下,将人砸成肉酱。有的设置伏弩,即自动射箭装置,放在进入玄宫必经的暗处,一旦有人进入,就会自动完成射击,置人死地。有的设置连环翻板,即在必经的路上设置翻板,下面放置刀、锥等利物,一旦有人经过,就会踩空落尽陷阱被刀锥穿身。

实际上人死如灯灭,哪有什么死后继续享受陪葬的好事!厚葬简直就属于诲淫诲盗。还是今人明白,生不带来,死不带去,最终归宿选择一方小盒,或者水葬、树葬,哪会让自己死后也不安宁?