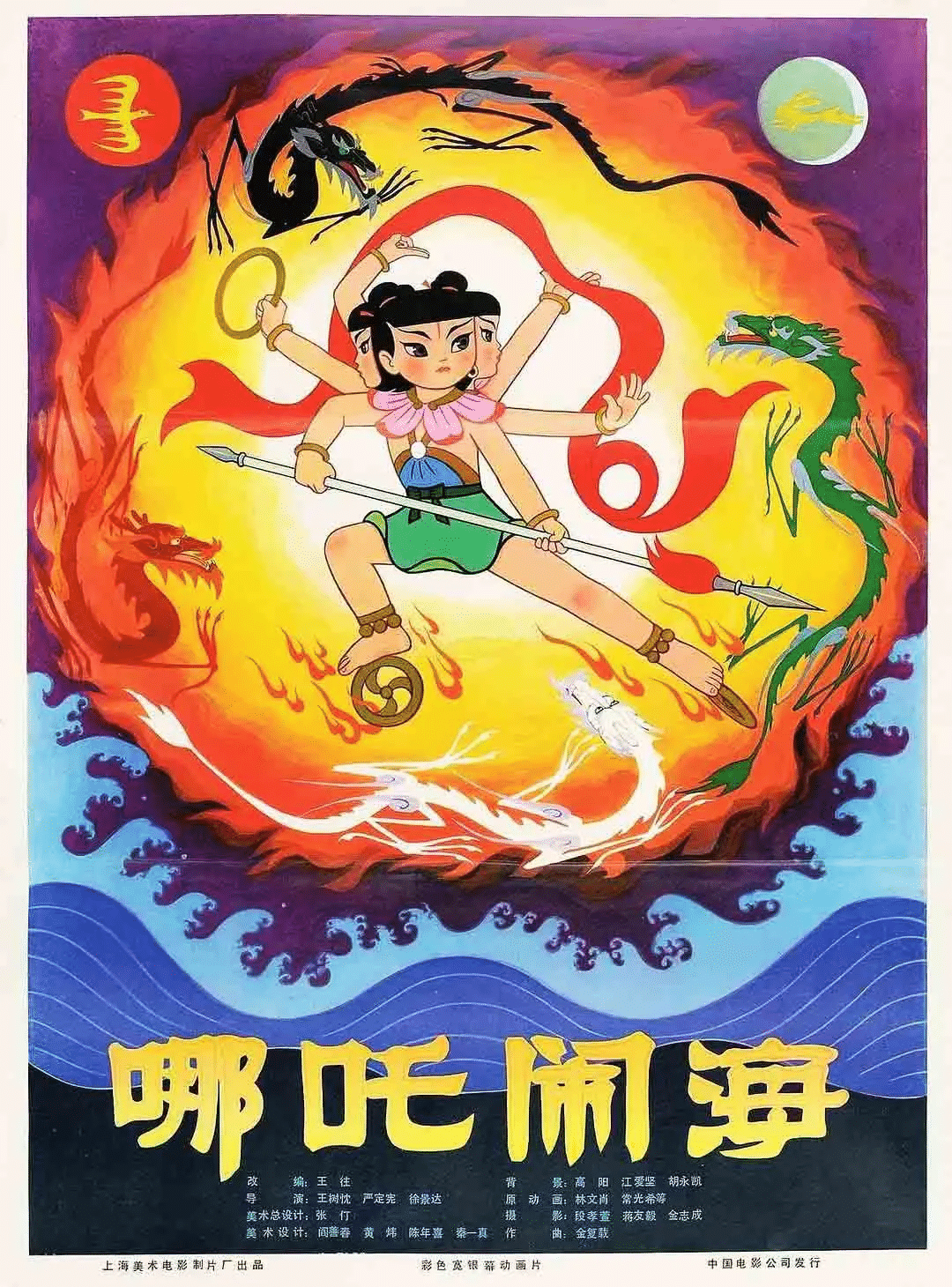

在中国动画史上,1979年的《哪吒闹海》宛如一座难以逾越的巍峨艺术丰碑。这部经典之作中,哪吒那充满悲情与反叛、纯真又坚毅的形象,不仅凭借精美的画面跃然于银幕之上,更因配音演员吕艳玲那出神入化的演绎而深深烙印在观众的心底 。她的声音,承载着一代人对于哪吒最为深刻的记忆,然而她本人却如一位隐世的高人,低调内敛,默默将自己的生命与艺术,融入进中国动画的黄金年代之中。

一、从舞台到录音棚:声音艺术的启蒙

吕艳玲出生于20世纪50年代,成长在上海充满浓厚文艺气息的弄堂里。少年时期的她,便对声音展现出超乎常人的敏锐感知。那时的她,常常模仿市井间的叫卖声、戏曲里的独特唱腔,甚至还能用丰富多变的音色,为手中的连环画角色“配音”,为自己的童年增添了别样的色彩。70年代初,她凭借自身的努力与天赋,成功考入上海电影译制厂培训班,有幸师从配音大师邱岳峰、苏秀等人。在译制片的广阔海洋里,她不断磨砺自己,不仅练就了精准无比的台词把控能力,更深刻领悟到声音塑造角色的核心要义——“要让观众忘记这是配音,仿佛角色本就该如此说话。”

二、《哪吒闹海》:在时代裂痕中寻找童真

1978年,《哪吒闹海》的筹备工作进入到了最为关键的阶段。导演王树忱态度坚决,认为哪吒的配音必须同时具备孩童的天真烂漫以及英雄的悲壮豪情。当时年仅26岁的吕艳玲,在试音时以一声带着哭腔、饱含深情的“爹爹,你的骨肉我还给你!”瞬间打动了在场的所有人。为了能更贴近角色,她每日清晨都会前往公园,静静观察孩童们嬉戏玩耍的模样,仔细记录下他们在情绪转换时的气息变化;到了深夜,她又会反复研读剧本,在“自刎”“重生”“斗恶龙”等关键场景中,不断摸索声音所应具备的层次感。

影片里,吕艳玲的配音大胆突破了传统儿童角色那种单一甜美的套路。当哪吒手持火尖枪,气势汹汹地指向龙王时,她的声音好似金石相互撞击,带着一种不惜玉石俱焚的决绝;而在莲花重生后,那一句“我是灵珠子”,又奇妙地透出一种神性的空灵之感。这种对角色声音复杂性的精彩呈现,恰恰与改革开放初期社会对于个体命运的深入思考,形成了一种隐秘而又强烈的共鸣。

三、声影之间的隐身者

《哪吒闹海》在影坛引起巨大轰动之后,吕艳玲却毅然选择回归幕后。在80年代,她陆续为《天书奇谭》中的小皇帝、《邋遢大王奇遇记》的旁白等角色献声,始终坚守“声为戏服务”的原则,全身心投入到角色的声音塑造之中。在《金猴降妖》里,她为白骨精变化的村姑配音时,甚至别出心裁地刻意保留了些许上海口音,以此来凸显角色伪装之下的破绽,这种细致入微的处理方式,成为了业界当之无愧的教科书式范例。

90年代,商业浪潮如汹涌潮水般席卷整个影视界,面对诸多高薪邀约,吕艳玲却一一婉拒,转身投身于配音教学工作。她凭借丰富的经验与独特的思考,独创了“情绪光谱训练法”,该方法着重强调从呼吸节奏到口腔开合的精确控制,培养出了严安格、黄怡晴等新一代配音领域的中坚力量。有学生回忆道:“吕老师的耳朵极为敏锐,能听出0.1秒的气息断层,她常说配音不是简单的技术活儿,而是要让灵魂穿过声音的窄门。”

四、余音绕梁:超越时代的声命体

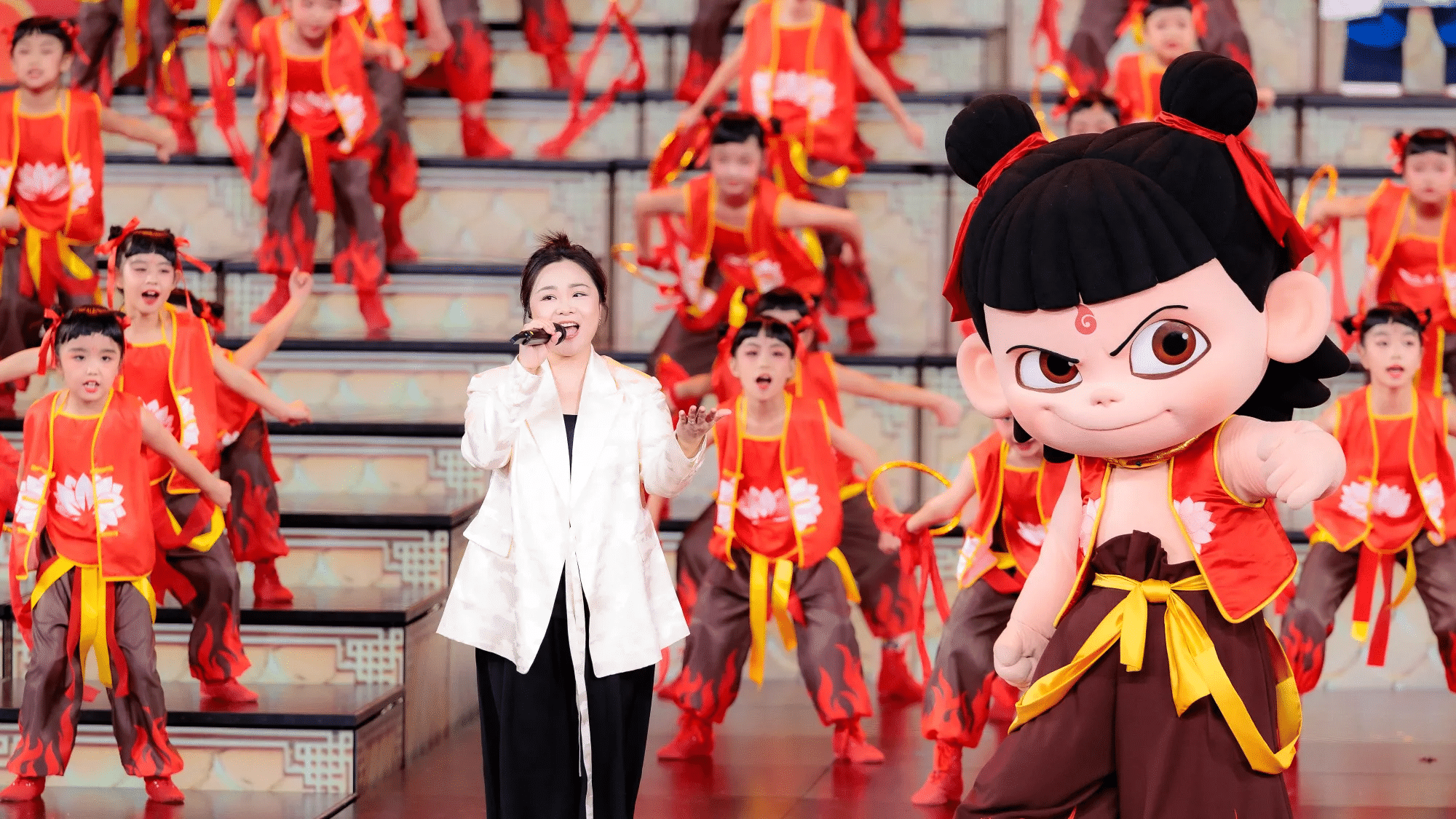

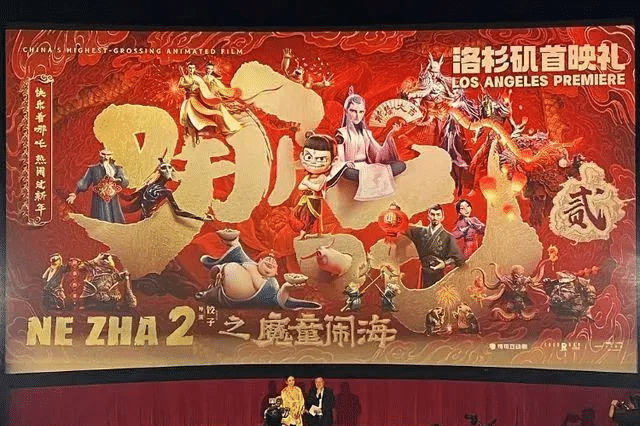

晚年的吕艳玲过上了深居简出的生活,然而在2019年《哪吒之魔童降世》热映之时,她却罕见地发声:“每个时代都该有自己的哪吒,就像长江后浪推前浪。”这番话语,饱含着她对新一代创作者的殷切祝福。当人们再次聆听1979版哪吒的经典台词时,会惊异地发现,吕艳玲的声音里始终蕴藏着某种永恒不变的特质——那是在集体主义年代中顽强生长的个体意识,是未曾被程式化所束缚的真挚情感。

2021年,在某修复版《哪吒闹海》的放映会上,当银幕上的哪吒说出“我一人做事一人当”时,现场观众忽然听到黑暗中传来轻轻的跟读声。那是八旬高龄的吕艳玲,她的声音依旧如当年那般清澈纯净。就在这一刻,声音与影像穿越了长达四十年的时光,再度完美重合,见证着中国动画人用自己的生命,书写着对艺术的永恒追求。

结语:

吕艳玲的艺术生涯,恰似她最钟爱的莲花意象——根系深扎传统文化土壤,绽放时带着冲破水面的锐气,凋零后留下清香的莲子。在流量至上的时代,这位用声音雕刻时代的艺术家提醒着我们:真正动人的演绎,从不是喧嚣的技巧炫耀,而是将灵魂熔铸于角色的静默修行。