一口深井,两具亡魂,一场因色欲与猜忌编织的悲剧,在蒲松龄的笔下缓缓展开。《聊斋志异》中的《姚安》,并非人鬼殊途的奇幻故事,而是一则直指人性暗面的寓言——当贪婪与偏执吞噬良知,结局只能是自我毁灭。

姚安,这个临洮县的风流公子,用沾满鲜血的双手,将自己推入了万劫不复的深渊,也让我们窥见了古代“渣男”的极端面目:他们不仅是情感的背叛者,更是道德与理性的崩塌者。

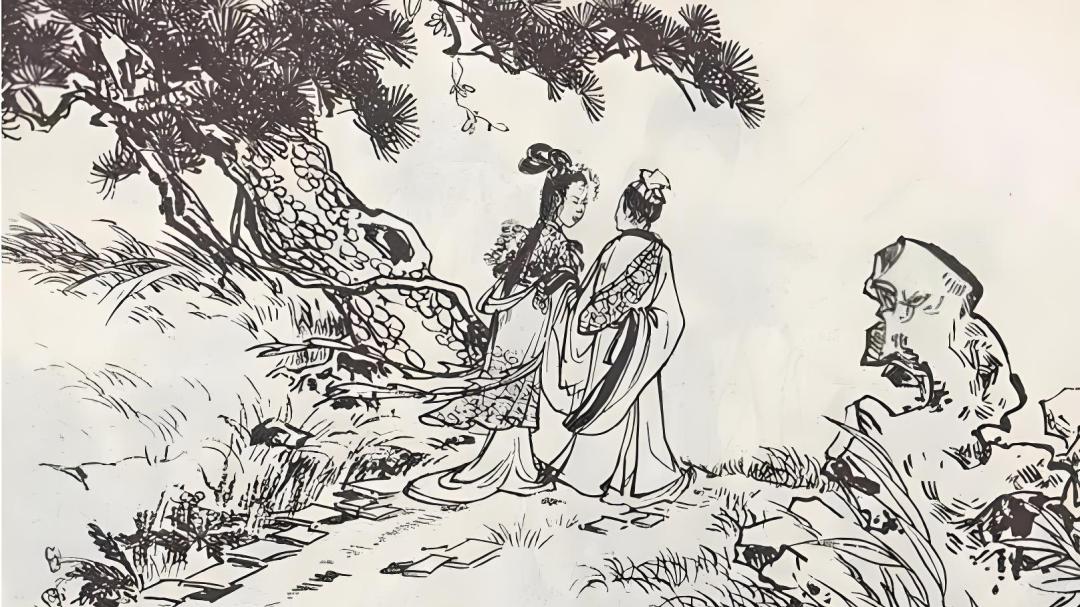

姚安的堕落始于一场蓄谋已久的谋杀。他本是“美丰标”“家资颇丰”的富家公子,却因觊觎邻村绿娥的美色,竟将结发妻子诱至井边推杀。这一行为,不仅暴露了他对生命的漠视,更折射出封建男权社会中女性命运的脆弱性——妻子不过是可随意替换的附属品。

更讽刺的是,绿娥母亲的一句“必如姚某始字之”,竟成了这场悲剧的导火索。

社会对“门第风采”的病态追捧,让姚安的恶行披上了“理所应当”的外衣。而姚安得偿所愿娶回绿娥后,却因“疑其美”,将新婚妻子囚于深闺,甚至以“覆袍封轿”的荒唐手段禁锢其自由。他的爱,实则是占有欲的极端化,是自我投射的恐惧。

如果说杀妻是姚安恶的起点,那么他对绿娥的疯狂猜忌,则是其人性彻底扭曲的象征。他“闭户相守,步辄缀焉”,甚至因一把多出的钥匙便认定妻子不忠。这种病态的控制欲,在误杀绿娥时达到顶峰——他将貂帽覆面的妻子错认为奸夫,挥刀斩首后才发现“刀下亡魂”竟是枕边人。

这一荒诞情节,堪称蒲松龄对偏执人格的极致刻画。姚安的疯狂,并非源于绿娥的“不忠”,而是他内心无法摆脱的罪恶感与恐惧。正如弗洛伊德所言:“嫉妒者的痛苦,实则是自我惩罚的投射。”姚安的刀,最终砍向了自己的灵魂。

姚安的结局充满黑色幽默式的讽刺:家财散尽、疯癫自残,最终冻饿而死,被乡人“藁葬”喂狗。蒲松龄以“异史氏曰”点题:“爱新而杀其旧,忍乎哉!人止知新鬼为厉,而不知故鬼之夺其魄也。”这一评价,直指姚安悲剧的核心——他并非败于外界的报复,而是亡于内心的溃烂。

学者李敬泽曾评:“《聊斋》中的恶人,往往死于自己亲手搭建的囚笼。”姚安正是如此:他用猜忌筑起高墙,用暴力维系权威,最终却被囚禁在自我构建的疯癫地狱中。而小偷劫财、乡人弃尸的情节,更暗示了社会对道德崩坏者的集体唾弃。

尽管故事发生于清代,但姚安的形象在当今社会仍具警示意义。控制欲、情绪暴力、物化女性——这些“古代渣男”的特质,在PUA、家暴等现代议题中依然阴魂不散。

法国哲学家波伏娃在《第二性》中写道:“女人不是天生的,而是被塑造的。”反观《姚安》,绿娥与前妻的悲剧,正是封建性别结构的牺牲品。而姚安的疯狂,恰如心理学家卡伦·霍妮所揭示的“神经症人格”:通过支配他人来掩盖自我虚无,最终陷入更深的绝望。

姚安的故事令人脊背发凉,却也在血色中透出一丝救赎的可能。当绿娥的冤魂化作“笑而如故”的幻影时,我们看到的不仅是厉鬼索命,更是被压迫者对施暴者的终极审判。

古希腊悲剧作家欧里庇得斯曾说:“神欲使之灭亡,必先使之疯狂。”姚安的结局,恰是这句话的绝佳注脚。而今天的我们,或许更应记住另一句箴言:“爱欲不可纵,恶念不可长,人性的天平上,善恶从来都是自作自受。”