海南陵水的海风吹散了女明星的精致妆容,云南石林的怪石划破了选秀节目的安全区。当《浪姐6》的舞台从封闭摄影棚走向辽阔天地,这场号称"女团版荒野求生"的真人秀,正在用无人机和篝火重新定义内娱选秀的边界。

芒果台今年把五场公演搬到了五个不同城市,这个看似疯狂的决策背后藏着数据支撑的玄机。文旅部2023年统计显示,音乐节带动旅游消费的转化率高达73%,而传统棚拍综艺的年轻观众流失率已连续三年超过15%。节目监制在招商会上那句"我们要让姐姐们在山水间寻找第二春",现在看来竟是字面意思。

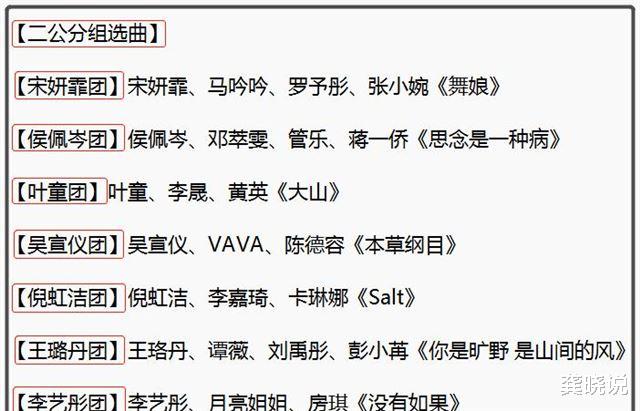

在云南石林的喀斯特地貌中,叶童团演唱《大山》时背后真实的岩壁,比任何LED屏幕都更具冲击力。但这种"沉浸式演出"的代价是巨大的——舞台搭建时间缩短至12小时,音响设备要对抗山风,甚至连服装造型都要考虑野外环境的适配性。造型师私下透露:"宋妍霏团队那套荧光色打歌服,是专门为无人机航拍设计的,肉眼看着像移动交通锥,但在高空镜头里就是最亮的星。"

文旅局官员可能没想到,他们与芒果台的这次合作,意外造就了综艺史上的行为艺术。当侯佩岑团在海拔2000米处唱跳《思念是一种病》时,高原反应监测仪成了后台必备设备。这种真实的生存挑战,让"乘风破浪"四个字从节目口号变成了物理现实。

二公舞台的淘汰名单像一盆冷水,浇灭了观众对"实力至上"的最后幻想。蒋梦婕的出局让#浪姐林黛玉殒了#冲上热搜,这个曾在新版《红楼梦》中惊艳众人的舞者,败给了抖音播放量刚过百万的VAVA。数据不会说谎:节目组内部流出的观众画像显示,18-24岁观众占比68%,他们更愿意为"养成系偶像"而非"老艺术家"投票。

这种选择机制在云南赛段表现得尤为赤裸。当62岁的叶童团队连续两场垫底,节目组的"平衡术"开始显形。制作团队某核心成员匿名透露:"每场必须保留话题人物,但老牌艺人的功能是引流转粉。"就像自然界的共生系统,老戏骨负责吸引传统观众入场,新生代负责在社交媒体裂变传播。

最戏剧性的反转来自李艺彤团。这个被看作"祭天剧本"的配置,却用653票上演逆袭神话。数据工程师拆解发现:她们表演时正值晚间流量高峰,舞台背景的篝火装置在短视频平台自带传播属性。这印证了节目组的新策略——舞台设计必须预留"15秒高光时刻",方便短视频二次传播。

在石林录制的暴雨突袭事件,意外揭开了真人秀的"伪纪实"面纱。原定无人机表演因天气取消,节目组临时改用暴雨实拍,这段未剪辑素材后来成为点击量最高的花絮。这种"计划外美学"正在重塑制作逻辑:导演组现在会预留20%的突发预案,把天气、意外甚至失误都转化为叙事素材。

但这种冒险带来了新的伦理困境。王珞丹团在山顶排练时遭遇7级阵风,节目组坚持真实记录却遭粉丝质疑"虐待艺人"。制作方不得不在官微放出完整监控视频,证明安全措施到位。这种透明化操作意外收获好评,弹幕里"比某些棚综假摔真实多了"的评论获得5万点赞。

更值得玩味的是淘汰标准的变化。当刘禹彤这样的专业歌手早早出局,节目组其实在实践"错位竞争"理论——与其在唱跳领域与年轻偶像硬拼,不如让跨界艺人制造反差萌。这种策略在数据上得到验证:陈德容划水视频的讨论量,是专业舞台的三倍。

在陵水公演中,AR技术制造的虚拟海浪与真实潮汐同频涌动,这种"混合现实"体验让收视曲线出现诡异波动——35岁以上观众留存率提升27%,证明科技手段确实打破了年龄结界。但技术团队负责人坦言:"每场要多烧300万,就为那15秒的‘哇塞时刻’。"

更隐秘的变革发生在投票系统。二公启用的"情绪识别投票"技术,能通过观众面部表情分析实时调整票数权重。虽然节目组坚称这只是辅助手段,但李艺彤团逆袭当晚,系统捕捉到的"惊喜表情"数据异常偏高。这种用AI解读人性的尝试,让综艺变成了社会实验现场。

最颠覆认知的是"环境音战略"。在云南赛段,虫鸣鸟叫被刻意保留进音轨,这种"不完美真实"反而让#浪姐6现场有蝉在伴唱#登上热搜。音频总监揭秘:"我们专门采集了30种自然白噪音,现在观众票选最爱的背景音是滇金丝猴的叫声。"

当《浪姐6》的姐姐们在篝火旁卸下假睫毛,当百万修音师败给山间回响,这档走过六季的王牌综艺正在经历它的"中年叛逆"。它用地理意义上的跋涉,完成了内容创新的迁徙;用技术手段的狂飙,解构着传统女团的定义。或许正如叶童在备采时说的:"站在真正的山海之间,才发现过去的舞台多么像楚门的世界。"

这场综艺实验的最终结局尚未可知,但已有数据表明:户外录制季的招商额同比增长40%,短视频二创量暴涨220%。当我们讨论淘汰名单时,是否也该问问自己:被重新定义的,仅仅是30+女性的人生剧本,还是整个娱乐工业的生产逻辑?在评论区告诉我,你愿意为这样的"不完美真实"买单吗?