《——【·前言·】——》

1937年,陈独秀获释后欲赴延安。此意看似平常,却掀起波澜。毛主席表示欢迎但需附条件,陈独秀闻言沉默。后续发展如何,尚待揭晓。

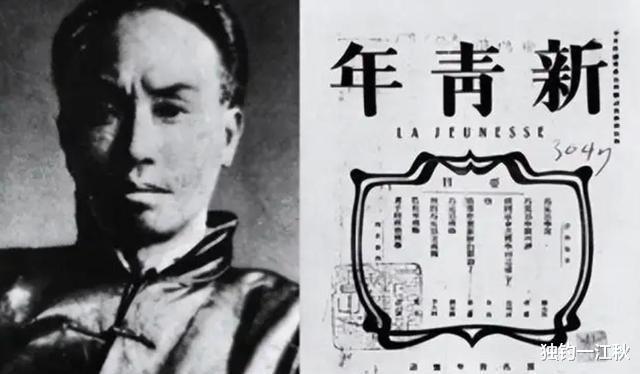

【陈独秀的出狱与抉择】

1937年,陈独秀重获自由,五年监禁深刻转变了其心境。他不再是昔日建党时的意气领袖,亦失去了众人簇拥的光环。

离开南京监狱时,面对的是一个既熟识又新奇的世界。往昔的理想与信念,在现实冲击下显得异常沉重。

他深感迷茫,思索未来道路。外界局势动荡,日本侵略加剧,全国抗战呼声日益高涨。

此刻亟需团结,然他已与革命队伍脱离,党失其信,托派亦未能带来期盼的光明。

五年牢狱剥夺了他的自由,也让他近乎被世人遗忘。尽管思想依旧清醒,但他面对的现实却异常冷酷。

出狱后,他首先返回南京,但经济拮据,生活陷入困境,不得不依赖朋友资助以度日。

陈独秀性格倔强孤傲,不擅交际,五年间近乎与世隔绝。如今他能为国家有何贡献,成为了心中最大的症结。

延安让他重燃希望,作为共产党核心力量聚集地,亦是抗日精神支柱。他渴望重返延安。

他渴望余生献身党的事业,作为党的创始人,这一身份不容抹去。为此,他递交申请,希望能重返延安。

他深知此路艰难,与托派的关系是党难以回避的瑕疵。他曾于托派理论中寻觅解答,却因此陷入更深的孤寂之中。

决定仍要尝试。此想法传至延安,引起广泛关注。但随后,现实再次让他的愿望破灭。

【毛主席的条件】

消息抵延安,毛泽东迅速回应,态度明确:“欢迎前来,但需满足条件。”

延安会议室,核心领导人共议陈独秀接纳事宜。毛泽东冷静以对,未急于决断。

他认识到陈独秀的重要性及他对党史的贡献,但同样明白,接纳他并非易事。

最终提出三条件:一、公开声明与托派决裂并承认过往错误,此为底线。

托派理论与党路线相悖,陈独秀若回归,需彻底摒弃过往。此为个人立场,亦向全党之说明。

第二,明确支持抗日民族统一战线政策。1937年抗战全面开始后,党的方针着重于民族大义。

毛泽东对此毫不妥协,陈独秀若要加入党组织,必须全力支持党的路线,不得再有任何异议。

第三,需以实际行动彰显忠诚。言语简单,行动艰难。所求非仅表态,更需陈独秀以实践验证。此条件实为对其能力与决心的双重考验。

毛泽东的态度彰显了公正与严谨。他虽有意给予陈独秀以机会,但这并不意味着无条件地宽容其过往。鉴于历史的复杂性与党的防御需求,党内必须时刻保持警惕并作出相应防范。

消息至南京,陈独秀闻条件后沉默片刻,随即答复:“愿归党,但书面检讨难以接受。”数语彰显其立场:愿回归,不妥协。

此答复引发延安内部持续争议。毛泽东未立即反对,选择观察态势。而党内其他成员则持更为强硬的态度。

他对此保持沉默,未公开反驳,也未再提及陈独秀。这既是默许也是放手。陈独秀的回归,看似已成难以达成的任务。

【王明的反对与党内分歧】

延安的讨论因陈独秀拒绝而愈发热烈,党内分歧随之公开。

毛泽东持审慎态度,未进一步施压。而王明等人迅速行动,明确反对陈独秀回归,这更多是基于立场斗争,而非单纯政治考量。

王明党内以强硬闻名,认为陈独秀之错不可原谅。他曾引领党经历左倾时期,对此不满已久,积怨深重。

延安会议上,王明直言不讳指出,陈独秀过往行为显示其不宜重返党内,接纳他将损害党纪,可能引发新混乱。

他公开抨击,并聚焦陈独秀历史,通过《解放》杂志发动舆论战,撰文指责陈独秀与托派勾结,称其为“汉奸”。

一个曾引领党入歧途者,今欲回归,此乃对党的侮辱,文章言辞严厉,几乎断绝了其回归之路。

陈独秀读南京文章,心绪难平。他未予回应,亦无辩解。深知自己的抉择难以被人理解。

朋友劝他妥协,别太强硬。他摇头回应:“若回党需否定自我,回去便无意义。”

延安的分歧未因王明强硬态度而消弭,毛泽东在争论中展现耐心与冷静,既未直接声援批评者,也未继续为陈独秀辩解。

他尊重党内意见,实属无奈之举。陈独秀过往复杂,导致党内多数人已失信任。

毛泽东对陈独秀历史地位持肯定态度,内部讲话时坦言:五四运动中,陈独秀担任总司令角色,其历史功绩不容忽视。

然而,该言论仅限于历史评价范畴,与实际是否接纳他并无直接关联。

这场讨论绵延数月。陈独秀重归集体的希望日渐消逝。他终察觉,自己难以再次融入其中。

【陈独秀的孤独终局】

1939年,陈独秀留居南京,生活日渐困顿。他一度考虑赴重庆,意图借与国民党接触之机,继续发挥自身影响力。

但蒋介石无意于此,双方从未真正建立信任。陈独秀遂放弃计划,独自应对困境。

抗战爆发促使全国团结一致,而他却被排除在外,不再公开发表政治见解,也未参与任何组织活动。

朋友渐稀,收入微薄。以文换酬,艰难度日。即便如此,仍守清高,不迎合他人,立场坚定。

他的倔强贯穿一生,既铸就辉煌也招致挫败。他拒绝检讨,坚守理论,绝不妥协,即便这意味着与时代脱节。

我向朋友坦言:历史终将公正评判,即便当下被误解,亦非永恒。

1942年,陈独秀在四川江津去世。其逝世消息传出后,反响寥寥,延安无官方悼念,国民党方面也未提及此事。

这位中国共产党早期的核心人物,生命终以贫困与疾病交织的悲惨境况画上了句号。

他逝世象征时代终结。曾欲重返党内,献身国家,然复杂历史纠葛与个人固执,致使此愿终成泡影。

他的一生,堪称英雄亦含悲剧。他点燃了中国现代革命的熊熊烈焰,却不幸最终被这股烈焰所灼伤。

毛主席在一次内部会议上谈及陈独秀的历史地位。

他评价:“独秀同志虽犯重错,但对中国革命贡献显著,领导五四运动,为中共创始人,属悲剧人物,仍是历史不可或缺的一部分。”

这是对陈独秀一生的公正评价:他曾屹立于历史巅峰,亦曾坠入孤寂深渊。

延安未纳其身,然其名永载革命史册。