1986年3月末,中央发布讣告:原政治局委员、国务院副总理陈永贵因病在北京逝世。

他的追悼会随后在八宝山革命公墓举行。

追悼会规模较小,参会人数约二百余人,且未邀请任何中央领导出席。

让人意外的是,已淡出视线的华国锋,竟现身追悼会。

他佩戴黑眼镜,身着风衣,站在陈永贵遗体前,郑重地鞠了三个躬。

与逝者家属逐一握手完毕,他随即上车,悄然离去,消失在众人视野中。

华国锋与陈永贵之间的感情究竟如何?需探究二人交往细节,以明晰他们之间深厚或微妙的情谊。

陈永贵追悼会简约之因,需追溯至山西大寨。

20世纪六十年代,大寨声名显赫,广为人知。

该山村位于山西昔阳县,面对当时严峻经济状况和连年自然灾害,非但未向国家求援一粒粮,反而向国家贡献了大量生产盈余。

大寨树立了农业发展的典范,成为行业标杆。

大寨取得的成就,离不开陈永贵的付出。他的不懈努力,对大寨的发展起到了关键作用。

陈永贵乃山西昔阳人,家境贫寒,鲜有受教机会,但他善于思考。

务农时,他重视积累经验,渐渐掌握了高超的农耕技能,成为了田地里技艺精湛的行家。

他三十岁之际,解放战争结束,陈永贵获得了属于自己的土地。

农民世代耕作,面朝土地背向天,他们孜孜以求的,仅是拥有一片属于自己的田地。

只要有土地,他们便能凭借双手努力开拓,创造属于自己的天地。

分到土地后,陈永贵彻夜未眠。文化有限的他,无法撰写华丽篇章。

那天,他下定决心要种好地,致力于提升粮食产量。

陈永贵不仅自己勤勉耕作,还擅长协助他人种田,展现出他的全面能力和乐于助人的品质。

他慷慨地分享自己的经验,毫不保留,与他人共鉴。

逐渐地,他在其他生产队员中赢得了威望。

不久后,他成为大寨村生产委员及党支部书记,引领乡亲们持续打破粮食生产纪录。

大寨自然环境欠佳,山地远多于平地。

1953年,陈永贵着手引领村民,着手整治山坡。

他们凭借简陋工具,在山地上开辟出梯田,有效扩展了村里的耕地面积。

随后,陈永贵引领村民修建水利设施,采用科学方法灌溉农田,并在农闲时组织追肥,确保土地肥沃,为次年丰收奠定基础。

经过持续努力,大寨粮食亩产由原先的四五百斤提升至八百多斤。

粮食总产量较十年前激增七倍。即便在歉收之年,大寨的粮食产量也足以满足自身需求。

1964年,国家各大媒体着手撰写文章,广泛报道大寨的杰出事迹。

毛主席高度重视此问题,特向山西省领导询问大寨的具体状况。

随后,中央提出“工业效仿大庆,农业效仿大寨”的口号。

大寨的事迹与精神迅速成为全国农业工作的典范与引领,树立了明确的标杆,飘扬起鲜明的旗帜。

陈永贵此后声名大振,相继荣获全国劳模称号,并被任命为山西省委书记。

1975年,陈永贵被正式任命为国务院副总理。

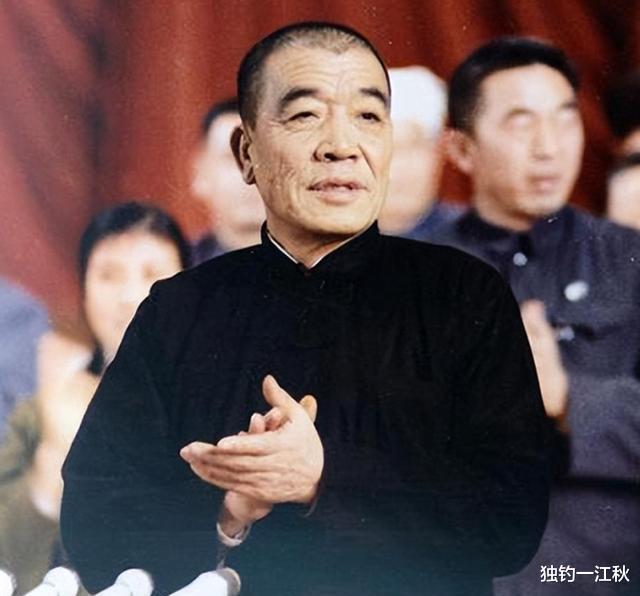

陈永贵虽身居高位,但仍保持农民本色不变。

开会时,他总穿着朴素的对襟外衣,头戴白羊肚毛巾,装扮与田间辛勤劳作的农民无异。

在所有政治局委员中,此情况堪称别具一格。

陈永贵即便进入中央,生活依旧保持艰苦朴素,未改其本色。

他烟瘾颇重,闲暇时常抽烟解闷。在乡村,他偏好吸食普通的大叶烟。

进入北京后,他寻大叶烟未果,遂改抽卷烟。

然而,他选择的是最便宜的烟,每盒仅售三毛。尽管这种烟口感辛辣,陈永贵却乐此不疲。

陈永贵在饮食上极为节俭,令人心生怜悯。他严格控制开支,从不浪费,坚持朴素的生活方式,展现出了非凡的自律与节约精神。

他从未领取国家工资,所有收入仅凭大寨村每日1.5元的工分补助维持。

进京后,原收入难维生计,党中央遂决定,每月发放其36元生活补助。

山西省每月提供一百元生活费补助。

总体而言,陈永贵的收入并不算低。

然而,他把大部分资金捐给家乡农业建设,自己却持续过着简朴的生活。

陈永国身为当时的政治局委员,本应享有特殊生活供应,但他从未利用此身份享受特权,始终保持清廉。

他的餐桌上常摆小米粥、馒头和咸菜,即便逢年过节,也难见肉食,饮食简单朴素,少有变化。

即便有客来访,他也仅以一碗寻常面条相待。如此简朴的副总理,实属世间罕见。

陈永贵对自己的亲戚同样秉持严格要求,不放松标准。他坚持原则,确保亲戚也遵循既定规范,维护家庭与亲情的正向发展。

他调至中央后,山西省委擅自决定,将陈永贵家属户口全部迁至北京。

陈永贵闻讯后怒不可遏,对相关领导进行了严肃的批评。

随后,他家人的户籍被重新迁回了大寨村。

陈永贵抵京后深感自身文化程度不足,难以应对繁重的文字任务。

为批示文件,他请秘书协助。即便如此,他仍感不适。

他向毛主席提议实行“三三制”:三分之一时间投入农业实践,三分之一时间外出调研,剩余三分之一时间处理中央工作。

主席理解陈永贵,随即批准。此后,陈永贵常现身大寨田间,与乡亲们一同劳作。

同期,陈永贵与华国锋建立了深厚的交往。

这些交集虽显不和谐,却彰显了他们实事求是、严谨认真的工作作风。

华国锋同为山西籍,与陈永贵乃“大同乡”,两人语言相通,生活习惯相似。

华国锋长期在湖南省任职,并负责农业管理。

两人相识后,共有语言颇多。但谈及农业生产时,极易产生分歧。

全国各地土地、气候及农作物各异,北方经验难适用于南方,两人间的分歧多源于此。

1976年后,安徽省为快速提升农业,着手实施家庭联产承包责任制。

华国锋在获得一定成就后,计划将此政策在全国范围内推广实施。

然而,陈永贵对此方式持反对态度,导致两人再次产生严重分歧。

此次,华国锋坚持立场,家庭联产承包责任制得以在全国继续推行,未做让步。

1980年,中央领导工作趋向专业化,对人员文化水平的要求显著提升。

陈永贵因感力不从心,主动辞职。随后,他搬离交道口旧宅,入住干部公寓。

退下领导岗位后,他农民本色愈显,生活愈发简朴。

他每年自种蔬菜,收成后留部分自用,其余全赠予食堂。

陈永贵在平凡中度过了五年岁月,时间悄然流逝,未留波澜。

1985年,体检结果显示他罹患晚期癌症,这一消息对他而言无疑是噩耗。

陈永贵淡然接纳了消息,决定放弃治疗,将所有药物留给其他有需要的同志。

一年后,他病情恶化,需入院接受系统治疗。

陈永贵临终前召见秘书,向中央提出遗愿:不办追悼会与遗体告别,丧事简办,只愿骨灰撒于大寨土地,便心满意足。

1986年3月26日,陈永贵逝世,享年72岁。

党中央采纳了他的建议,未举办隆重悼念,仅举行简洁遗体告别仪式。

部分党中央领导同志同样未出席活动。

华国锋闻讯后,迅速抵达追悼会,向这位曾任农民副总理的逝者表达深切哀悼。

因此,尽管两人在工作中曾有争执,但他们之间的情感依然深厚。

老一辈领导人间的情谊纯粹无比,无需多言,他们之间的深厚情感与默契,是岁月沉淀下的真挚与坚定。