你知道天上的卫星最怕什么吗?

不是外星人,也不是陨石,而是太阳这个老六动不动就掀桌子。

去年五月那场让北半球满天极光的超级磁暴,就是太阳甩出来的等离子体糊了地球一脸。

但这次咱们的卫星没集体躺板板,电网也没大规模宕机,因为有个黑科技在太空当保安。

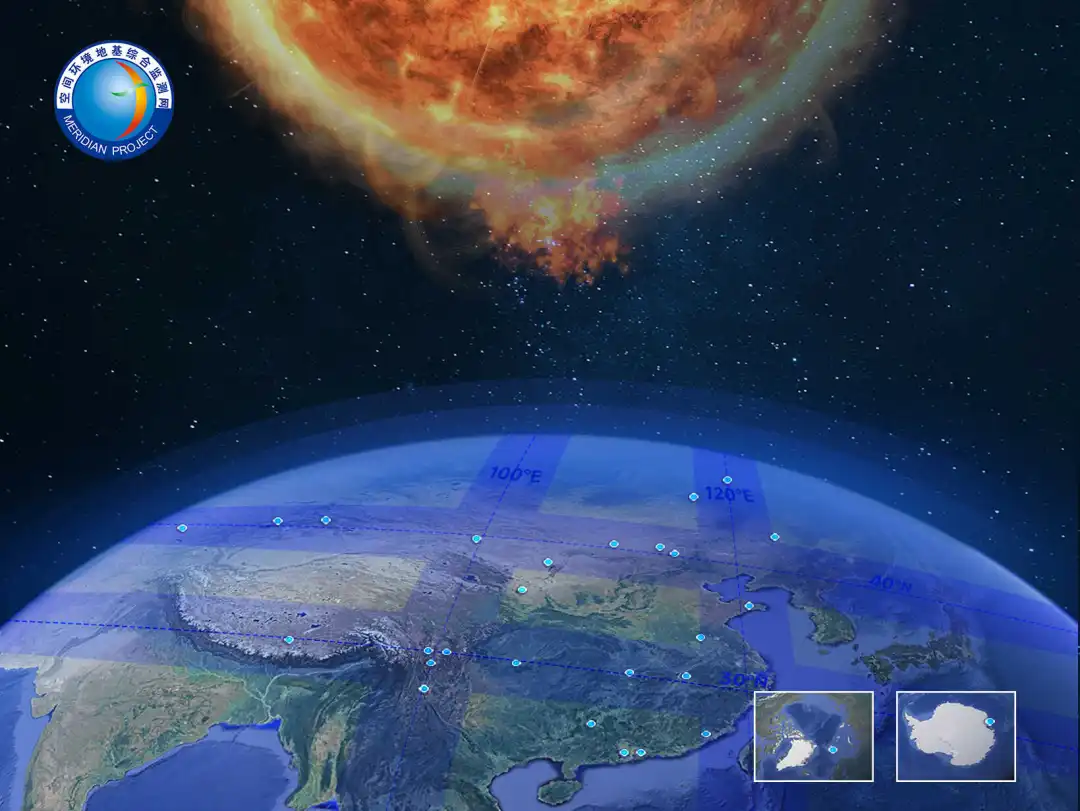

▼ 国家重大科技基础设施子午工程二期

这套保安系统叫子午工程二期,听着像修地铁的工程队,干的却是给地球戴金钟罩的活。

2019年开工那会,老外还在研究怎么多放几个地面望远镜,咱们直接整出了全球首个覆盖日地空间全层的大网。

从太阳风到电离层,从磁层到中高层大气,所有可能搞事情的空间天气要素都被装进监控名单。

最狠的是那台建在四川稻城的圆环阵太阳射电成像望远镜。

313口直径6米的大锅往高原上一摆,直接破了世界纪录。

这货盯着太阳就跟班主任盯自习室似的,十倍太阳半径内的日冕活动尽收眼底。

去年太阳耀斑爆发前35小时,这套系统就给卫星运营商群发了预警短信。

你以为这就完了?内蒙的阵列式大口径激光雷达才是真变态。

普通设备看100公里高空就眼冒金星,它能盯着1000公里外的太空垃圾做CT。

灵敏度超国际水平200倍是什么概念?相当于别人用望远镜找星星,咱们拿显微镜数太空尘埃。

东北那嘎达的三站式相控阵非相干散射雷达更离谱。

给电离层做三维成像时,精度能干到千米级,连大气层里的电子密度波动都看得清清楚楚。

去年马斯克的星链卫星集体抽风,咱们的系统早把故障原因摸透了——电离层扰动让导航信号漂了3米。

这套系统试运行期间就憋了个大招。

15家科研单位搞出来的"一链三网四聚焦"架构,听着像互联网黑话,实际是给地球空间做全身体检的CT机。

试运行两年就存了2PB数据,相当于把整个北京图书馆的藏书扫描两百遍。

实战表现更吓人。

电网故障预警准确率拉到95%,卫星轨道修正精度提高30%,空间天气预报能提前三天发警报。

去年那场磁暴来袭时,国家电网靠着预警信息调整了17条超高压线路运行状态,少亏了二十亿。

现在全球搞空间监测的国家都在咽口水。

咱们牵头搞的国际子午圈计划,监测链从北极拉到南极,120个经度范围搞接力监控。

相当于在太空给地球套了条智能腰带,哪块区域要闹脾气,预警信息秒达控制中心。

最骚的操作是数据共享。

分钟级实时数据流对外开放,48项专利技术直接摊牌。

德国宇航中心拿着咱们的激光雷达数据,把他们家卫星的轨道预测模型迭代了三个版本。

这波操作属实把技术优势玩成了国际话语权。

这套系统烧了多少钱没说,但效果肉眼可见。

试运行期间憋出96篇论文,平均四天一篇核心期刊的节奏。

关键设备清一色国产,连雷达上的螺丝钉都是河北老铁搓出来的。

现在回头看,当年被卡脖子的空间探测技术,咱们已经站在食物链顶端。

未来这玩意还要跟北斗卫星玩合体技。

地基监测网+天基卫星群的数据一融合,电离层扰动监测能精确到十分钟级。

以后导航软件再喊"GPS信号弱",得先问问咱们的相控阵雷达同不同意。

太阳风暴的威胁从未消失,但人类应对危机的方式正在发生根本转变。

当某些国家还在用单个设备捕捉空间碎片时,中国科学家早已把整个日地空间装进了系统方程式。

这种代际差异背后,折射出的不仅是技术路线之争,更是国家科技战略的深层博弈。

空间监测能力本质是战略预警体系的延伸。

真正的大国重器,不在于设备参数有多华丽,而在于关键时刻能否守住国门命脉。

那些能提前72小时预警太阳风暴的设备,在极端情况下可能比核潜艇更具威慑力。

这种能力建设需要持续三十年的技术积累,绝非资本催熟的互联网模式可以复制。

全球科技竞争正在进入体系对抗阶段。

子午工程的价值不仅在于监测空间天气,更在于验证了新型举国体制的可行性。

当313台射电望远镜在高原同步运转时,调试的不是设备精度,而是跨学科协作的顶层设计能力。

这种能力迁移到芯片攻关或大飞机制造领域,产生的裂变效应远超单一技术突破。

民用基础设施的太空依赖已成致命软肋。

现代电网、导航系统、航空网络都架设在脆弱的电离层之上,看似坚不可摧的文明底座,实则漂浮在随时可能沸腾的等离子海洋里。

中国率先构建空间天气预报体系,本质上是在为数字时代的生存权修筑护城河。

科技话语权的争夺已延伸到标准制定层。

当国际子午圈计划覆盖地球三分之一经度时,中国科学家书写的不仅是观测数据,更是空间天气预警的国际准则。

这种看不见的标准渗透,比任何技术出口都更具战略价值。

它悄然改变着全球科技治理的权力结构。

基础科研的投入产出比需要重新定义。

空间环境监测不能直接创造GDP,但它守护着价值万亿的卫星资产和电网系统。

这就像修建都江堰,当下投入的每一分钱,都在拦截未来可能倾泻的灾难洪峰。

这种长周期价值判断,考验着一个民族的战略定力。

技术突围往往始于被迫自救。

当年被排除在国际空间站之外的经历,反而催生了中国自主建造空间监测网的决心。

历史反复证明,真正的创新能力都是在解决具体卡脖子问题时淬炼出来的。

那些封锁打压,最终都成了技术突破的催化剂。

大科学工程对产业链的拉动远超预期。

从特种钢材到信号处理芯片,从精密光学元件到海量数据处理系统,子午工程就像一块磁石,把散落的高端制造能力吸附成完整产业链。

这种技术溢出效应,正在重塑中国高端装备制造业的生态格局。

科学共同体的开放胸襟决定发展上限。

主动共享分钟级监测数据的选择,展现的是技术自信而非施舍心态。

当全球科学家都在中国构建的平台上开展研究时,形成的不仅是学术共识,更是文明互鉴的信任基石。

这种软实力输出,比设备出口更具穿透力。

所以别老盯着ChatGPT和元宇宙嗨了,真正改变游戏规则的技术往往藏在国之重器里。

当别人还在实验室调试设备时,咱们已经用实战数据喂出了空间天气预报的AI模型。

下次再看见极光刷屏,记得感谢这群给地球装"行车记录仪"的狠人。

关注我,一个爱国的逗比,陪你一起笑看中国崛起!