阳春三月,两会如期而至。这场一年一度的“政策发布会”,总是能带来无数热点讨论。今年的两会教育议题,尤其是研究生考试时间调整和35岁就业门槛取消这两个建议,再次点燃了舆论的讨论场。表面上看,这两个提议似乎只是针对考研生和职场人的“利好消息”,但深挖背后的逻辑,你会发现它们揭示了当下教育与就业环境的诸多深层问题。

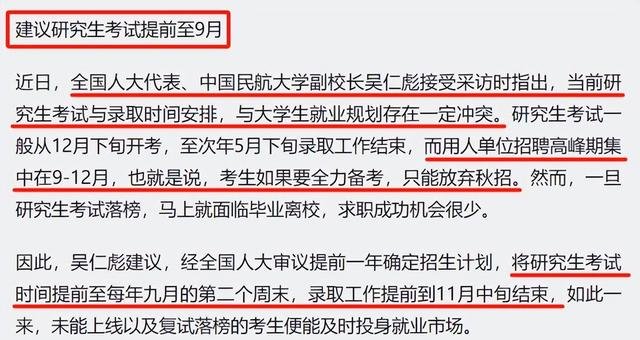

先聊聊研究生考试时间调整的提议。

每年考研,都是一场“寒冬里的战役”。试想一下,大四寒假来临,大家裹着羽绒服在图书馆挑灯夜战,心里还得默默念叨:“再坚持一下,12月底考完就解脱了!”可是,这场“解脱”真的那么简单吗?考完初试,还要等复试公布;复试过了,还得等录取结果。这一折腾,直接拖到了第二年五六月。而这意味着什么?错过了秋招黄金期,错过了无数工作机会,错过了人生中可能最关键的职业起步阶段。

于是,全国人大代表吴仁彪的一项建议成了“救命稻草”。他提议将研究生考试从12月提前到9月,录取工作在11月中旬完成。乍一看,这个改变似乎只是调整了时间表,但实际上,它可能会让无数考生的未来规划更加从容。尤其是对于那些“骑墙选手”——既想试试考研,又不想放弃秋招机会的大学生来说,这无疑是一次“解套”。

更妙的是,如果考研提前,考生的压力也会分散得更合理。过去那种“秋招、考研两头抓”的焦虑感,可能会大大降低。你既可以在9月“试水”考研,确定自己有没有机会“上岸”;也可以在之后果断转战秋招,抓住最后的就业机会。这样的安排,真的很“接地气”,不仅体现了对考生心理的关怀,还为他们的职业路径提供了更多选择。

不过,考研提前真的全是好事吗?也不尽然。有人担心,提前到9月意味着备考时间更短,尤其对于那些暑假才下定决心“上战场”的考生来说,时间会更加紧张。更重要的是,提前考试可能会影响本科课程安排,如何平衡学业和备考之间的关系,确实是个大问题。这些细节,值得进一步探讨。

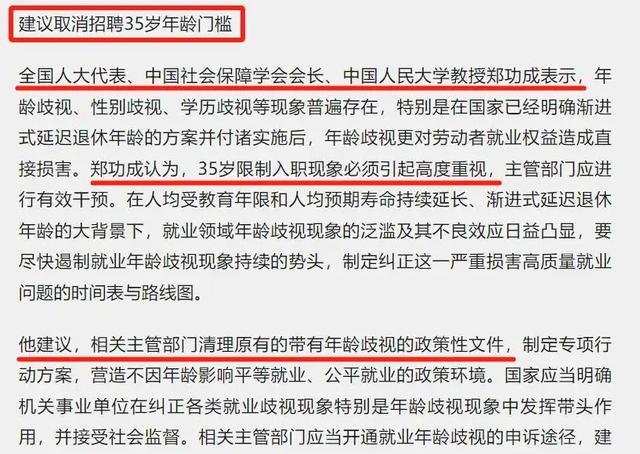

再来说说35岁就业门槛这个话题。

职场的“35岁现象”,可以说是当代就业市场里的一道“隐形天花板”。很多企业在招聘时,会暗戳戳地加上一条“35岁以下优先考虑”,甚至直接在简历筛选阶段“卡掉”那些超过35岁的求职者。对于那些刚刚迈入职场中年的打工人来说,这无疑是个“职场死局”:年纪大了点,你就被视为“过气”;年纪小的时候,又因为经验不足被淘汰。说到底,这种现象的核心问题还是“年龄歧视”。

郑功成教授的提议,直接戳中了这个痛点。他认为,35岁就业限制不仅不公平,还严重违背了延迟退休政策的初衷。试想一下,一边在提倡“延迟退休”,另一边却对35岁以上的人设下门槛,这是不是有点自相矛盾?更重要的是,年龄根本不能决定一个人的能力和价值。那些经验丰富、能力出众的职场中年人,完全可以为企业创造更多价值,结果却因为“超过35岁”被拒之门外,实在让人心寒。

取消35岁就业门槛,听起来是个好消息,但执行起来并不容易。毕竟,企业的招聘逻辑本质上是“效率优先”,而年龄限制往往是他们筛选简历最“简单粗暴”的方式。如果取消这一门槛,如何在招聘流程中平衡效率和公平,依然是个挑战。

更深层次的问题是,35岁歧视的背后,其实是对职场人的技能焦虑。在这个节奏飞快的时代,技术更新换代的速度远超我们的想象。很多职场中年人,可能因为没有及时更新技能,而被更年轻、更“便宜”的新人取代。这也提醒我们,取消年龄限制只是第一步,更重要的是帮助职场人提升自我竞争力,才能真正打破职场的“中年危机”。

这两个提议,看似针对不同群体,实际上却指向了同一个核心问题:如何在快速变化的社会中,为每一个人提供公平的机会和更大的成长空间。无论是考研时间调整,还是取消年龄歧视,背后都体现了政策制定者对个人发展路径的关注和对社会公平的追求。

当然,任何改革都不是一蹴而就的。考研提前会带来配套问题;35岁门槛取消后,也需要更多制度上的保障。但这些讨论的意义在于,它们让我们看到了社会改善的可能性,让每一个普通人都能感受到被关注、被理解的温暖。

那么问题来了,这场关于教育与就业的改革,你怎么看?考研时间调整是“及时雨”还是“紧箍咒”?35岁就业门槛的取消,真的能让职场人迎来春天吗?欢迎留言讨论,让我们一起为更好的未来建言献策!