年轻人可能不认识牛群,但在上世纪八九十年代,谁不知道这位春晚"常驻嘉宾"?

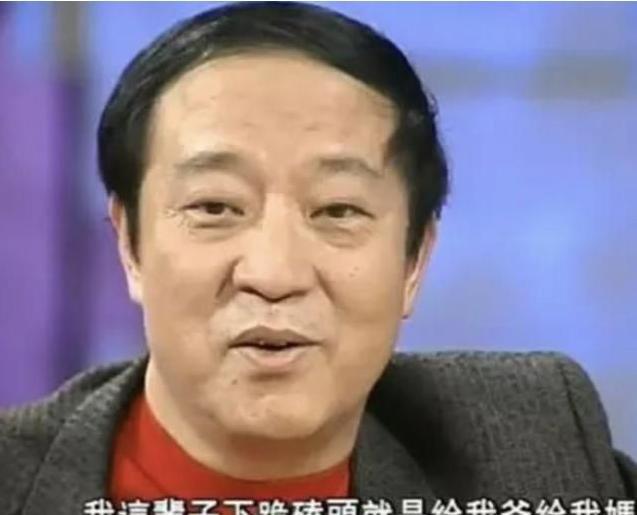

然而2013年,当64岁的牛群出现在《中国星跳跃》节目中时,很多人都傻眼了。

这位曾经的相声奇才,此时正准备挑战5米跳台。

"不疯狂就没机会了",他这样说着,纵身一跃。

没人知道,这惊险的一跳,差点要了他的命,也成为他一生"爱作"性格的写照。

那么问题来了:他的人生到底经历了什么?

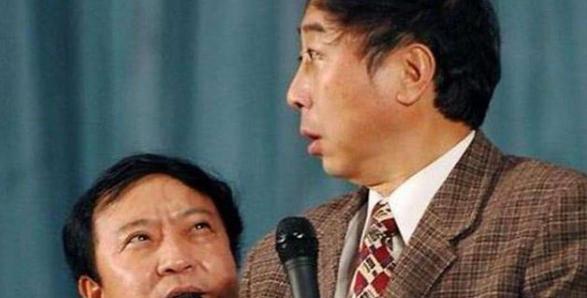

那是一个相声界最好的时代,牛群和冯巩就是在那个时候创造了一个又一个经典。

说起牛群的相声生涯,得从1970年说起。

那时的他刚参军入伍,一次偶然的机会登上了部队的演出舞台。

没想到这一演出,直接把他领进了相声的大门。

有意思的是,牛群最初的表演并不是相声,而是天津快板。

这小伙子脑瓜灵光,没多久就能说上一段像模像样的快板了。

四年后,命运给了他一个大转机。

1974年,他被调到了北京文工团,正式开启了相声演员的生涯。

要说牛群的表演天赋是真的没得说,脑子灵活,反应快,表情到位。

30岁那年,他第一次登台演出相声。

虽然遇到了冷场,但他硬是一点不怯场地把相声说完了。

这股劲头,让人看到了他骨子里的那股倔强。

就在这个时候,他遇到了改变他一生的人物——冯巩。

两人一见如故,表演风格还特别互补。

牛群机灵活泼,冯巩稳重幽默,简直就是天作之合。

从此,"牛群冯巩"这四个字,成了相声界的一块金字招牌。

最让人津津乐道的是他们的春晚表演。

从1983年开始,他们就成了春晚的"常驻嘉宾"。

那会儿的春晚,说是全国人民的年夜饭也不为过。

只要一听到"亲爱的观众朋友们,我想死你们了",大家就知道,又有好戏看了。

他们创作的《点子公司》,把人们的投机心理和社会现象讽刺得入木三分。

《明天会更好》则充满了温情和希望,让人感受到了改革开放初期的那股乐观劲儿。

说到演出效果,那更是爆棚。

台上的他们配合默契,包袱抖得那叫一个干脆利落。

台下的观众笑得前仰后合,掌声经常能持续好几分钟。

就这样,他们一连14年都是春晚的台柱子。

创下了春晚相声演员的最长连续出场纪录。

当时的牛群可谓是意气风发,风头正劲。

不光是春晚,全国各地的商演邀约也是接连不断。

观众们都说,看牛群和冯巩的相声,一个包袱接一个包袱,笑得根本停不下来。

而且他们的相声还紧跟时代,题材新颖,观众特别爱听。

在那个没有短视频、没有网络的年代,能让全国观众都记住你的名字,这份本事真不是盖的。

就连业内人士都说,牛群是难得一见的相声奇才。

他的表演有灵气,创作有想法,在舞台上总能带给观众惊喜。

这样的好日子,按理说应该好好珍惜才对。

谁能想到,在事业最红火的时候,牛群却动起了别的心思。

正当冯巩以为一切都在往好的方向发展时,牛群却给了他当头一棒。

"老冯,我想单干。"这句话差点没把冯巩给整不会了。

原来,牛群这是想去经商了,说是看到别人开公司赚大钱,自己也手痒。

这消息要是在现在,网友们肯定要来一句:这是要转行当商人的节奏啊。

冯巩知道牛群这人有点"爱作",但真没想到他能作到这个份上。

好说歹说,给牛群讲了一大堆利弊,甚至还给他打了包票,说要是经商失败就接他回来继续搭档。

结果这位相声大师真就去经商了,而且一头扎进去就开始大刀阔斧地搞起来。

可惜理想很丰满,现实很骨感。

没过多久,牛群就发现经商哪有那么容易。

亏得那叫一个惨,跟被割韭菜似的。

带着满身疲惫,牛群又回到了冯巩身边,重新开始了相声生涯。

但"爱作"的个性哪是那么容易改的。

没过多久,牛群又开始蠢蠢欲动了。

这回他看上了摄影和杂志,说是要当一名摄影师,还要创办自己的杂志社。

冯巩都快被他整无语了,这好好的相声不说,非要去折腾这些。

但拗不过牛群的倔脾气,冯巩又只能眼睁睁看着他去追逐新梦想。

这一次的结果,比上次还惨。

不仅投资打了水漂,连带着人脉资源也搭进去不少。

再回来时,牛群已经是两手空空,灰头土脸了。

然而最让人意想不到的是第三次转型。

1993年,牛群突然跑去北京大学进修。

大家还以为他是想充充电,提升一下自己。

结果这位相声演员不学表演也不学创作,偏偏选了个经济管理专业。

原来,他这回想当官了,还要去搞城建。

这事要是搁在今天,网友们肯定会说:"这剧情反转也太快了吧!"

冯巩这回是真急了,苦口婆心地劝道:"你相声都说不好了,还当什么官啊。"

但牛群仿佛中了邪一样,非要去试试。

不仅如此,他还组建了一支明星足球队,自己当起了队长。

搞投资,跑项目,忙得不亦乐乎。

结果可想而知,这次的失败比前两次加起来还要惨重。

不仅把自己的积蓄全部赔进去了,还欠下了一屁股债。

更糟糕的是,这次的失败让他在圈内彻底失去了信誉。

1999年,他和冯巩合作的最后一个节目是《瞧这爷俩》。

这一年的牛群,已经是满身疲惫,再也找不到当初那个意气风发的相声演员了。

三次转型,三次失败,他就像是在玩一场豪赌。

可惜,每次都押错了注,输得精光。

最惨的是,每次输光了都要回到原点重新开始。

只是这一次,再也没有回头路可以走了。

当年那个春晚舞台上光芒四射的相声演员,如今只能靠着杂志社一千块的稿费度日。

要不是冯巩仗义相助,他可能连基本的生活都难以维持。

这让人不禁感叹,有时候安分守己未必是件坏事。

毕竟不是每个人都能像项羽那样,破釜沉舟还能转败为胜。

更多时候,我们需要的是认清自己,守住本分。

眼看着一个相声奇才就这样被"爱作"的性格给毁了,着实让人唏嘘不已。

都说事业和家庭是人生的两个支柱,可惜牛群的两根支柱都摇摇欲坠。

1982年,正是他事业最红火的时候,遇到了自己的妻子刘璐。

两个年轻人一见钟情,很快就步入了婚姻的殿堂。

不久之后,他们的儿子牛童也降生了,一家三口其乐融融。

在那个年代,他们还被圈内人士称为"模范夫妻"。

谁能想到,这样看似完美的婚姻,最后也会走向破碎。

回头看,问题的根源还是出在牛群身上。

他那股"爱作"的劲头,不仅把事业折腾没了,连家庭也搞得支离破碎。

刘璐对丈夫的这些折腾一开始还能包容。

但是一次次的失败,一次次的重头再来,谁能受得了?

家里的存款越来越少,债主的上门讨债越来越频繁。

原本幸福的小家,开始弥漫着愁云惨雾。

25年,说长不长,说短不短。

这段婚姻见证了牛群从春晚常客到无人问津的全过程。

2007年,刘璐提出了离婚。

这时的牛群已经58岁高龄了,正是需要家庭温暖的时候。

但是他们的感情,就像是一块干涸的海绵,再也榨不出一滴水分。

离婚后的日子更不好过。

牛群几乎成了圈内的"过气网红",没人再找他演出。

最惨的时候,只能靠给杂志社写稿子维持生计。

一个月就那么一千块钱的稿费,连北京市最低工资标准都不到。

这日子过得,跟他当年在春晚舞台上的风光简直判若两人。

要不是有老搭档冯巩仗义相助,他可能连基本的生活都难以为继。

就这样,曾经的"相声奇才"变成了无人问津的落魄者。

这种落差,恐怕连他自己都没想到。

日子虽然过得艰难,但牛群还是不甘心就这样被人遗忘。

2013年,他参加了《中国星跳跃》节目,想要证明自己还行。

但这一跳,差点要了他的命。

看着全身无力的牛群被救生员拖到岸边,观众的心都揪了起来。

这一刻,他不再是那个意气风发的相声演员,只是一个倔强的老人。

现在的牛群,已经淡出了公众的视野。

75岁的他,或许每天都在回想自己的人生。

从春晚舞台的万众瞩目,到今天的无人问津。

这样的人生起落,不得不让人感慨命运无常。

但仔细想想,这真的是命运的安排吗?

还是说,这一切都是他"爱作"性格的必然结果?

有人说他勇于创新,有人说他好高骛远。

但不管怎么说,他在相声界留下的经典作品,确实值得被铭记。

而他的故事,或许能给我们一个启示:

人这一生,最难的不是选择,而是在选择之后的坚持。

此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们