在中国音乐的长河中,施鸿鄂和朱逢博如两颗耀眼的星辰,他们的故事闪耀着光芒。

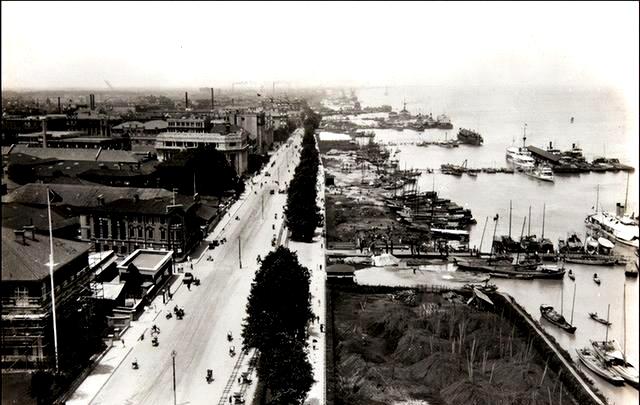

施鸿鄂生于湖北武汉汉口的一个知识分子家庭。

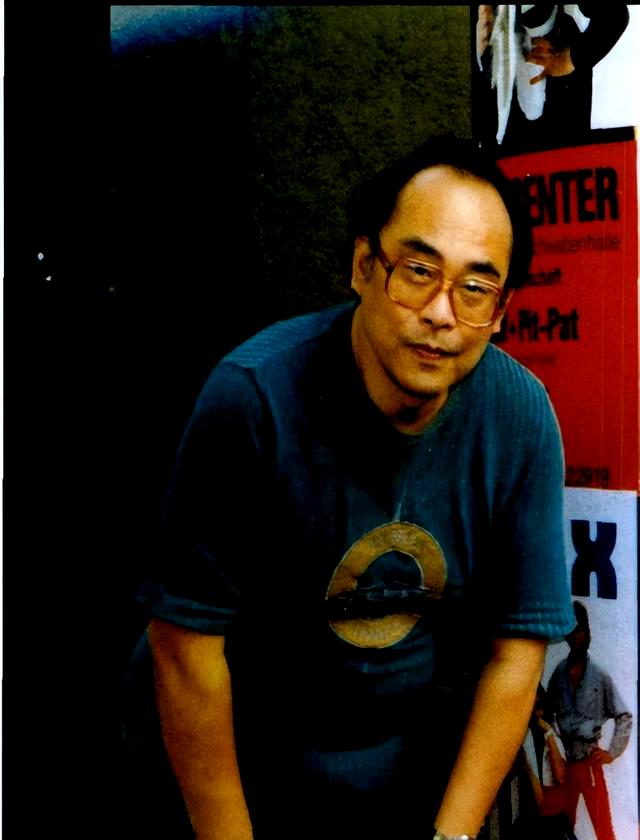

他自幼显露出非凡的音乐天赋,小学时便因出色的歌唱能力成为班级歌唱指导,中学时加入合唱团并担任领唱。

1950年,16岁的他凭借优异成绩考入上海音乐学院,在此期间,他师从多位声乐老师,演唱水平日益精进。

1956年,施鸿鄂获得赴保加利亚索非亚国立音乐学院深造的机会。起初,他的专业是合唱指挥,后因被声乐教育家勃伦巴洛夫赏识,转而学习声乐。

在名师的悉心指导下,施鸿鄂勤奋努力,演唱技巧飞速提升。1962年,他参加了芬兰赫尔辛基举行的第8届世界青年联欢节古典声乐比赛,以一首欧美经典《黎明》震撼全场,赢得观众如潮掌声,最终荣获金质奖章,为祖国赢得殊荣。

然而,怀着对祖国的深深眷恋,施鸿鄂毅然决定回国,投身于祖国的艺术事业。回国后的施鸿鄂,成为上海歌剧院的中流砥柱。然而,他在保加利亚所学的西洋歌剧风格,在国内的演出中遭遇了一些挑战。

1964年正月初五,春节的氛围尚未消散,施鸿鄂便与同事们前往上海郊区,为当地乡亲们献上《白毛女》的演出。他在剧中饰演“杨白劳”,但其西洋风格浓厚的唱腔,让台下观众有些难以适应,甚至给他起了个“洋白劳”的绰号。

不过,施鸿鄂并未因此灰心丧气,他在后台虚心向朱逢博请教。朱逢博耐心地逐字逐句为他纠正发音,仅仅三个晚上,施鸿鄂便成功改进了唱腔。

当他再次登台演唱《白毛女》时,赢得了观众们的热烈喝彩。

朱逢博1937年出生于山东济南,成长于一个文化氛围浓厚的家庭,父亲是知名的土木工程和水利专家,母亲是大家闺秀。受父亲影响,她于1955年考入上海同济大学建筑系,尽管在专业学习上表现出色,但她内心对音乐的热爱从未熄灭。

大学毕业后,朱逢博被分配到上海历史纪念馆工作。一次偶然的机会,她参加了上海歌剧院的慰问演出,其清新的外貌和悦耳的歌声,引起了歌剧院领导的关注。

经过一番努力,朱逢博于1960年顺利调入歌剧院,从此开启了她的专业音乐生涯。在上海歌剧院,施鸿鄂和朱逢博相遇了。他们在舞台上相互欣赏,彼此激励。

施鸿鄂被朱逢博的活泼开朗所吸引,朱逢博也对施鸿鄂的品德和学识心怀敬仰。然而,由于朱逢博受到30岁前不得谈恋爱的规定束缚,两人始终未能表白心迹。

时间来到1967年,33岁的施鸿鄂步入了大龄青年的行列。这一年的夏天,有热心同事为施鸿鄂介绍对象,女方条件相当出众。

这一消息让朱逢博心中涌起了危机感。经过深思熟虑,她写下一封信,放置在单位传达室。

当天上午,施鸿鄂在取报纸时,顺便将信带走。起初,他误以为这是一封普通的歌迷来信,并未特别在意。

回到办公室后,他打开信件,只见上面写着:“今晚11点,在排练厅后门等我。”落款是一个“朱”字。

施鸿鄂立刻明白了朱逢博的心意,心中顿时紧张起来,一整天都心不在焉。傍晚时分,天空下起了倾盆大雨。晚上11点,施鸿鄂冒雨赶到排练厅后门,发现朱逢博早已撑着伞在此等候。

见到施鸿鄂后,朱逢博直截了当地说:“我把你约到这里,是要告诉你,6天后的8月1日我要和你结婚。”说完,她的眼中闪烁着泪光:“你迟迟不向我表白,我只能主动了。

”施鸿鄂感动得热泪盈眶:“我拒绝了那么多追求者,是因为我的心里只有你。你如此优秀,我怕你不接受我。

”在那昏暗的路灯下,绵绵细雨见证了他们真挚的情感。1967年8月1日,施鸿鄂和朱逢博携手步入了婚姻的殿堂。

婚后,施鸿鄂和朱逢博在事业上都取得了斐然的成就。施鸿鄂在多部剧目中担任重要角色,为了使角色更加生动逼真,他多次深入部队体验生活。

在饰演“雷锋”时,他与新兵们同甘共苦,汗水与泥土见证了他的努力。在演绎《沙家浜》中的“郭建光”时,他还专程向上海京剧团的名家请教,借鉴京剧的唱腔和表演手法,使得这两部剧在公演后大获成功,深受观众喜爱。

此外,他演唱的《红河谷》《鸽子》《载着友谊去远航》《雪绒花》《重归苏莲托》《我为伟大祖国站岗》等众多歌曲,成为了那个时代的经典之作。施鸿鄂后来担任了上海歌剧院的院长,肩负着400名员工的工作、生活和起居的重任。尽管有财政补贴,但歌剧院每年仍面临150万元的资金缺口。

单位为他配备了一辆夏利轿车,但该车的油耗和维护费用较高。最终,在施鸿鄂的提议下,这辆车被出售,所得款项用于排演歌剧《图兰朵》。

施鸿鄂作为院长,始终保持着廉洁的作风,每天骑着笨重的二八自行车上下班,从不追求特殊待遇。他不仅专注于演出业务,还积极为单位筹集经费。

每当有出国的机会,他都会将单位给予的补贴用于购买歌谱和碟片,捐赠给单位的资料室。

朱逢博的音乐成就也十分显著。婚后,她生下儿子施劲,但为了事业,她在产后将儿子寄养在干妈家,常常一个月才能见儿子一面。

在丈夫的支持下,朱逢博将民歌与西方唱法巧妙融合,在芭蕾舞剧《白毛女》中长期为“喜儿”配唱,其中的“喜儿哭爹”片段成为经典,堪称歌剧界的一座高峰。进入70年代末80年代初,朱逢博的事业迎来巅峰,她先后演唱了《金梭和银梭》《满山红叶彩霞》《弯弯的小路》《清晨我们踏上小路》《采茶舞曲》《洁白的羽毛寄深情》等一系列脍炙人口的歌曲,深受歌迷的喜爱。

她演唱的《那就是我》被文化部评为中国十大经典艺术歌曲之一,她的《橄榄树》和《踏浪》则成为80年代广播电视点播率最高的歌曲。然而,90年代中期,命运的阴霾降临。施鸿鄂被查出患有心脏病,这给他们的生活带来了沉重的打击。

尽管他们积极面对,全力治疗,但病情却不断恶化。施鸿鄂需要进行心血管搭桥手术,然而,他们连1万元的手术费都难以凑齐。

最终,朱逢博四处向亲友求助,才勉强凑够了费用。手术后,施鸿鄂的身体状况并未得到明显改善,他的身体越发虚弱,精神也大不如前。

但他始终保持着乐观的态度,积极配合治疗。

2008年3月11日,施鸿鄂感到身体极度不适,朱逢博急忙陪他前往医院检查。刚进诊室时,施鸿鄂还谈笑风生,试图缓解朱逢博的紧张情绪。

然而,仅仅半小时后,他突然心脏病发作,尽管医生们全力抢救,却未能挽回他的生命。施鸿鄂永远地离开了这个世界,享年74岁。

施鸿鄂的离世对朱逢博来说是巨大的伤痛,她悲痛欲绝。火化后,朱逢博将施鸿鄂的骨灰留在身边,她坚信只要骨灰在,施鸿鄂就未曾真正离去。

朱逢博的儿子施劲是一位商界精英,他为母亲在市郊购置了宽敞的大房子,希望母亲能过上舒适的生活。然而,失去丈夫的朱逢博,即使居住环境再好,也难以找回曾经的快乐。

如今,施鸿鄂已经离世16年。87岁的朱逢博依然在家中弹琴、唱歌,她以这种方式向天堂的“施兄”传递自己安好的信息,让他无需牵挂。

她时常回忆起他们曾经的美好时光,那些回忆成为她心中最珍贵的宝藏。她坚信,若有来世,她依然愿意与“施兄”携手走过一生。