1975年,一份文件被送到了毛主席的案头。这是中央军委上报的一份正军职以上干部的任免方案,其中列出了几十位资历深厚却又各有故事的老红军名字。

毛主席翻阅着文件,目光扫过这些熟悉的姓名时,不禁有所停顿。他看到“张力雄”这个名字时,他提起笔,在文件上郑重写下几个字:让他去江西军区。

张力雄,这位两次受命于危难之际的红军将领,又经历了怎样的跌宕起伏?

张力雄出生在一个战乱频仍的年代。家境贫寒,生存艰难,加之地主的压榨和军阀的骚扰,11岁的他背负起了生活的重压,到当地一座造纸厂打工维持生活。

刚到工厂时,他被分配到焙纸工岗位。他需要将浸湿的纸浆摊平后放到火炉边烘焙。

尽管他用布条裹住双手,但炉火温度极高,炙烤的热浪还是透过布料灼伤了手背,时不时起了燎泡。他从早到晚几乎没有停歇,仅焙纸这一动作就需重复超过8800次。

为了完成工作指标,他每天在工厂狭窄的空间里走动的步数超过5万步。

后来,他被调到捞纸岗位。他每天要用捞纸网从纸浆池里舀起浆料,将其均匀展平后送往下一道工序。捞纸的步骤看似简单,但长时间重复动作使得张力雄每天腰身要弯曲超过1300次。

每到下午,他的下背部隐隐作痛,痛感一开始还能忍受。

但时间久了,张力雄只能蜷着身体入眠,疼痛的折磨令他无法在次日恢复体力。

除了繁重的工作,张力雄所获得的报酬往往只是微薄到刚刚能勉强果腹的工钱。这点微薄的收入却仍要被厂里的管事克扣,这让他难以攒下任何额外的钱来补贴家用。

同在厂里工作的成年人和一些身份稍高的大孩子也常会欺凌他,将脏活累活全推到他头上,稍有不顺心就对他打骂。

1929年5月,红四军第二次进入福建闽西。年仅15岁的张力雄在听闻红军到达回龙的消息后,心中升起了极大的好奇心。

张力雄站在人群中,看得无比认真。他注意到红军分配物资时,秩序井然,既不像他在地主家看到的那样剥削,又不像军阀兵匪那样抢掠百姓。

红军在做好“打土豪”后,还将田契和地契分发给长年种地的农民,让佃户们翻身成为了地地道道的“地主”。

耳边时而传来乡亲们的议论声,很多人惊叹红军是第一支真正做到了为穷苦百姓谋幸福的军队。

同年,张力雄加入了中国共产主义青年团。在几名共产党员的领导下,他开始积极投身到当地的农民运动中。他参与进的第一场斗争,是发动乡民与地主进行公开的对抗。

一支小分队在突袭行动中成功赶走地主老爷,并打开了地主的粮仓,将其中堆积如山的粮食和物资一一分发到村民手中。

1931年7月,农民运动不断发展,张力雄正式转入中国共产党,成为了一名共产党员。

在党组织的领导下,他的革命目标更加清晰。他开始学习根据新的斗争形势,不断改进对抗地主剥削阶级的方式和策略,同时也在不断吸引更多群众加入斗争之中。

1934年1月,张力雄受命代表红五军团三十四师前往瑞金参加全军政治工作会议。许多红军高级将领和基层干部齐聚一堂,讨论部队政治思想工作和战斗方针的开展。

一路风尘仆仆赶到会场后,张力雄难掩激动的神情,他知道此次将会见到毛主席。

当毛主席步入会场时,在场的红军指挥员们都安静了下来。毛主席神情平和,询问着与会者的来历与情况。轮到张力雄时,他快步上前,笔直站定后行了一个军礼。

毛主席问道:“你哪地方过来的啊?”“福建上杭县才溪乡人。”听到“才溪乡”这个名字,毛主席露出了熟悉的笑意,郑重地说道:“哦!我晓得,我晓得。才溪是模范乡呢,你也要争做模范哟!”

会议结束后,张力雄回到部队。同年,红军的战略发生重大转变,开始接连打破国民党部队的封锁线。红军被迫进行战略性转移,正式踏上长征的艰苦征途。

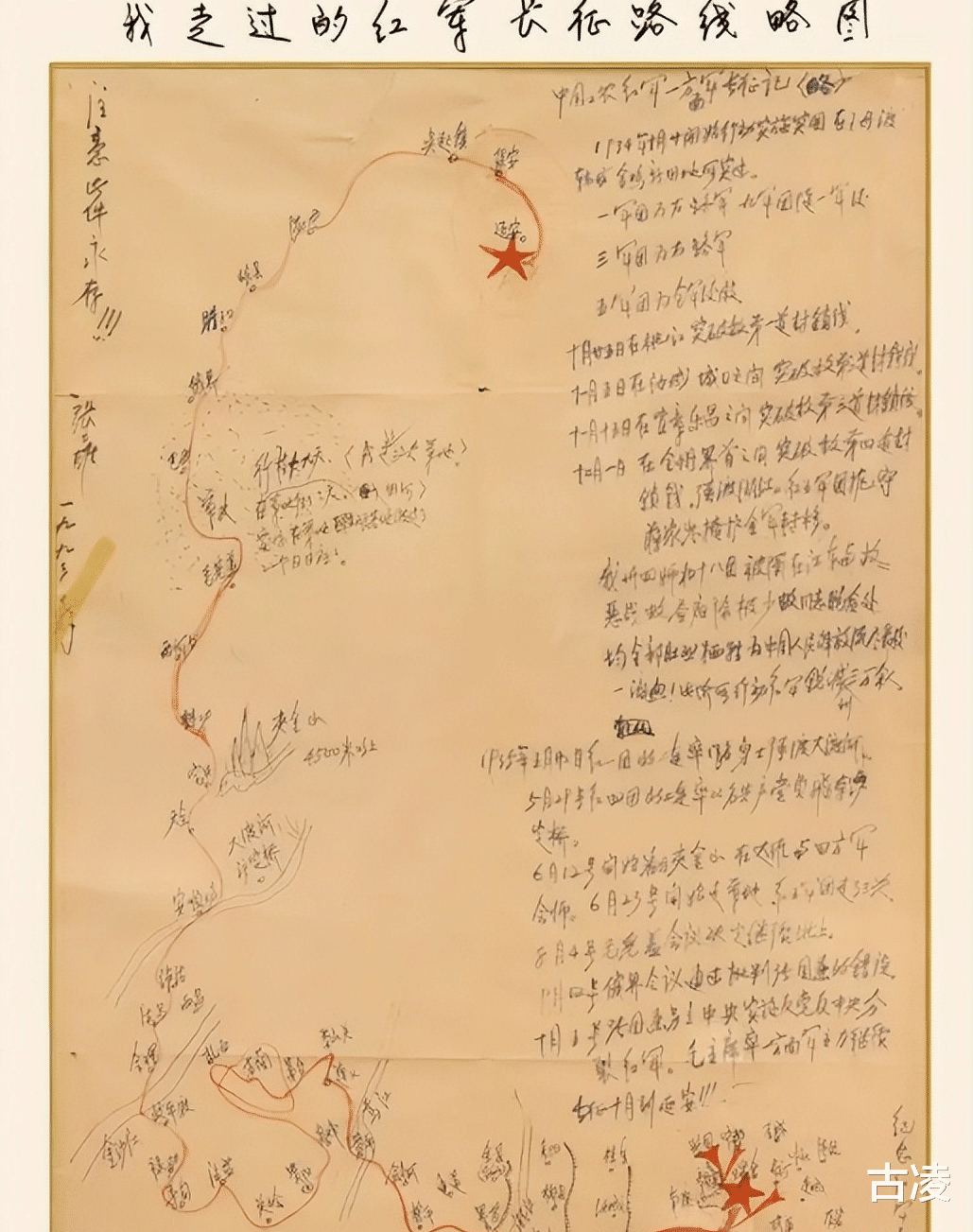

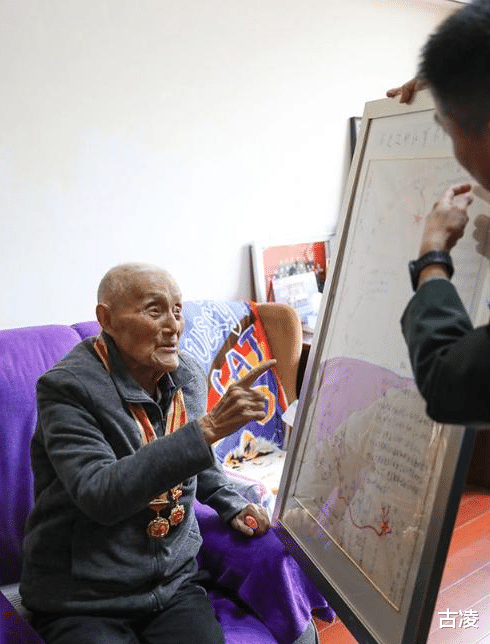

长征过程中,张力雄和他所在的部队三次穿越草地。沼泽地、水草丛、缺氧、高寒,每一项都可以夺走战士们的生命。

张力雄日复一日扛着军械物资行走,脚底的草鞋磨破了一双又一双,身上多日未换的红军服沾满泥土,但他从未掉队。

1944年,抗日战争艰苦鏖战进入了后期,张力雄被任命为八路军河南军区六支队政委。

同年,皮定均受命担任豫西抗日先遣支队司令员。在艰苦复杂的敌后环境下,他们紧密配合,不断扩大根据地范围,组织群众武装,筹集粮草武器,发动广泛的抗日运动。

豫西地区的山峦沟壑纵横,交通条件简陋,通信工具稀缺,作战时传递消息十分困难。皮定均指挥部中仅有的一部电话机成为了他命令传达和布置的关键装备。

他们即将分别时,皮定均却主动提出,把这部电话机交给张力雄使用。

张力雄知道皮定均无法在这一地区缺少这样的关键工具,因此坚决拒绝了这个提议。他的态度十分坚定,希望皮定均收回决定。

见张力雄执意不收,皮定均没有再坚持,而是拿出了一架德国望远镜交给他作礼物。张力雄最终收下了这架望远镜,将它视为他们同甘共苦、风雨同舟革命情谊的一种象征。

1945年,张力雄与皮定均再次在豫西并肩作战。

他们共同参与了河南伏牛山的战役,这是一次对日伪军发起的连续打击行动。指挥部针对敌人的兵力部署、据点分布、地形条件制定了详细的作战计划,力图以内外结合、步步紧逼的阵型将敌人逐个击破。

背子街战斗是伏牛山战役的高潮部分。

这里四周环绕土围子,工事构筑坚固,守军防守严密,以明碉和暗堡形成交叉火力网,企图进行顽强抵抗。

张力雄和皮定均亲自组织突击队,命令第三十七团从西面突破、防备敌人的反扑,同时集结第三十五团在东侧发起正面强攻。他们靠近城墙指挥战斗,侦察出敌人火力死角后,当机立断调整进攻路线,最终突破敌人的外防线。

40多分钟后,八路军实现全面攻占,全歼敌一个团,干脆利落地完成了此次伏牛山战役的最后一战。

1949年,新中国成立后,张力雄被任命为第13军的政委,主要负责西南地区的国防巩固与内部建制完善。

新中国刚刚建立,边疆地区仍然存在一些不稳定因素,除了少数敌对势力的残余力量,还有复杂的民族和地方问题需要解决。张力雄扎根西南,统筹部队建设与地方工作。

他与基层官兵保持密切联系,经常下到连队倾听士兵的困难,与地方干部协调解决驻地问题,努力巩固西南边陲的安全。

1955年,新中国首次实行军衔评定。

皮定均由于在中原突围和其他战斗中的杰出表现,被破格授予中将军衔,张力雄仅被评定为大校。尽管外界对张力雄未获更高级别军衔的评价颇多,但他从未流露出任何不满情绪,依旧保持一贯的低调作风,继续全力投入到手头的工作中。

1968年,张力雄遭到了诬陷,被扣上种种莫须有的罪名。随即,他被迫参加了一场批斗大会。

在批斗会上,言辞激烈的指责和蓄意歪曲的指控接连不断,会后,他被责令写出多份检查,还被安排去参加所谓劳动改造。

直到1973年,张力雄才终于得以返回北京。那一年,总政治部通知几位遭受冲击的将领回到首都,等待重新安排工作。

张力雄没有立即恢复职务,而是在海运仓总参第一招待所暂时安顿下来。那是一段漫长的等待时间,他见证了其他几位同志被陆续任命复职,而自己却始终没有消息。

1975年6月,毛主席手中拿着一份由中央军委上报的正军职以上干部任免方案。当毛主席翻阅到张力雄的名字时,他提起笔,在文件一角郑重写下批示:让张力雄担任江西省军区政委。

到任后,他迅速投入工作,主动走访地方干部和军区部队,了解基层需求,协调各种矛盾。为了提升部队的战斗力,他常常到训练场地视察官兵的训练情况,并与指挥员一同研究新的军事演练方案。

他积极配合地方政府,开展全民国防教育,帮助地方推动经济恢复与社会稳定。

1996年6月26日,83岁的张力雄受邀参加湖北省纪念中原突围胜利五十周年大会。

中原突围,是他军事生涯中最重要的战役之一,他曾在硝烟弥漫的战场上与敌人周旋,为胜利浴血奋战。半个世纪过去,他依然记得那些牺牲的战友,也始终没有忘记党和人民对他的培养。

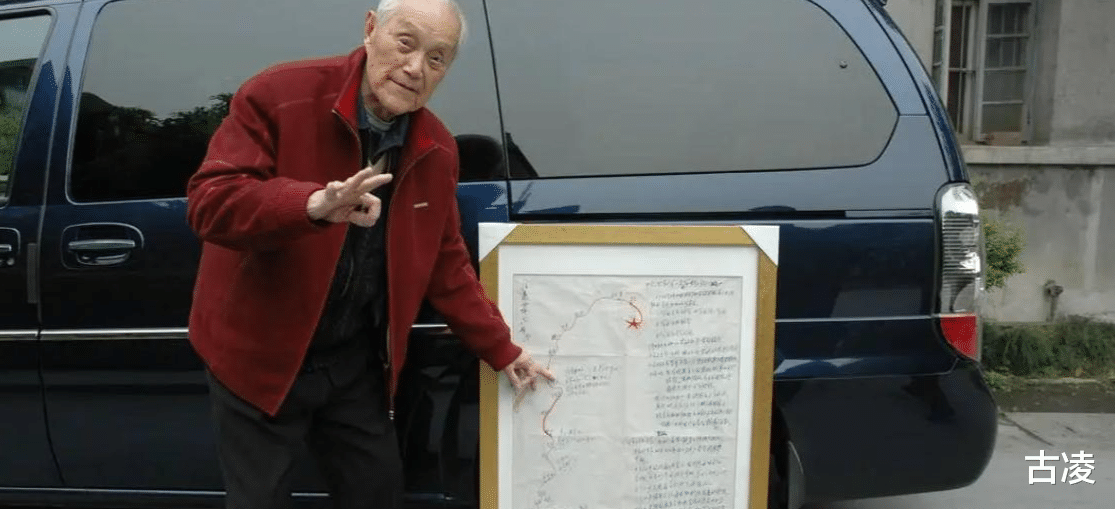

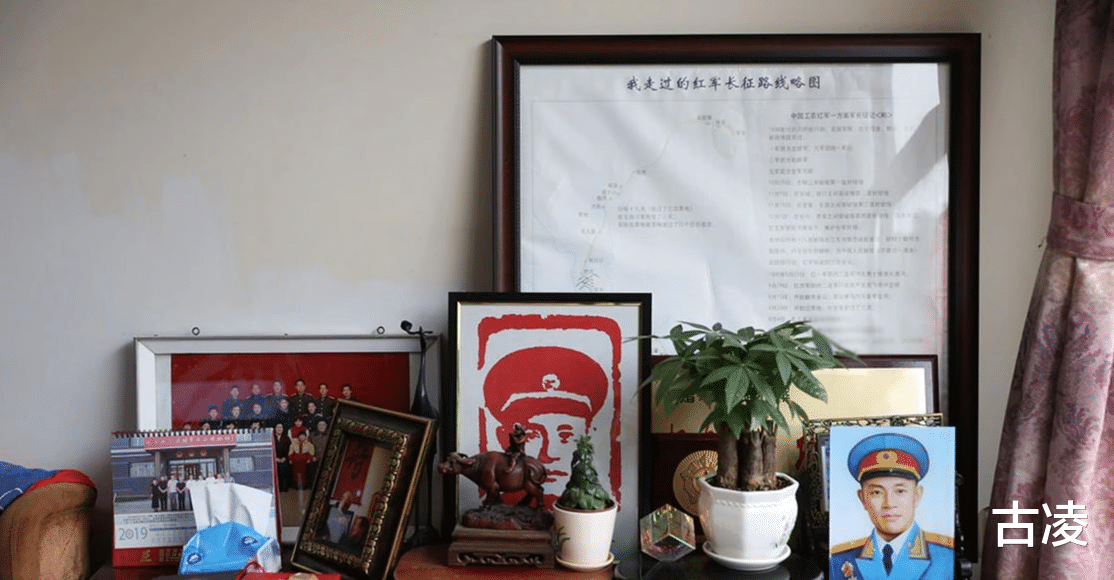

2001年,舞台上的灯光映照着张力雄的身影,他站在原南京军区组织的文艺演出现场,虽然已是88岁高龄,仍精神矍铄。

“思源”二字,是他晚年最爱书写的词语。他的书法苍劲有力,而这两个字背后的意义,更是他一生的信念。他无论走到哪里,都牵挂着家乡的父老乡亲,关心家乡的发展。

2016年,他向福建上杭障云村捐款10万元,帮助因贫困而辍学的孩子们完成学业,鼓励他们长大后为党和国家作贡献。

2024年4月2日下午,张力雄在江苏南京因病逝世,享年111岁。

参考资料:

[1]曾其.张力雄:力克百战方为雄[J].党史博采(上),2023(7):59-63

[2]从闽西红土地走出的张力雄将军 闽西新闻网 2024-03-29

[3]皮定均与张力雄的生死之交 人民网-中国共产党新闻网 2013年05月20日