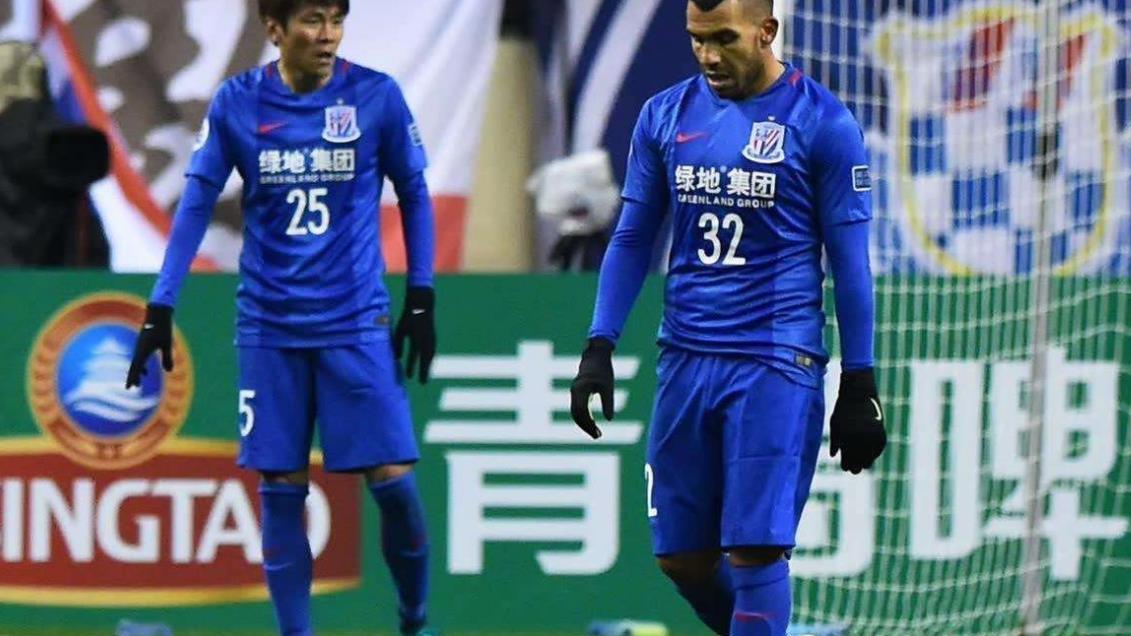

32岁归化国脚索要170万欧天价年薪!申花为何果断拒绝?2025年的中超转会市场,一桩看似普通的续约谈判,却因金额争议引发轩然大波。归化国脚费南多的团队向上海申花提出了一份“天价合同”:年薪120万欧元,外加50万欧元经纪佣金,总成本高达170万欧元(约合人民币1330万元)。这一数字,甚至超过了中超外援顶薪(税前300万欧元)的一半。然而,申花最终选择拒绝,谈判宣告破裂。 曾经的“小摩托”费南多,为何在32岁的年纪陷入“失业四个月、濒临退役”的窘境?这场博弈背后,折射的不仅是球员与俱乐部的利益冲突,更是中国足球归化战略的深层反思。 费南多的职业生涯充满戏剧性。

2020年归化入籍时,他被视为国足冲击世界杯的“关键拼图”,但此后表现却高开低走:效力山东泰山期间状态起伏,租借申花后仅10次出场(7次替补)、贡献1球,数据平淡。即便如此,他仍坚持要求中超顶薪待遇,甚至被曝“不满足薪资条件就拒绝为国足效力”。 这种“高薪低效”的矛盾,直接触动了申花的底线。俱乐部管理层直言:“球员的价值必须与表现匹配,我们不能为过去的‘光环’买单。” 申花的拒绝并非意气用事,而是基于多重考量: 中超外援年薪上限为税前300万欧元,费南多的要价已超过顶薪标准的56%。

在联赛整体投入紧缩的背景下,申花若妥协,可能引发其他球员的效仿,破坏薪资结构。 上赛季费南多的场均跑动距离、关键传球等数据均低于中超同位置外援平均值,其“高龄+伤病”的风险更让俱乐部望而却步。 申花在谈判破裂后曾转向另一归化球员阿兰,虽未成功,但释放出“宁缺毋滥”的信号——与其押注过气球星,不如挖掘本土潜力。 费南多的案例绝非孤例。过去五年,中国足球的归化政策始终在“急功近利”与“长期主义”间摇摆: 非血缘归化球员常被质疑“为钱而来”,缺乏归属感。费南多拒绝国足征召的传闻,进一步加剧了公众的不信任。 高额归化成本与国家队贡献严重不匹配。据统计,归化球员人均花费超1亿元人民币,但世预赛进球率不足本土球员的一半。 大量资源向归化倾斜,挤压了本土青训投入。一名中超青训教练坦言:“年轻球员看到归化球员轻松拿高薪,谁还愿意踏实踢球?” 费南多的故事,或许正是中国足球归化战略转型的契机。未来的“归化2.0时代”,需要更清晰的逻辑: 印尼的归化策略值得借鉴——优先选择有血缘关联、主动融入本土文化的球员,而非单纯“雇佣兵”。 归化目标应锁定25岁以下、能填补国家队技术短板的球员,而非过气老将。 将薪资与国家队出场次数、进球助攻等数据挂钩,避免“躺赚高薪”。

当费南多可能以“失业退役”画上句号时,中国足球也该清醒:归化不是捷径,而是系统工程。俱乐部拒绝天价合同,国家队淡化“金元依赖”,青训回归核心地位——唯有如此,中国足球才能真正驶向健康发展的轨道。 正如一位申花球迷的留言:“我们想要的,不是用钱堆砌的‘镀金战车’,而是一支敢拼敢赢、灵魂纯粹的球队。”