坐拥2000万粉丝,网红“新闻姐”翻车了,为了流量无底线的炒作,一语激起千层浪。

行业风气的恶劣,形形色色的人展现在众人面前,一根网线就可以指点江山,从某种角度来讲,便捷了我们的生活。

舆论中形形色色的声音,事情更加细腻地呈现,本是一件好事,但有心的粉丝会发现,只要是各种热点事件,就会有诸多的名人,站出来客观的陈述,“新闻姐”就是其中的一员。

她依然在给予观点的输出,但是稀奇的是,这位网红删除了视频,关闭了评论区,发生了什么事情?

01

新闻有热度感情有温度

坦白来讲,流量无论是对于媒体,还是网红、明星都是利弊参半的事情。

粉丝的簇拥下,诸多的资源接踵而至,生活和工作都得到质的改变,越来越多的人,热衷于自媒体行业,渴望分得一杯羹。

“大V”、“认证人员”越来越多,短视频这个庞大的群体中,社会的三六九等,体现的淋漓尽致。

“新闻姐”是一个网感很强的人,她知道如何精准的捕捉热点,进行观点的输出,从芸芸众生中脱颖而出。

但是这一次,“俄亥俄州”的事情,她的避而不谈让人费解。

从某种角度来讲,一个懂得抓住机会的人,蜕变成为人生的赢家,本应该是一件好事,观点鲜亮,让人感受到层次,有助于热点的维持。

但是巧妙的“发酵”、“煽动”,主持人出身的“新闻姐”,越来越没有底线和原则。

特别在胡某宇这件事情上,这位主持人的“真面目”,逐渐呈现在了众人的面前。

从她的面部来看,确实给人一种立体感,相比较录影棚中的严肃形象,生活中的背景,这位网红,颇有一种接地气的感觉。

但是在胡某宇的事情上,这位“新闻姐”几乎成为了进展的代言人,热度直接碾压官方,这是让人意外的。

层出不穷的更新,各种内容的跟进,从某种角度来讲,公众人物借用自身的“效应”,给予受害者家属声源,本是一件好事。

为何这位“新闻姐”,会被粉丝们称之为“暴露”?

脱离主体解读,她疯狂的收割流量,在事情还没有落实下来的情况下,各种猜测和引导,一系列的操作,可谓是输送了源源不断的“素材”和“力量”。

结合这些内容来看,不少信息疑似“添油加醋”,人性被其玩了一个明明白白。

看客最在意什么,对什么样的词汇比较敏感,怎么样可以带动情绪,从而达成自身流量的转换,“新闻姐”展现的淋漓尽致。

“伸张正义”的旗帜,就像是这位网红的招牌,每每看到新闻姐的时候,不少粉丝已经开始盲目的信任,失去了主观意识的判断。

不得不说,这位网红无论在什么时候,都将主动权牢牢的掌握在了自己的手中。

主持人出身,场控能力就是强,但我觉得应该注意方式方法。

互联网本身就是一个,稍有风吹草动,就会导致舆论争议不断的是非地,作为公众人物,应该明白自身的问题,意识到问题的严重性,而不是客观的引导。

02

舆论的“修罗场”

最为讽刺的是,这位粉丝眼里的大V,身份的认证是主持人,但是她个人从属一家文化公司,用官方的身份赋予的职业,应该被如何定义和解析?

坦白来讲,“新闻姐”仅仅只是一个代表,舆论中还有形形色色的声音,稍有不慎就会被带跑偏。

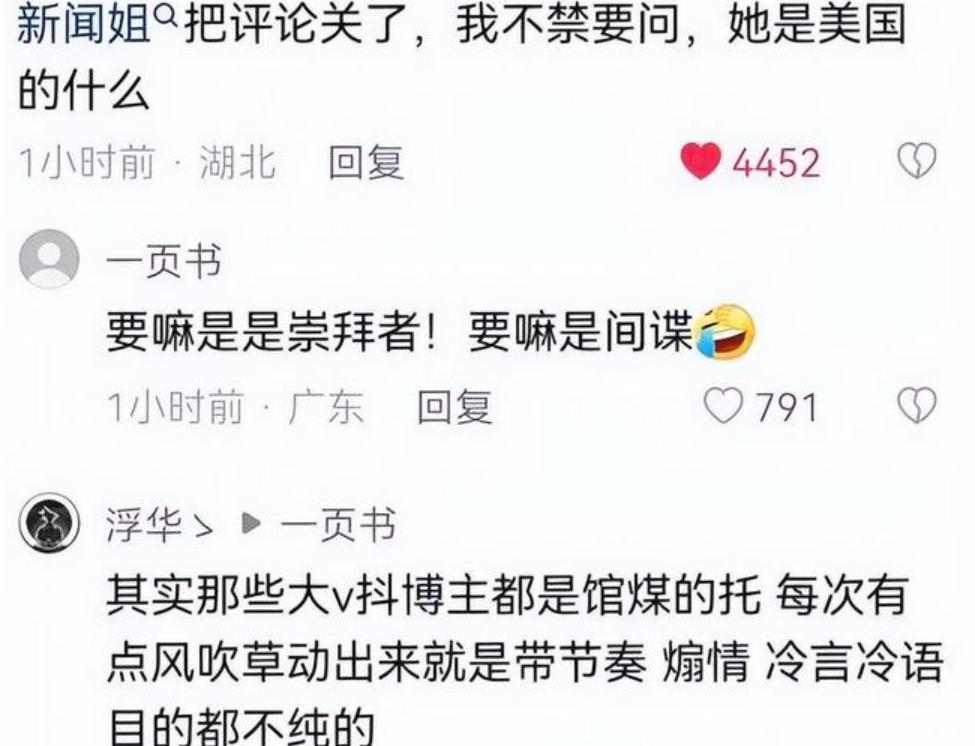

舆论在诸多大V的助推下,逐渐的越来越多的人,失去了主观意识的判断,而是盲目的站队。

至今为止,我想不明白,为何她会拥有2000万的粉丝,人云亦云中的“正义”,是谁赋予了这样的标签。

为了流量不断的带节奏,凭借过人的智慧,站在舆论的“修罗场”,将自身的利益,建立在群众的基础上,这样的行为无异于“监守自盗”。

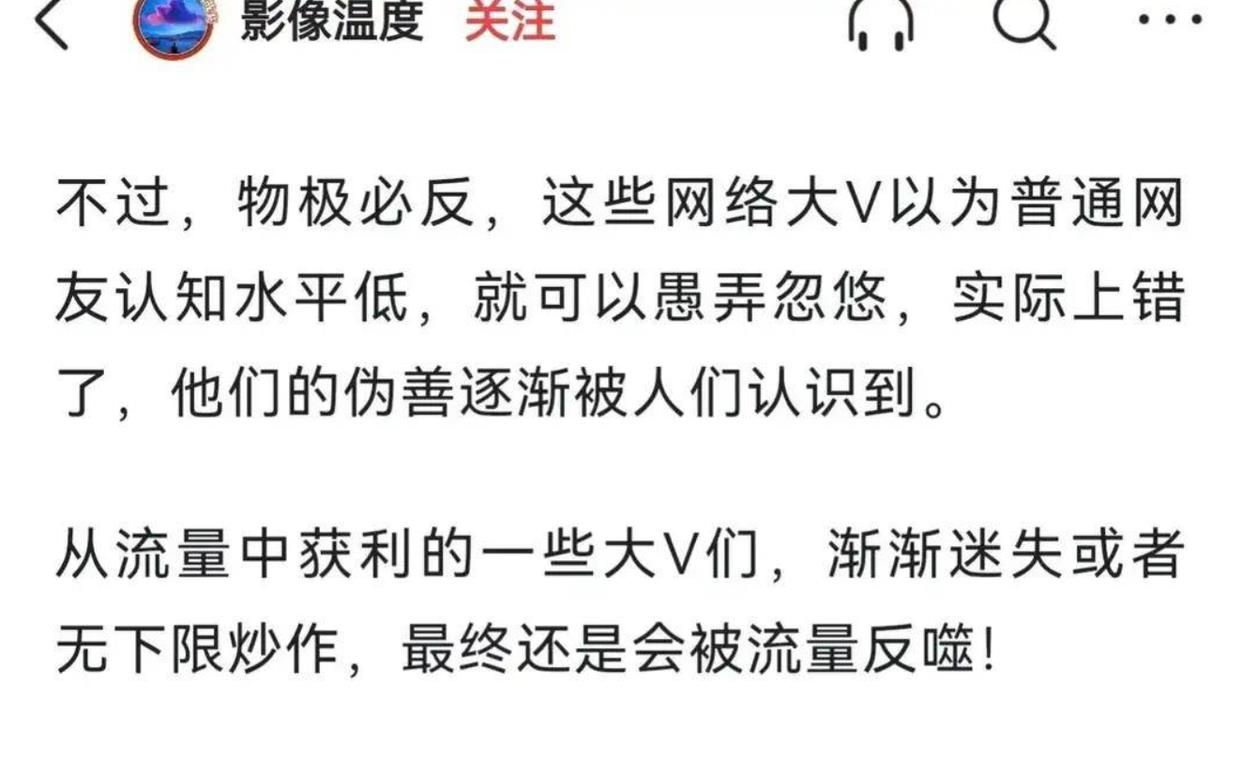

表面一套背后一套,伪善的样子,成功的骗了所有人,唯独骗不过时间。

我们常说,不要用自己的标准,去衡量别人的生活,这是尊重的行为。

但是结合这些大V、资深的评审员,舆论中“正义”的化身,是否真正做到了己所不欲勿施于人?很显然,流量才是真正的王道。

一本正经的胡说八道,毫无节制的带节奏,将个人的想法渲染,无视事实的本身,无论从哪个角度来看,这位“网红”都掺杂了太多的“私欲”。

人人都是自媒体的时代,粉丝们遇到事情应该冷静,切莫在舆论的引导下,无视当事人的感受,带节奏的过程中,造成了二次的伤害。

流量是一把双刃剑,站在什么样的位置,做什么样的事情,站在道德的制高点,对某件事情进行观点输出,本是个人看法的行为。

但是“以流量谋私”,愚弄粉丝和看客,就是不耻无底线的行为。

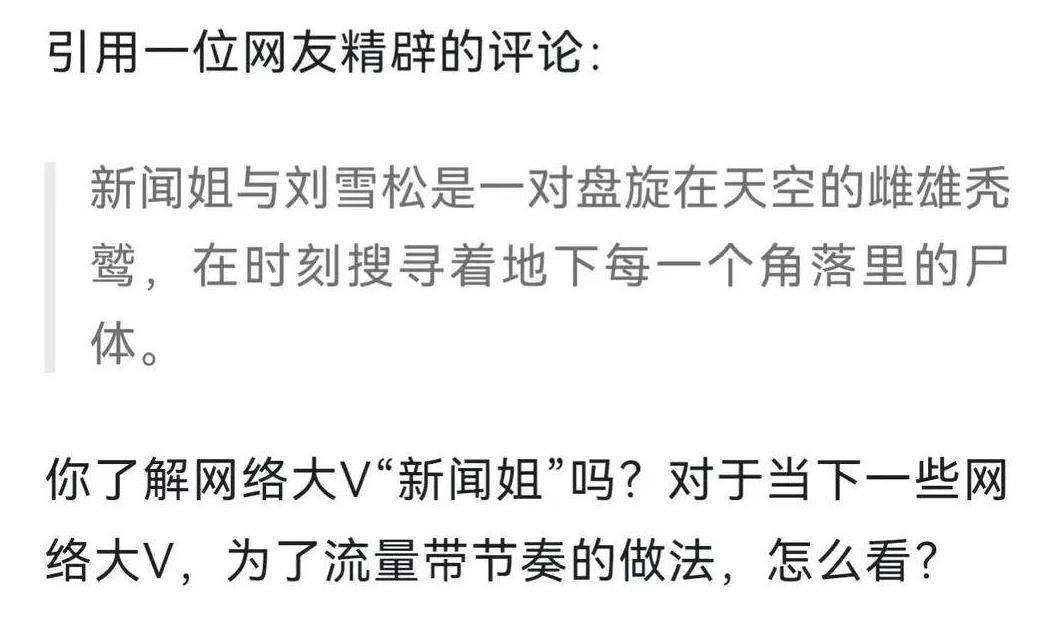

时间是一个见证者,“新闻姐”就像是天空的秃鹫,敏锐的捕捉着生活中的“肮脏”,细细嚼咽之后,分享百般滋味与感受,带着伪善的面具。

粉丝们应该冷静的看待,遇到事情多想,如果有眼睛,就不要用耳朵去了解别人。

不能客观的思考之前,就应该静静等待,尊重事实的本质,知识可以改变命运,更可以提升人的眼界和格局。

新闻有热度,感情有温度,正义之路铺满了荆棘。孰是孰非,公道自在人心,最后我想说一句,闲时莫论他人非。

文章中 巧妙 发酵 煽动总结了自媒体乃至于官媒,看热闹不嫌事大啊,啥都敢说

少说,不说,才是现在处世之道。