2023年12月某个深夜,昆明长水机场的廊桥灯光下,董宇辉在手机备忘录里敲下"彩云之南"四个字。这个刚完成2.3亿销售额的文旅直播项目负责人,此刻关注的不是数据战报,而是如何将白族扎染的纹样转化为直播间里的文化符号。他或许没想到,三天后这片土地将经历6.2级地震的考验,而网友们的集体牵挂,正悄然揭示着直播行业正在发生的深层变革。

当董宇辉在丽江古城举起东巴纸灯,用英语解读纳西族象形文字时,直播间实时弹幕里飘过的不仅是购物车链接,还有"想去白沙古镇学造纸"的打卡宣言。这种转变背后,是直播电商从"叫卖式营销"向"沉浸式体验"的进化。据艾媒咨询数据显示,2023年知识型直播GMV同比增长217%,用户停留时长是传统带货直播的3.2倍。

在普洱的茶山直播中,董宇辉没有直接推销茶叶,而是带观众数百年古茶树的年轮,讲解马帮文化对普洱茶传播的影响。这种"知识包裹商业"的模式,让云南农科院的数据显示,观看直播后的产品复购率提升至42%,远高于行业平均的18%。当主播成为文化摆渡人,商品便不再是冰冷的交易符号,而是承载着地域记忆的情感容器。

地震发生时,东方甄选团队正在大理拍摄综艺《乡野日记》。当冯冯在震后发布的做菜视频意外登上热搜,公众突然意识到:企业形象正在从logo转化为具体的人脸。这种人格化转型在危机时刻尤为明显,清华大学新媒体系的研究表明,具备人格化IP的企业,公众信任度比传统企业高出53%。

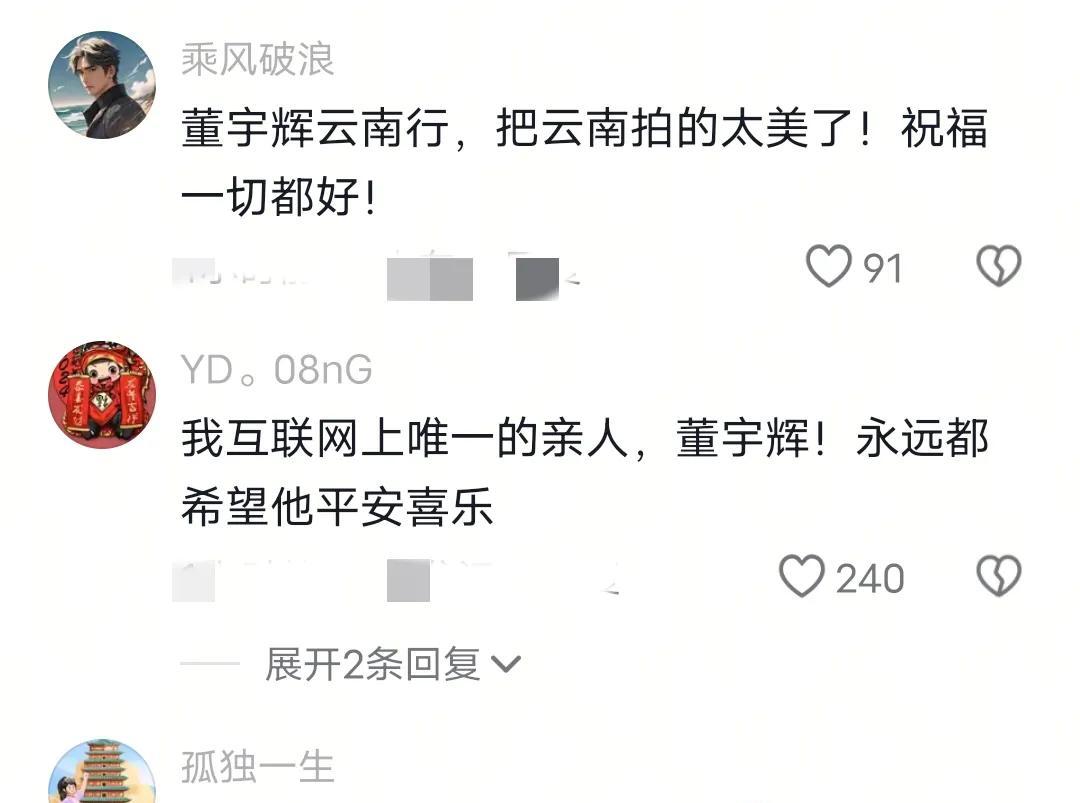

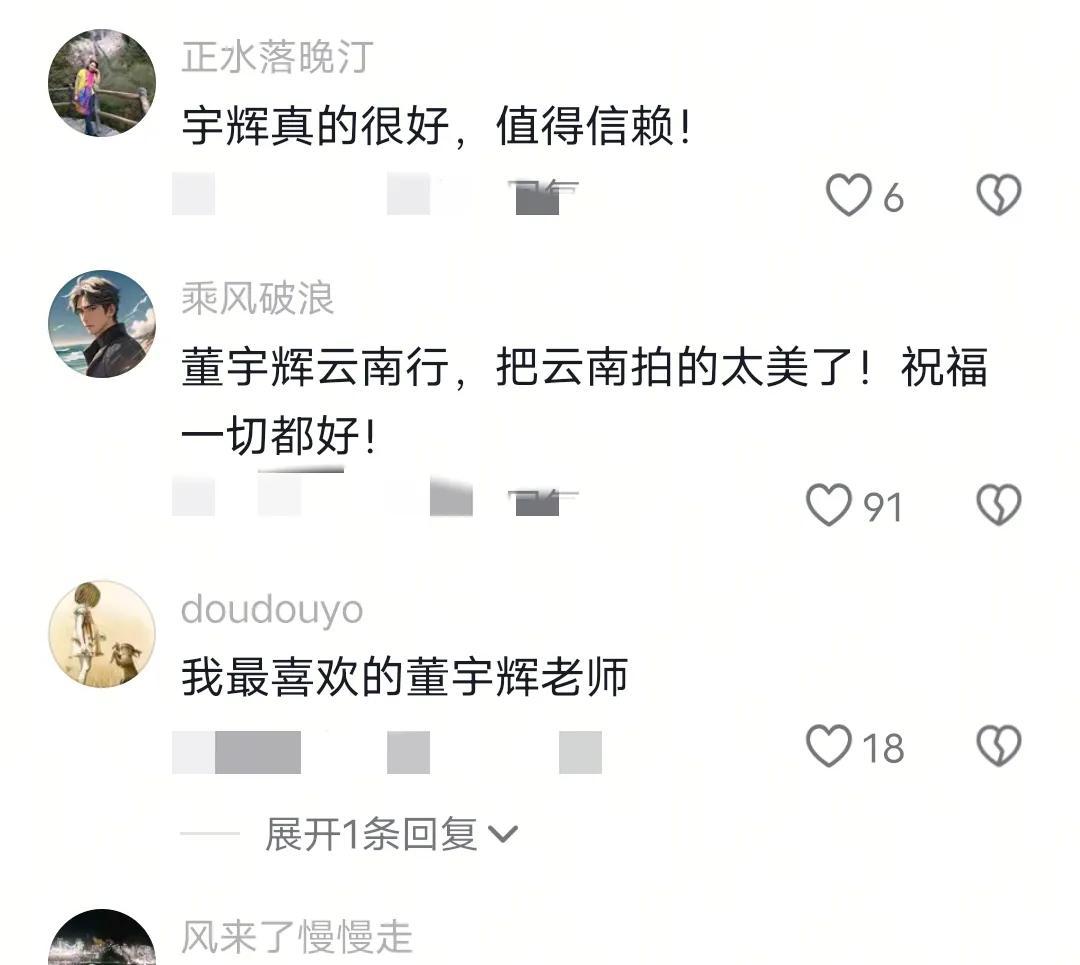

值得玩味的是,尽管两家公司同期在云南开展项目,公众对董宇辉个人的关注度远超综艺团队。这折射出直播行业的新现象:在信息过载时代,用户更愿意将情感投注于具象化的个体而非抽象机构。就像网友在董宇辉微博下的留言:"看到你报平安,就像确认自家兄长无恙。"

在红河哈尼梯田的直播中,95后观众小杨不仅下单了红米,还私信询问如何参加哈尼古歌传承人培训。这个细节揭示着直播带货正在催生"文化消费"新形态。B站《2023青年文化消费报告》显示,78%的Z世代愿意为文化附加值买单,他们期待在购物过程中获得知识增量。

这种现象倒逼供应链升级。西双版纳的普洱茶庄园主发现,自从董宇辉讲解过茶马古道历史后,要求定制"历史时间轴"包装的订单激增300%。文旅局长们开始重新评估传播策略——大理州文旅局最新招标文件中,首次将"文化阐释能力"列为比"粉丝量"更重要的合作指标。

当董宇辉团队在腾冲和顺古镇直播时,73岁的银器匠人寸师傅第一次意识到,手机镜头能把他敲打银片的叮当声变成百万人的共同记忆。这种跨越时空的连接,正在构建数字经济时代的新型社会关系。北京大学数字生态研究中心发现,具有文化属性的直播能提升68%的用户社区归属感。

这种连接在灾难时刻更显珍贵。地震后的72小时里,"云南直播"相关话题产生1200万次互动,其中38%是网友自发分享的防灾知识。当直播间从销售场域进化为信息枢纽,主播的角色也在向"数字社区管家"演变。就像董宇辉在地震后直播时说的:"我们卖过云南的鲜花饼,此刻更想传递希望的火种。"

站在2024年的门槛回望,董宇辉在云南的2.3亿销售额不再只是商业神话的数字注脚。当主播举着稳定器走过茶马古道,当老匠人的手艺通过5G信号焕发新生,我们看到的是一场静默的革命——每个直播间都可能是数字时代的敦煌洞窟,用现代技术保存着文明的基因。

下次当你滑动手机观看直播时,不妨注意那些在商品讲解中流淌的文化溪流。也许某个关于扎染技法的五分钟讲解,正在唤醒年轻人对传统工艺的好奇;某段即兴发挥的方言互动,正悄然连接起都市白领与深山歌者。在这个注意力碎片化的时代,直播间里的文化传播,或许正在书写着数字经济最具人文温度的篇章。