在台伯河畔的万神殿穹顶之下,大理石地面,倒映着公元118年的阳光。

这座直径为43.3米的无支撑穹顶;而且它的规模着实非常宏大,至今依然是世界上最大的混凝土穹顶建筑。其实它那极为庞大的身躯在建筑领域中独树一帜,其壮观的姿态令人为之惊叹。

当游客惊叹于罗马人的工程智慧时,往往忽略了一个耐人寻味的事实:在帝国最辉煌的奥古斯都时代,罗马本土竟未诞生一位足以与荷马、索福克勒斯比肩的艺术家。

这种政治军事的巅峰,而且与文艺创作的低谷,就像文明演进中,的一种悖论。其实在这当中,“政治军事的巅峰”与“文艺创作的低谷”之间存在着明显的差异;二者仿佛在文明的进程里,呈现出一种相互对立的态势。

公元前509年,罗马共和国建立,至公元476年,西罗马灭亡,这近千年的罗马文明史,而且始终被实用主义的铁律所支配。其实这种情况,在历史的长河中并不罕见,反倒成为了罗马文明的一个重要特征。

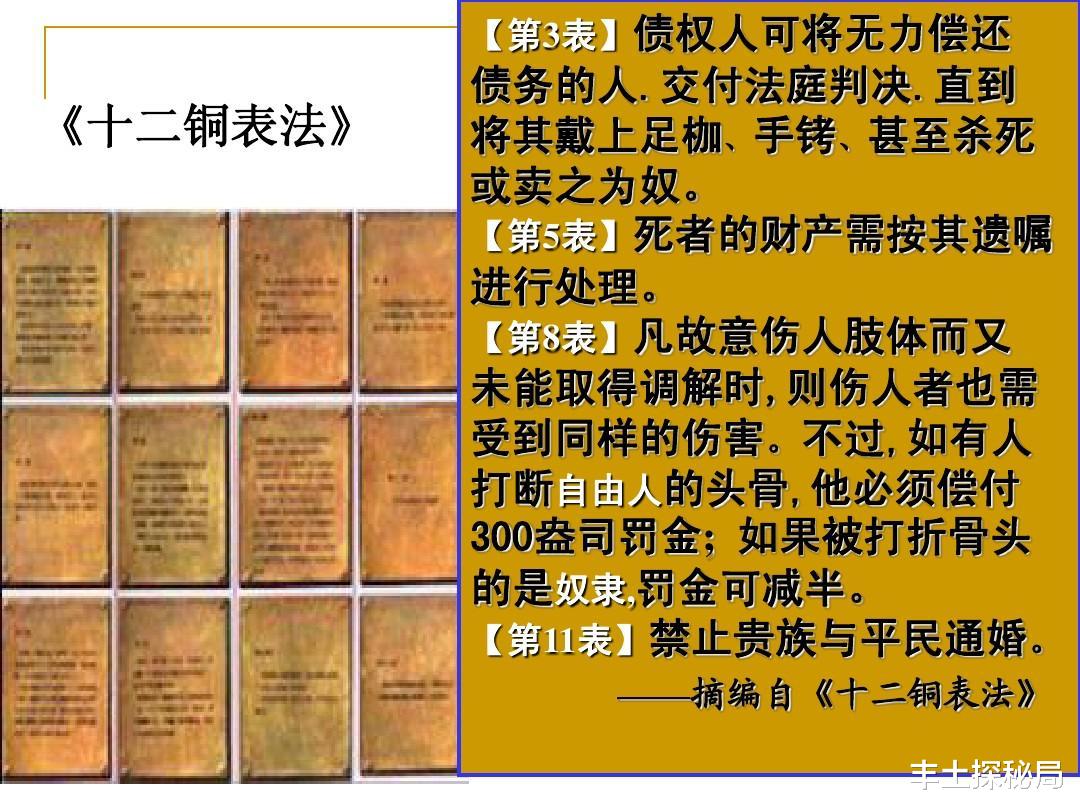

当希腊人于帕特农神庙内雕刻《命运三女神》之时罗马人正以混凝土来浇筑那长达8万公里的道路网;而且当雅典学院的哲学家们在探讨宇宙本质之际,罗马法学家却在《十二铜表法》中构建起了契约精神的基石。

这种“重剑戟轻笙歌”的民族性格,在军事征服方面达到了极致;图拉真时代的罗马军团,掌控着500万平方公里的土地,不过却把艺术创作简化为对希腊范本的比较拙劣的模仿。

现存的《奥古斯都像》,虽融合了战神马尔斯的威严,与阿波罗的俊美,但其表情僵硬如法典条文,远不及希腊化时期雕塑的灵动。

西罗马帝国覆灭后的中世纪,不过却在混乱之中孕育出了令人意想不到的文化觉醒。

5世纪至15世纪的欧洲,人口从7500万,锐减至3500万,黑死病吞噬了三分之一的生命,封建领主的城堡,林立如墓碑。

但恰恰是这样的绝境引发了文明的基因变异:12世纪,巴黎圣母院那独特的飞扶壁构造,把哥特式建筑推向了垂直的极致。13世纪,《马可·波罗游记》开启了东西方交流的大门,在威尼斯商人的账本之中,渐渐地出现了阿拉伯数字的踪影。

更为重要的是,当罗马教廷于1417年结束那漫长的大分裂之际;佛罗伦萨的羊毛商人们,而且在美第奇家族的大力资助之下;竟然悄然地点燃了文艺复兴的那星星之火。

这种文明的反转,是因为中世纪特有的“黑暗滤镜”。

在那个时候,这层“黑暗滤镜”就如同一道看不见的墙,把很多文明的进步脚步给挡住了。不过呢也正是这道墙,促使一些文明在困境里崛起,完成了反超。它就好像是一件厉害的家伙,既让文明遭遇好多挑战,又把它们隐藏起来的力量给激发出来了。

当罗马帝国的行政机器,瓦解之后,教会成为了唯一的知识载体。

修道院的抄写员,在羊皮纸上誊写着亚里士多德的著作之时,不经意间保存了古典文明的那些基因;经院哲学家托马斯·阿奎那把基督教教义与希腊哲学相互融合起来,并且为理性主义悄悄地埋下了伏笔。

更关键的是,10世纪后兴起的城市自治运动,它打破了庄园经济的桎梏,而且1200年的时候,威尼斯的商船队居然已拥有3000艘舰船,与此同时热那亚的银行家们竟然开始使用复式记账法。

这些商业领域中浮现的变革,渐渐地塑造了一个全新的阶级。他们既不像罗马时期的贵族那般,深深沉醉于宏大的凯旋仪式之中;也不像中世纪早期的农奴一般,牢牢地被绑定在土地之上。相反他们凭借着金币,缓缓地开始探索这个世界,而且借助契约,逐步对社会的规则予以重塑。

14世纪中叶,当黑死病的阴霾逐渐散去,佛罗伦萨的布鲁内莱斯基正在为圣母百花大教堂设计穹顶。

这个直径42米的工程难题,最终通过“鱼骨式”砖砌法以及双层拱顶结构得以破解,其原理居然与千年前罗马万神殿的混凝土技术有着紧密的联系,而且这种相似性着实令人惊叹。

这种跨越时空的技术接力,揭示了文明演进的深层逻辑:罗马的那种注重实际的特质,为中世纪积攒了诸多工程方面的智慧;并且中世纪所面临的信仰方面的危机,居然逼使艺术迎来了觉醒。

当达芬奇在《蒙娜丽莎》中捕捉那人性的微微光亮,米开朗基罗在西斯廷教堂穹顶,描绘着上帝的创世之举。他们不但,是希腊艺术的传承者,而且更是罗马文明的反叛者。

站在21世纪的视角回望,罗马与中世纪的艺术轮回揭示了一个残酷的真理:文明的璀璨往往诞生于秩序的废墟之上。

罗马人以混凝土浇铸的帝国大厦,于蛮族入侵之际,轰然倒塌;而中世纪的修士们在羊皮纸上抄写的典籍,在文艺复兴的晨曦之中,竟然重新展现出蓬勃的生机。

或许真正的艺术,从来不是盛世的装饰品,而是乱世中文明突围的密码。

当我们在卢浮宫,凝视《断臂维纳斯》时不应忘记;它曾被埋在罗马别墅的废墟之下,历经了千年之久。当我们惊叹于但丁《神曲》那瑰丽的想象之时,其实更应该明白;那是在中世纪的黑暗之中,淬炼出来的精神之光。

这或许就是文明最为严酷的生存法则——毁灭以及重生,永远于历史的褶皱之中悄悄地更替。