《——【·前言·】——》

王映霞这一辈子,过得就像连续剧一样,一集接着一集,全都是高潮迭起的情节,让人连喘口气的时间都没有。她的故事里,没有平淡的日子,每个阶段都充满了大事件。从年少时的初露锋芒,到青春岁月的轰轰烈烈,再到后来的种种经历,每一步都走得那么不平凡。她的人生舞台上,总是聚光灯聚焦,观众的目光紧随其后,没有一刻是轻松悠闲的。就像是被命运特别眷顾,又或者说是特别考验,王映霞的每一个阶段都充满了戏剧性。她没有机会停下来,细细品味生活的点滴,因为总有新的篇章在等着她去开启。这样的生活,虽然充满了挑战和刺激,但也确实让人累得够呛。但话说回来,正是这些经历,塑造了王映霞这样一个独特而鲜明的人物。她的人生,就像是一场精彩绝伦的演出,虽然紧凑而紧张,却也因为这份紧凑和紧张,而显得更加珍贵和难忘。

她经历了三段感情纠葛,又风光地再婚了一次,这让人不禁好奇,她究竟是个在情海里浮沉的女子,还是被时代束缚、难以自主的“囚徒”?这事儿,谁又能说得明白呢?她的情感之路,充满了波折与变故。三段不同的感情,每次都像是一场风暴,来得猛烈,去得也快,让人捉摸不透她的心思。而后来,她选择了一次体面的再婚,这更是让人对她的感情世界充满了猜测。有人说她是个情场高手,游刃有余地在各种感情中穿梭;也有人说她是被时代所困,无法自主选择自己的命运。但真相到底如何,恐怕只有她自己心里最清楚。无论她是哪种人,我们都无法否认,她经历过、感受过,也勇敢地做出了自己的选择。在这个复杂多变的世界里,每个人都有自己的故事和难处,我们能做的,就是尊重他们的选择,理解他们的难处,而不是简单地贴上标签、下定论。所以,对于她,我们或许不需要过于纠结于她到底是情场浪女还是时代“困兽”。重要的是,我们看到了一个独立、自主的女性,在面对感情和生活的挑战时,所展现出的勇气和决心。

【三段风波】

上世纪三十年代的杭州,王映霞那可是出了名的大美人。郁达夫娶她那会儿,她正值青春年华,二十一岁的妙龄。她可是北平美术专科学校毕业的才女,模样长得俊俏,性格却有点倔强。

郁达夫年龄比她大了整整十五岁,虽然他嘴上总说着崇拜她、欣赏她,但实际上心里还是想要主导她、管着她。

郁达夫性格多虑,爱喝酒,而且有很强的控制欲,这导致他们俩经常吵得不可开交。

1933年的时候,郁达夫被调到福州去工作了,而他的妻子王映霞呢,还是留在杭州没动。

许绍棣,浙江的教育厅一把手,他时不时会让人捎话给那位女士,话里总是关切着她的身子骨和健康状态。他还把她说成是“虚无缥缈的美人儿”,自己则是“每日念念不忘”。但明眼人都听得出,这些话里藏着别的意思,不那么单纯。

郁达夫拿起信来一看,脸色立马就变了。

那时候,杭州城里闹得沸沸扬扬,说啥的都有,他俩的关系算是彻底崩了。戴笠大佬亲自上场来劝和,这才好不容易让风波平息了一些。但话说回来,婚姻这事儿已经没法挽回了。路已经走到这儿,再也回不去从前了。

这只是个开始。1938年的时候,王映霞带着孩子们逃到了丽水。那时候战争形势严峻,他们只能住在很简陋的地方。说来也巧,他们的邻居正好是戴笠。

那时候,戴笠已经是军统里的大人物了,手里头握着的权力可大了去了。

王映霞那时候挺不容易的,戴笠呢,就总往她那跑,隔三差五地给她送吃的喝的,照顾得无微不至。不仅如此,他还大方地送上了金戒指、还有那些洋气的进口香粉,一边说是来“看看情况”,一边又说是因为“念着以前的交情”。

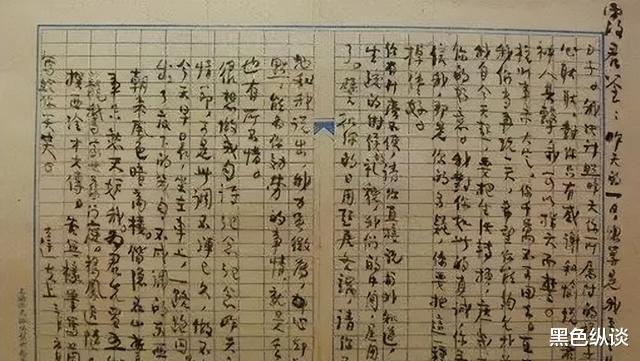

郁达夫感觉事情有点不对劲,他伸手到她手提包里一摸,竟然摸出了三封情意绵绵的情书。

戴笠的字写得挺直白,他管她叫“映霞妹子”,还说他连做梦都能梦到她,甚至愿意为了她,把那些老规矩都给抛到脑后。

郁达夫被气得不行,《大公报》上竟然公开发表了一封《家书》,里面毫不留情地指责王映霞和别人有染,这让他颜面扫地。

这事儿可不是两个人私下里拌嘴那么简单,整个国家的人都在围观。他这回是彻底豁出去了,不顾及一点颜面,把家里的丑事都抖搂了出来,说的话句句戳心。

到了这个时候,他们俩早已没了夫妻间的那份情分。郁达夫心里头那个痛啊,又觉得羞耻,感觉自己颜面扫地。而王映霞呢,她只觉得心里冷冰冰的,满是绝望,算是把所谓“名士”的那一面给看得透透的了。

后来啊,王映霞的“第三段风流韵事”被传得沸沸扬扬。这事儿啊,就像风一样,越吹越猛,关于王映霞的那段“第三段感情纠葛”,在人们口中传得那叫一个热闹。大家伙儿茶余饭后,总爱聊上几句,添油加醋的,让整个故事听起来更加曲折离奇。说实话,这事儿真假难辨,但不妨碍它成为人们津津乐道的话题。王映霞的名字,也因此被更多人所熟知,只不过,这背后的故事,却是五味杂陈,让人唏嘘不已。总之啊,那段时间,关于王映霞的这段“第三段情感风波”,就像一阵风,刮遍了大街小巷,成为了人们口中的热门谈资。

有人讲她和汪静之走得很近,还有人聊起符竹的另一半,但这些事儿啊,也就在些民间故事里露了个脸,根本没啥确凿的证据,就连具体啥时候发生的都说不清楚。

郁达夫在他的作品《毁家诗纪》中,直接点出了对王映霞的诸多不满,指责她“内心渴望难以满足,过分追求物质享受”。他说,王映霞似乎总是无法抑制自己对欲望的追求,总是容易被外在的繁华所吸引,对那种光彩夺目的生活充满了向往。这种描述,虽然用词不同,但传达的意思很明确,就是郁达夫觉得王映霞有些过于追求物质上的享受,而忽略了一些更为本质的东西。郁达夫的这种说法,是在对整个事件进行深刻反思后,以一种直接而坦诚的方式表达出来的。他没有拐弯抹角,而是直言不讳地指出了王映霞在他眼中的不足之处。这样的表述,既体现了他的真性情,也让我们看到了一个更为真实、立体的历史人物形象。

后来很多人都觉得,那更像是在发泄情绪,而不是在讲述真实情况。大家普遍认为,那里面包含更多的是情感的宣泄,而非对事实的客观描述。

三段风波里头,有两段是板上钉钉的事实,再加上一段流传的说法,就足以让一个女子陷入舆论的漩涡中心。

说到郁达夫的那些日子,他身边可没少出现那些酒桌上的女伴,还有北伐时期结识的老相好。

大家谈论起他时,从来没人说他花心,反而都觉得他是“风流才子”。这样一来,问题就不再是关于婚姻是否忠诚的争议了,而是变成了关于性别的复杂话题。

【再嫁之决】

郁达夫心里头其实想跟她和好,还专门写了信,求着她能回来。可是呢,她那边却是一点回音都没有。

王映霞的那段婚姻,真的把她折腾得不轻。最后,她不得不忍痛把早早离世的女儿送走,这事儿,简直就成了压垮她的最后一击。

她直截了当地表达了自己的想法:“什么名流显贵,达官大人都不要,我就要一个能让我踏踏实实过日子的人。”

1942年那会儿,钟贤道这个人走上了历史舞台。

外交部长王正廷提及的三北航业公司的那位员工,身着传统的中式服装,讲话给人的感觉是很实在,不绕弯子。王映霞跟他见过几次,虽然心跳没加速,但觉得这人挺靠谱的。

钟贤道这人实在,从不讲那些花哨的话,他就直接说了:“我得帮你把失去的青春岁月给找补回来。”他的话语虽然简单,但意思明确,就是要让对方重新找回曾经的青春时光。

那一年,王映霞34岁了,她终于迎来了人生中的头一遭正式婚礼,这回,她不是别人的小妾,也不是藏于暗处的情人,而是堂堂正正地成为了某人的妻子,开始了一段正式的婚姻生活。

我辞掉了手头的工作,然后搬到了钟家,开始过起了简单的小日子。

钟贤道一共有三个孩子,不过他只把两个拉扯大了,因为其中一个女儿不幸离世。他这个人啊,做事向来都是规规矩矩的,家里头虽然称不上富裕,但他从来都没让自己的老婆在外头受过一点委屈,让她在人前抬不起头来。

重点在于,他从不纠结过往,对于郁达夫在媒体上受到的那些指责和非议,他从来都是只字不提。他有着自己的原则,那就是不翻旧账。郁达夫过去经历的那些风波,还有媒体上铺天盖地的负面报道,他从来都不会主动拿出来说事。在他看来,那些都已经过去了,再提也没有什么意义。他总是把眼光放在现在和未来,而不是沉溺于过去的那些纷纷扰扰。这样的态度,让他显得特别豁达和明智。

王映霞讲道:“他给了我一种像普通老百姓家里那样的温馨感觉。”

1949年那会儿,时局真是乱得很。钟贤道其实有个机会可以去台湾,他在那边有亲戚照应,还有个现成的职位等着他。可他却选择了留下来,和王映霞一起守在大陆。他说:“我不忍心再让你四处奔波了,咱们就一起留在这儿吧。”

这是郁达夫无法满足的,恰恰是她内心深处最渴望的东西。

【道德枷锁】

大家老爱盯着王映霞的那些感情纠葛不放,却没人愿意去提郁达夫的那些复杂过往。王映霞的感情生活似乎总是被人们津津乐道,各种风流韵事被翻来覆去地讨论。但奇怪的是,郁达夫的那些纷繁复杂的经历,却好像被大家遗忘在了角落里,很少有人提及。其实,郁达夫的人生故事同样充满了波折和看点,只不过大家的目光似乎都被王映霞吸引走了,忽略了他那同样精彩却也复杂的过往。

郁达夫的感情生活并非一帆风顺,他确实有过一些风流韵事。他曾与青楼中的女子有过交往,并且和不少文艺界的年轻女性保持着亲近的关系。这些事儿,在朋友圈子里,其实都不是什么秘密。

他一说话,就提到了“英雄难过美人关”,听起来挺有浪漫情调,但绝不低俗。他把男人的感情经历,讲得像是才华横溢的表现;可女人的选择呢,却往往被当作不光彩的事儿。

说说王映霞的那些陈年往事,一桩接着一桩被人们重新提起,被指责为“轻浮”和“不忠”。这些事情,就像是旧账本上的笔记,被一页页翻开,让人议论纷纷。王映霞的名字,伴随着这些指责,一次次出现在人们的口中。有人用尖刻的话语说她“贱”,有人则用更委婉但也同样伤人的话说她“不贞”。但无论怎么说,这些都只是过去的事情了。如今再提起来,也只是为了回顾那段历史,看看曾经的风云人物是如何在岁月的长河中起起伏伏。不过,话说回来,每个人都有自己的过去,也都有自己的难言之隐。在评价别人的时候,我们还是得多一份宽容和理解。

跟郁达夫分开,主要是因为几件事。他硬逼着她把女儿送走,这让她心里头特别不是滋味。再加上他爱喝酒,一喝多就动手打人,家里头整天跟战场似的,不得安宁。但外头的人哪知道这些啊,他们只她写的那些情书,还有跟邻居的事儿。

郁达夫自己心里也清楚,婚姻出了岔子,他得背这个大锅。

尽管如此,他还是创作了《毁家诗纪》这首诗,里面充满了愤怒的情绪,说什么“她竟拿我的头当尿壶”,“她在丽水与军官有染”,这些话里头,一句实锤的证据都没有,完全是被怒气冲昏了头,胡乱写下的。

民国时期,报纸行业那叫一个红火,家里那点不光彩的事儿,只要上了报,立马就成了头号新闻。王映霞这位女士,任凭她怎么辩解,也挡不住报纸上油墨印出来的那些坏话。

大伙儿常说,男人要是情绪一上来,控制不住自己,那就成了人们口中的“性情中人”或者说是“有才华的人的怪脾气”;而女人要是顶嘴反驳,就会被说成是“脾气大的女人”或者干脆就是“泼妇”。

那些年,她给朋友写信时吐露心声:“要是我能像男人那样,早就离开这个束缚的地方了。”这句话,直接把民国时期女性所处的困境给说了出来。在那个时代,女性仿佛被无形的枷锁困住,难以挣脱。她心中的那份无奈与渴望,通过这简单的一句话,展现得淋漓尽致。她希望拥有和男性一样的自由和权利,能够去追求自己的梦想和生活。这句话背后,折射出的是民国女性普遍面临的困境。她们渴望独立,渴望自由,但却受限于社会的偏见和制度的束缚。她的这番话,就像是一面镜子,映照出了那个时代女性的心声。所以,当她写下这句话时,不仅仅是在表达个人的感受,更是在为那个时代的女性发声。她希望有一天,女性也能像男性那样,拥有选择自己人生的权利,不再被束缚在固定的角色和框架里。

搞外遇、分开、再找个伴,这事儿要是男人干了,人们可能会说他是情场高手,但要是女人这么做了,往往就会被骂得体无完肤。这并非是她们放纵自己,而是一种反抗;也不是她们行为不检,而是为了活下去。

大家不在乎为啥,就爱瞧着她摔跤,长得越美越容易遭殃,这似乎成了这年头不变的规矩。不管啥缘由,人们就爱看这一幕,美貌似乎成了种负担,在这个时代里,这事儿挺无奈。

她没吵也没闹,只是默默地离开,扔掉了郁达夫给她的姓氏,改用新婚丈夫的姓,过着平淡的日子。这不是她向生活低头,而是她压根儿就没把那些事情放在心上。

【后半生值不值】

她这一辈子,可以说分成了截然不同的两个阶段。前半辈子,她经历了风风雨雨,总是在逃跑、挣扎和控诉中度过;而后半辈子呢,她却在平平淡淡的日子里,默默地坚守着那份简单的生活,围着柴米油盐打转。前半生的她,生活就像是一场大战,总是在逃亡的路上,面对无数的撕扯和指控,日子过得惊心动魄。但到了后半生,她仿佛变了一个人,不再去理会那些纷纷扰扰,而是安心地过起了自己的小日子,每天围着厨房忙碌,虽然平凡,但却有着别样的宁静和坚持。就这样,她的人生被分成了两半,一半是波澜壮阔的动荡,一半是细水长流的安稳。前半生虽然轰轰烈烈,但后半生的那份安静和坚持,却让她找到了真正的自我。

钟贤道这家伙,挺平凡的,不过话说回来,正是这份平凡,让他能给人稳稳当当的感觉。

他呀,不是那种吟诗作对的文人墨客,从不给爱人写那些肉麻的情诗。每天按部就班地上下班,雷打不动。到了清明时节,每年都会带着孩子去扫墓,缅怀先人。他们夫妻之间,从来没有红过脸吵过架,他也不会去乱翻她的信箱,对于过往的事情,更是绝口不提。对他而言,尊重就像是呼吸一样自然,是生活的常态,而不是偶尔为之的施舍。

这才是名副其实的“当家主母”地位,她头一回打扮得光鲜亮丽,站得笔挺有型,晚上也睡得格外安稳。以前啊,她总是低调行事,不怎么讲究穿戴,站姿坐姿也随意。但现在,一切都不同了,她穿上了华丽的衣裳,整个人都挺直了腰板,连睡觉都显得格外香甜。看来,这“正妻”的位置,确实给她带来了不小的变化,让她感受到了前所未有的安稳与满足。

1949年以后,钟贤道决定不在台湾继续工作,而是选择留在上海陪伴她。有人好意提醒他:“你得为自己的以后考虑考虑啊。”他坚定地回应:“她在哪,我就在哪,我跟着她。”

这话虽然不怎么悦耳,但真的很管用。

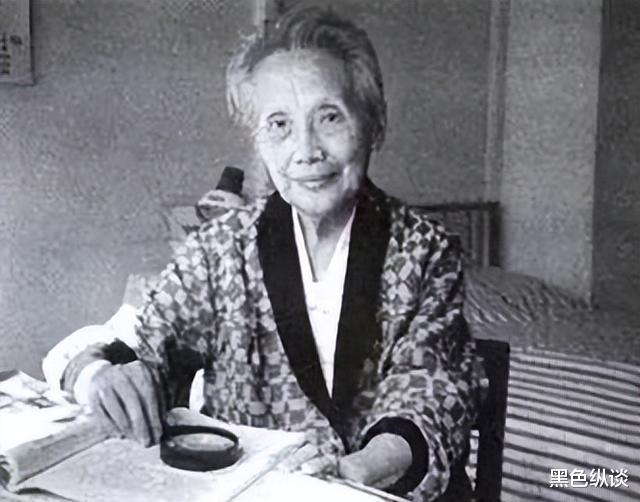

王映霞老年的时候,住在上海安福路上的一间小屋里。她家的墙上挂着几样东西,一个是她自己年轻时画的自画像,挺有艺术感的。另外呢,还有几幅小孩子随手涂的鸦,看着挺有意思的,都是满满的回忆。

朋友来了,我烧水泡茶,咱俩边喝边聊起往昔,我笑着打趣道:“大伙儿老说我以前挺潇洒,其实啊,也就那么潇洒了大概十年光景。”

我后半辈子过得挺平静的,感觉挺值的。真的,回想起来,我这后半生过得还算安稳。没有太多的波折,也没有啥大起大落,但就是这种平平淡淡的日子,让我觉得特别踏实。我觉得吧,人生不一定非得要轰轰烈烈,有时候,简简单单、安安静静也是一种难得的幸福。所以,要问我后不后悔,或者觉不觉得这后半生过得值不值,我会很肯定地说:“值!”毕竟,每个人对幸福的定义都不一样,对我来说,安宁就是最大的幸福。

还是有人不依不饶,说她“长得漂亮就不老实”,又说她“靠着那点才气,就不守规矩了”。这些人总是能找到理由来评判别人,好像美丽和才华成了原罪一样,非得给她扣上些莫须有的帽子。他们的话里话外,都是对这位女性的偏见和误解。在他们看来,似乎只要长得好看,或者有点才华,就不能安分守己,就得去做些出格的事情。这种观念,既不公平,也不合逻辑。但事实并非如此,一个人的外貌和才华,并不能决定她的品行和选择。每个人都有自己的生活方式和价值观,不能仅凭外表或才能就妄加评判。我们应该尊重每个人的选择和努力,而不是用偏见和误解去束缚和打压他们。所以,对于那些无端指责和恶意中伤,我们应该保持清醒的头脑,不被这些言论所左右。毕竟,真相只有一个,而谣言和偏见,只会让事情变得更加复杂和混乱。

王映霞没有反驳,也没有去解释什么,她用自己过去的经历,让所有质疑的声音都闭上了嘴。

后来啊,有些研究人员翻箱倒柜,找出了以前的报纸和日记,把她的事情又翻了出来,让大众重新。这一波操作,有人骂得更凶了,但也有人站出来,称她为“民国时期的头号叛逆者”。

王映霞从来没说过自己是女权主义者,但她做的每一个选择,都挺有反叛精神的。她不是那种会大张旗鼓宣扬女性权利的人,但她的行动却无一不透露出一种与众不同、敢于挑战常规的劲儿。不论是面对生活的抉择还是工作的挑战,她总是能做出一些让人意想不到的决定,这些决定往往都带有那么点儿“反骨”的味道。她不会刻意去追求什么平等或者特权,但她也不会轻易被传统的框架所束缚。她有自己的想法,有自己的追求,而且总是能够勇敢地迈出那一步,去实现自己的目标。这样的她,虽然没自称过女权,但她的每一个决定,都仿佛在向世界宣告:我是一个独立自主、敢于挑战的女性。

#百家说史品书季#