民国时期,中国作为一个半殖民地国家,面临着巨大的挑战。这背后的原因不难理解:缺乏独立主权、政局动荡、缺乏统一思想和资源配置能力,这些都让民国在现代化进程中步履维艰。民国究竟能否打破这些障碍,走向自我独立和工业化的道路呢?

1912年到1949年,民国这段短短的37年,仿佛一场历史的风暴,激烈地改变了中国的面貌。如果你翻开这段历史书籍,会发现一个令人惊讶的事实:胡适、蔡元培、鲁迅、梁启超等文化巨擘,正活跃在这片动荡的土地上。这个时代看似混乱,也正是在这样的时代背景下,诞生了大量引领中国现代化的思想家、文学家、教育家和政治家,有这么多的大师,那中国的发展为什么还是停滞不前呢?

工业方面来说,辛亥革命的爆发是中国封建王朝的彻底覆灭,民国政府应运而生,政治体制的剧烈变革并未为中国带来预期的工业化突破。民国成立后,袁世凯窃取了革命的成果,篡夺了政权,使原本充满希望的改革计划遭遇严重挫折。袁世凯名义上是民国政府的首任大总统,他实际上迅速变成了一个拥有个人野心的强人。在此背景下,中国的政权未能顺利过渡,陷入了一个长期的权力真空期,随之而来的是各地军阀的割据与混战,政治环境充斥着动荡和不安。

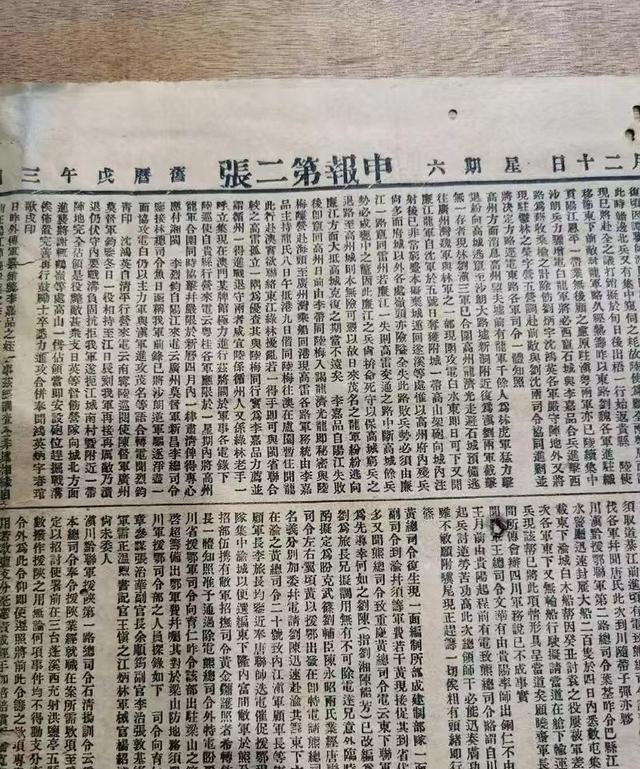

从1912年到1928年,近16年的时间里,军阀割据严重扰乱了国家的稳定。地方军阀各自为政,争夺权力,百姓的生活困苦,社会秩序几乎完全崩溃。对于工业化而言,稳定的政治环境和明确的经济规划是至关重要的条件,在这种混乱的情况下,民国政府无法集中资源进行工业建设,对民用工业造成了巨大的冲击。尤其是民生所需的基础设施建设和制造业,都在政局不稳中陷入了停滞。

军阀的长期战争需求使得民国政府的财力和资源几乎全部投入到军事开支上。在这个过程中,政府并未能有效控制地方经济,税收来源极其有限,经济基础的薄弱直接导致了国家无法在军工业方面做出实质性突破。对于当时的中国而言,军工业的现代化所需的大量资金和高技术要求远远超过了政府的承受能力。民国政府试图进行一些军事装备的生产,由于缺乏高端技术和合金钢的生产能力,在军舰、飞机等大型军事装备上的制造始终无法取得突破。

到了1928年,随着军阀割据局面的逐渐平息,国民政府上台后,开始着手恢复国家的经济秩序,并对工业发展进行了新的规划。此前因军阀割据和地方势力的混乱,许多地方的兵工厂和工业设施各自为政,造成了生产效率低下和资源浪费,国家的工业发展陷入困境。随着国民政府的统治逐渐稳固,新的工业改革逐步展开。

再说回我们民国的大师,周作人,这位早年曾考入江南水师学堂的学子,凭借着出色的成绩获得了官方支持,得以赴日本留学。留学期间周作人深受日本民俗学的影响,致力于民俗学的普及工作,为中国学术界作出了贡献。到了1939年前后,周作人突然做出了让所有中国人都感到震惊的决定,他放弃了民族的立场,做出了背离民族气节的行为,甚至连亲兄弟周树人——即我们熟知的鲁迅——也与他彻底决裂。

相比之下鲁迅的生平为我们提供了截然不同的镜像。鲁迅在当时的文人圈中有远超常人的文人风骨,他的文章并不像其他才子那样局限于花前月下的诗词歌赋,充满了锐利的社会批判与前卫思想。鲁迅的作品在社会改革、民族觉醒等方面的深刻见解,至今依然被广泛传播。中国的启蒙读物中,鲁迅的作品几乎成了必读之选,在各类考试的阅读理解中,鲁迅的文章更是屡见不鲜,成为了学生和社会人士不可忽视的文化符号。

在这一时期,大量留学归国的学子怀揣着他们从西方学到的先进理论,试图用这些理论去改造中国。许多人犯了一个严重的错误:他们认为从外国学到的知识是万能的,国内的一切都应当按外国的标准去调整和改造,忽视了中国特有的社会背景与文化传统。这种理论主义的盲目追随,使一些学者和思想家陷入了自我纠结和空洞的理论体系中,最终只是口号喊得响亮,却未能切实改变社会。

在民国时期,文人界涌现出许多杰出的思想家和文化名人,真正能够以“大师”之名对国家贡献巨大的人,却多集中在工业领域。知识固然重要,实业才是国家富强的根基。在这一动荡时期,中国的工业领域涌现出了许多为国家和人民奋斗的先驱人物。他们具有超凡的技术才能,有着强烈的家国情怀,为中国的工业化进程做出了不可磨灭的贡献。

化学工程师侯德榜,他发明的“侯氏制碱法”填补了当时中国在化学工程领域的空白,这一发明极大提高了碱类产品的生产效率,推动了中国化学工业的自主发展。类似的沈鸿——一位机械工程专家,也在中国的工业发展中留下了深刻的印记。沈鸿的工作更注重实践,在机械工程和重工业领域中,沈鸿为中国工业体系的建设和发展做出了巨大贡献。

值得一提的是,沈鸿的工业贡献在民国政府时期,在抗日战争期间,他还特意来到延安,积极参与延安的工业建设。延安当时在全国的工业化水平较为落后,但沈鸿和其他志士一起,通过一系列的技术革新与设施改造,使延安的工业水平显著提升。数据显示经过这段时间的整改和努力,延安的石油产量竟然超过了重庆,成为了当时全国石油生产的重要基地。这一切的成就都与延长石油厂的建立密不可分。

参考资料:《国民政府军事工业研究》,王安中

延长石油厂在当时为抗日战争提供了宝贵的资源,还为中国的能源产业打下了基础。回顾这一历史,它是中国的工业遗产,也被认为是世界上最早的百年油田之一。可以说延长石油厂的建设,具有重要的经济价值,更在中国近现代史上写下了浓墨重彩的一笔。今天的中国仍能从这些先驱们的努力中,汲取前行的力量。

从这一角度来看,民国时期能够被真正称为“大师”的人物其实并不多。许多人口才出众、学识渊博,成为了当时的名流,如果与那些脚踏实地、为国家和民族做出实际贡献的“真大师”相比,他们的成就往往显得微不足道。那些空谈理论的“名家”,如何能与那些为中国的独立和发展,默默奉献终身的实干家相比呢?

当然像蔡元培、李大钊、鲁迅等人,也是在不同领域做出了深远影响的伟大人物。蔡元培是教育改革的先驱,是一个具有远见的文化领导者,他将新式教育理念引入中国,培养了一代又一代的精英;李大钊是中国共产主义思想的早期传播者,他的革命精神激励了无数青年投身到社会变革中;鲁迅则是中国现代文学的奠基人之一,他的作品至今仍然是中国文学宝库中的瑰宝,影响着无数读者。

这些人物或许在不同领域有所不同,他们的共同点是,始终坚持以实际行动推动国家进步,发挥着不可替代的历史作用。民国时期的“大师”并不是那些口若悬河、理论高谈的人,而是那些脚踏实地、默默奉献,为民族复兴和国家富强做出具体贡献的人。

民国时期的工业发展之艰难,是有目共睹的。从政局动荡到资源短缺,再到技术落后,这些因素让当时的中国无法在工业化的道路上走得顺畅。与那时的困境相比,今天的新中国已经建立了一个相对成熟且强大的工业体系,这一切来之不易。回顾历史我们深刻认识到,工业的强大与否,直接关系到国家的独立与安全。

正如一句古老的警言所说:“落后就会挨打。”这不单单是历史的教训,更是现代化进程中的警示。民国时期的种种困境,正是由于在世界强国面前缺乏足够的工业与技术实力,才使中国在一段时间内屡受外部侵略与压迫。今天我们要想在世界舞台上保持长久的竞争力与地位,就必须持续地追求进步,不断超越自我,追赶那些曾经远远超越我们的国家。

参考资料:《国民政府军事工业研究》,王安中