1920年,河南光山县槐店乡万河村的一个普通农民家庭里,迎来了一个男孩的诞生。这个家庭并不富裕,父母文化水平也较为有限,生活的艰难使他们对未来充满了不确定。这个男孩注定与众不同。他在家里排行较小,身体瘦弱,父母为他取了个极为朴实的名字——“毛头”。这个名字也成了他13岁之前,家乡人对他的唯一称呼。

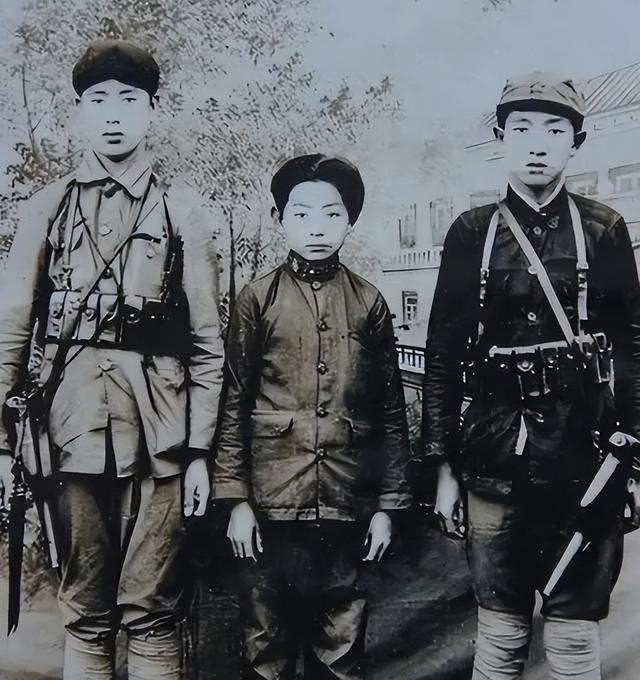

图片来源自网络

13岁那年,毛头怀着对祖国的忠诚与对革命理想的憧憬,毅然加入了红军。后来毛头的二叔在战斗中受了重伤,中了敌军的子弹。为了救治二叔,上级命令毛头将二叔送回家乡。一路上毛头肩负重任,心中惴惴不安。

在归程中,他迷失了方向,找不到与自己同行的队伍。长时间的奔波与饥饿,使毛头感到力不从心,差点在路边因体力不支而晕倒。高敬亭在这时恰巧遇见了他,看着这个年轻战士的疲惫与无助,高敬亭没有丝毫犹豫,将他带在了身边,细心照料。

高敬亭

从那时起,毛头便成为了高敬亭的勤务兵,时刻为他服务。高敬亭看到了毛头的忠诚和才智,对这个年轻人充满了信任。他为毛头起了一个新的名字——“海峰”。

此后的几年,海峰一直在高敬亭的身边。在敌后活动的游击战中,在日常的训练与管理中,高敬亭都亲自指导他,把更多的责任交给他。海峰深得高敬亭的器重,到了1938年,新四军的成立为海峰提供了更广阔的舞台。此时高敬亭已成为新四军第四支队的司令,海峰也不再是那个青涩的少年。经过多年的锤炼,他已经成长为一名警卫班长,肩负着更重要的职责。

万海峰

1937年当中华民族面临空前的生死存亡危机时,整个国家笼罩在战争的阴霾之中。为了应对日本帝国主义的侵略威胁,国共两党在这一历史关键时刻决定放下彼此间的分歧,携手合作,共同捍卫国家的尊严与领土完整。双方在民族大义面前,抛开了政见上的分歧,联手组建了抗日联军。为中华民族的抗战事业注入了新的动力。在这个波澜壮阔的历史背景下,新四军应运而生,成为抗日战争中的重要力量之一。万海峰原本服役的部队在战争形势的变化下被整编,随之调入了新四军。在新四军的队伍中,他开始了新的历练。

1939年,随着党内风气的变化,一场严肃的肃反运动在红军中掀起波澜。高敬亭不幸卷入其中,深陷风波之中。万海峰被派去皖南的军校深造。当时万海峰只是把它当作一次暂时的避风港和学习的机会,心中充满了对新知识的渴望。

万海峰

经过一年的深入学习和实践,万海峰顺利毕业,此时他仍然年轻,可他已经积累了相当的军事理论基础和指挥经验。毕业后他并没有返回原部队,被调往了江南地区,开始担任新四军的支队参谋。

1940年,组织经过慎重考量,决定将万海峰调到粟裕身边担任警卫员。万海峰得知这一消息时,内心激动又紧张。激动的是能够与这位英雄人物亲密接触,直接从他身边学习;紧张的是能够承担起如此重大的责任,确保粟裕的安全,同时也深知自己将面对更多的挑战。

图片来源自网络

作为粟裕的警卫员,他的责任远远超出了普通警卫的范畴。除了日常的安全保障,他还需要在近距离观察粟裕的作战指挥、战略布局和战术思维。他深知这是一个难得的学习机会,无时无刻不保持高度的专注与敏锐。他开始更加细致地记录粟裕的每一个指示,分析粟裕在复杂战场环境下的决策逻辑。渐渐地万海峰在个人能力上得到了锤炼,还积累了大量的实战经验和知识。

新四军在发展的过程中,暴露出了一些有待解决的问题。万海峰敏锐地察觉到了这些问题。他从大局出发认真思考如何提高部队的指挥效率和战斗力。他将自己对部队现状的观察和分析整理成一份详细的报告。

万海峰

这份报告分析了新四军在当前环境下面临的问题,提出了具体的改进建议。万海峰所提出的建议和分析,正好与粟裕的想法不谋而合。粟裕被这个年轻参谋的胆略和远见所打动,还对他的军事才能产生了浓厚的兴趣。

不久之后战局发生了新的变化。国民党苏鲁皖边区游击军副总指挥李长江,对抗日形势失去信心,选择背叛,转身投敌,成为伪军的一员。紧接着他带领伪军对苏中抗日根据地发动了进攻。为了震慑那些心怀叵测之人,粟裕决定采取果断的行动,狠狠打击李长江的伪军,以示警告。

万海峰

在决定如何部署反击时,粟裕做出了一项让许多人感到意外的决定——他决定将万海峰提拔为独立第七团二营的营长。许多人感到难以理解。毕竟万海峰年仅21岁,缺乏独立指挥部队的经验。他的资历尚浅,战功也不足以支撑如此重任,很多人私下里开始议论纷纷,质疑粟裕的选择是否过于仓促。

万海峰自己,也感到心中充满了忐忑。他知道这份重任来得突然,自己在军中的资历远不足以获得普遍认可。面对这一突如其来的变化,万海峰感到一种前所未有的压力。他曾多次找到粟裕,请求辞去这个职位,认为自己尚未准备好承担这么重的责任。粟裕只是轻轻拍了拍他的肩膀,笑着说道:“你能做的比你想的更多,不要让别人来定义你能走多远。

万海峰

这句鼓励给了万海峰巨大的信心。从那一刻起万海峰不再犹豫,不再顾虑那些质疑的声音。他知道自己不能辜负粟裕的信任,不能让那些质疑的人得到任何理由去怀疑他。他深吸一口气,开始全身心投入到训练与作战准备中。万海峰发誓,一定要以出色的表现来回击那些不相信他的人。

万海峰没有让粟裕失望。在担任营长后,他始终以高度的责任感和极其严谨的态度投入到每一场战斗中,通过战绩获得了更高的职位。他先后担任了副团长、团长等重要职务。

万海峰

尤其是在解放战争时期,他参与了著名的“苏中七战七捷”,以及涟水保卫战等多次关键战役。这些战斗艰苦,万海峰始终能根据战场情况迅速调整战略部署,带领部队迎难而上,屡次打出了漂亮的胜仗。最为人称道的,还是他在孟良崮战役中的表现。那时面对敌方的重重围困,万海峰凭借着卓越的指挥能力,带领部队迅速突破敌人防线,直插垛庄。在这一关键战役中,他的部队成功完成了任务,消灭了大量敌军,成为了消灭敌将张灵甫的“一把尖刀”。

在新中国成立后,万海峰并没有停止他为国家贡献的步伐。1950年代初,随着抗美援朝战争的爆发,万海峰再一次挺身而出,投入到这场关乎国家命运的战争中。万海峰提出了“游动炮群”的作战思路,成功指挥志愿军炮兵部队,以灵活机动的战术歼灭了大量美军有生力量。

万海峰

凭借着在抗美援朝战役中的卓越表现,万海峰赢得了战场上的胜利,也为自己争得了更高的荣誉。1955年,他被授予大校军衔。这一军衔的授予,是对万海峰个人军事才能的肯定,更是对他多年来为国家和人民奉献的辛勤努力与英勇事迹的崇高评价。

1988年,万海峰迎来了他军事生涯的又一个高峰——被授予上将军衔。这一荣誉是对他多年来为国家、为人民作出的卓越贡献的肯定,更是对他军事实力与领导才能的全面认可。回顾万海峰的一生,这一切成就的背后,离不开一个人——粟裕。

万海峰

“千里马常有,而伯乐不常有。”这一句话,恰如其分地描绘了粟裕对万海峰的影响。回想当年万海峰还只是一个年轻的营长,面临着无数的质疑和挑战。没人预料到,这个年轻的红军士兵,未来会在共和国的军事舞台上崭露头角,最终成为一位享有盛誉的上将。这一切正是粟裕在四十多年前的那次提拔所促成的。

47年后的今天,万海峰凭借着无数次的浴血奋战与卓越指挥,站在了共和国的最高军事荣誉台上。粟裕未曾预料到,这个曾经的“毛头”少年,竟在他的一手提拔下,成为了共和国的上将,如果粟裕当年没有慧眼识珠,万海峰的故事或许会是另一个未曾发生的传奇。

万海峰

万海峰自己也深知,这一切荣誉的背后,是粟裕当年的信任和培养。在粟裕的支持下,万海峰从一个普通士兵成长为指挥官,在不断的战争实践中积累了丰富的经验,并将其转化为对国家的贡献。每一次的晋升、每一次的战功,都是对粟裕慧眼识才的最好回报。

参考资料:将星陨落!最后一位中顾委委员、原成都军区政委万海峰逝世