当机器人成为养老伙伴,您会拥抱这种改变吗?

清晨的阳光洒进养老院,金属外壳的护理员正端着早餐穿梭在走廊。它们能精准记住每位老人的饮食禁忌,按时提醒吃药,甚至在外骨骼助力下搀扶老人稳稳行走。

这些曾经科幻电影里的场景,如今已悄然走进现实。面对银发浪潮,机器人正成为养老新帮手,但这份"钢铁柔情"真的能替代人间温暖吗?

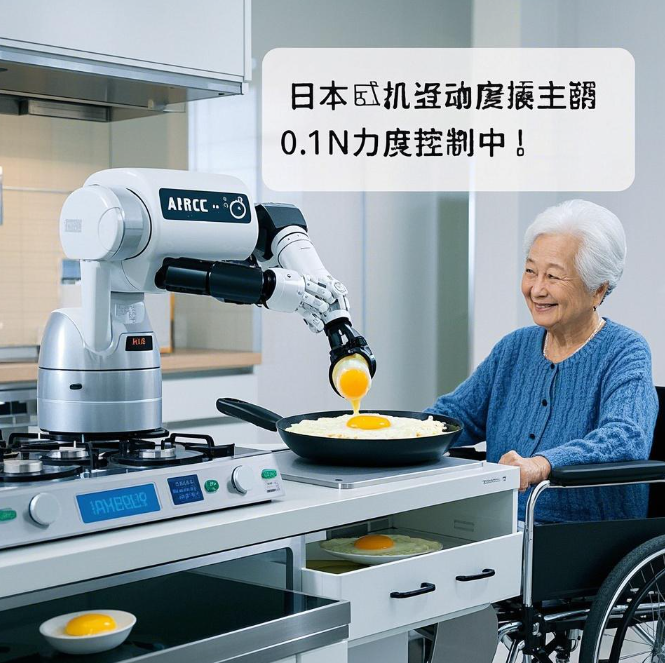

一、机器人的十八般武艺您见过会煎鸡蛋的机器人吗?日本科学家研发的AIREC机器人就是个中高手,它不仅能翻锅颠勺,还能帮老人翻身穿袜,力道控制得比专业护工更轻柔。

在杭州社区,机器狗"小西"每天准时给老人送药,遇到腿脚不便的还会陪着散步聊天。更神奇的是挪威的NEO Gamma机器人,它既会打扫房间,又能提醒老人"该给女儿打电话了",仿佛多了个贴心管家。

这些铁家伙确实有两把刷子。深圳养老院引进的"小五"机器人,身上装着180个感应器,老人摔倒时能稳稳扶起;华为研发的智能手环,24小时监测血压心跳,发现异常立刻通知家属。

美国有款会唠嗑的机器人,不仅能陪老人下棋讲笑话,还能讨论时事新闻,九成使用者说它赶走了寂寞。

二、冷冰冰的机器暖得了心吗?东京养老院发生过令人心酸的故事:老人对着能识别表情的机器人倾诉心事,子女们却因此探望次数越来越少。有位李阿姨念叨着想喝家乡的绿豆汤,机器人反复播放做菜视频,最后还是护工阿姨熬的那碗热汤解了乡愁。

日本调查显示,七成老人觉得"只有真人的眼神才让人安心",这提醒我们:机器能记住用药时间,却记不住妈妈熬汤的火候。

更让人担心的是安全隐患。上海有养老院发现,用了监测机器人后,很多老人洗澡更衣时变得拘谨。还有智能床垫被黑客入侵的案例,老人的健康数据成了不法分子的摇钱树。专家提醒,再聪明的机器也可能出错,就像去年有AI误判老人体征,差点耽误送医。

三、人机协作才是未来之道北京朝阳区试点的新模式让人眼前一亮:机器人承包送药保洁这些重复活,护工们腾出时间带老人做手工、聊家常。深圳更把护理机器人纳入医保,同时提高护工待遇,让科技与人情味并存。我国刚牵头制定的国际标准特别规定,所有养老机器人必须保留"紧急人工按钮",关键时刻还得靠人把关。

日本专家菅野教授说得实在,现在机器人顶多算个好帮手,真正复杂的护理还得靠人。就像烧菜机器人能掌握火候,但尝不出家的味道;外骨骼能助力行走,却代替不了儿女搀扶散步的温情。

站在养老方式变革的十字路口,我们不必非要在人和机器之间二选一。

杭州社区的王大爷说得好:"机器人提醒我按时吃药,护工小妹陪我拉二胡,这不就是最好的晚年生活吗?"或许理想的养老院,该有精准的智能监测,也有热乎的手工饺子;有不知疲倦的机械臂,也有听你唠叨的知心人。您觉得呢?