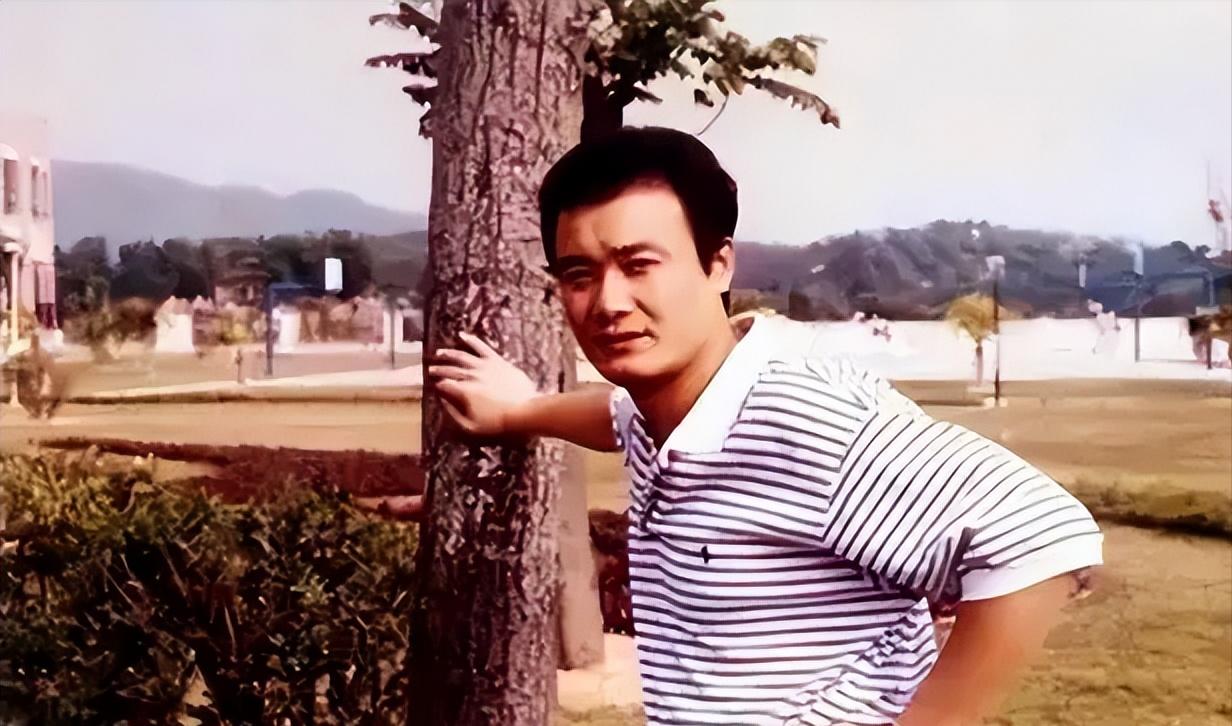

1989年寒冬的北京电影制片厂里,一个裹着湿透雨衣的青年冲进《渴望》剧组试镜棚。当浑身滴水的孙松摘下帽子时,导演鲁晓威眼睛一亮——这个狼狈不堪的身影,竟与剧本中优柔寡断的“王沪生”完美契合。谁都不曾想到,这个出身艺术世家却三度落榜的“学渣”,即将掀起中国电视剧史上最猛烈的观众情绪海啸。

在中央实验话剧院家属院长大的孙松,每日呼吸着剧本油墨与舞台松香。父亲孙庆荣执导的《寻访画儿韩》正在热拍时,母亲韩影刚结束《二子开店》的喜剧表演,带着满身笑料回家给儿女做炸酱面。

母亲韩影将餐桌改造成临时排练场,逐字纠正他的台词节奏;父亲默默收集各大院校招生简章,三年间用红笔圈出37个可报考专业。

1990年北京电影学院放榜日,这个被艺术滋养却曾被艺术拒之门外的青年,终于推开了命运的另一扇门。

《渴望》剧组那个暴雨天,不仅改变了中国电视剧的发展轨迹,更让孙松体验到何为“成也角色,败也角色”。他将知识分子在时代洪流中的懦弱与自私刻画得入木三分,以至观众将戏中情绪延伸至现实——菜市场大妈对他翻白眼,出租车司机故意绕路,连母亲韩影都接到观众投诉电话:“管管你家负心汉儿子!”

2005年管虎执导《生存之民工》时,孙松在建筑工地的铁皮房里住了两个月。他跟着河南工友老李学砌墙,双手磨出血泡又结成厚茧;凌晨四点蹲在马路牙子啃冷馒头,只为观察民工等活时的眼神。剧集播出时,曾有真实民工指着屏幕惊呼:“这不是上个月跟我们搬水泥的孙师傅吗?”

这种自虐式体验成就了“王家才”这个经典角色,也让他领悟到:真正的表演不是模仿,而是将灵魂注入角色的生命历程。此后《历史转折中的邓小平》《绝地枪王》等剧中,他时而是儒雅学者,时而是狠戾反派,用剧抛式演技撕碎了“王沪生”的标签。

1993年《血祭黄沙镇》试镜现场,新人演员侯继林错把孙松当作场务的乌龙,意外牵起两人缘分。当孙松带着这个迷糊姑娘回家吃饭时,韩影看着能把鱼香肉丝炒成焦炭的准儿媳,却欣慰发现儿子眼里有了光芒。

婚后孙松化身“便条丈夫”,厨房贴满“关火提醒”,门口挂着“钥匙备忘”,用最朴实的浪漫守护着爱情。这位昔日的“国民渣男”,用三十载婚姻证明了:戏里的负心薄幸,终究敌不过戏外的岁月情深。