某个阳光明媚的下午,在一座古老的寺庙前,游客们聚集在一起。

有人对着导游提出了一个问题:“为什么古代那么多王朝会花心思去管理宗教?

他们不是应该专注于打仗和收税吗?

”这个问题似乎让不少人思考了一下,而导游的回答却耐人寻味:“其实,从秦汉到明清,每个王朝的宗教管理都有一套自己的规矩,就像有一本看不见的账簿在暗中运行。”

初期设立:秦汉时期的宗教管理机构秦汉时期,宗教管理的轮廓开始浮现。

秦朝统一中国后,设立了太卜官和奉常官,管理占卜和宗庙礼仪。

汉朝则继续这种制度,太常成为负责组织和协调宗教活动的核心。

可以说,这个阶段为之后的宗教管理建立了基础框架。

试想一下,在一个热闹非凡的市集,个头不高的太常官员正忙着布置祭祀现场。

他需要确保每个神灵和祖先都被恰当地供奉,不仅为了祭祀的神圣,还为了怕天降灾祸。

百姓的信仰和王朝的命运仿佛被一根无形的线牵在一起,太常的职责就显得异常重要。

佛教兴起:魏晋南北朝至隋唐的宗教变化而到了魏晋南北朝时期,佛教传入中国,宗教事务有了新的变化。

那时社会动荡不安,佛教迅速传播。

北魏曾设立过“监福曹”来专门管理佛教事务,显示出对宗教管理的细化。

想象一下一个北魏小村子,村中到处是佛寺,僧人讲经声此起彼伏。

村里的大户人家可能刚为刚出生的婴儿举办了一场佛教仪式,期盼得到保佑。

人们对佛教的信任,无疑为当时的社会带来了某种宁静。

国策的调整也许没法看到即刻成效,但层层宽松是能让百姓在乱世中看到稳定的希望。

唐代,宗教管理更为复杂,礼部尚书下有祠部郎中等官员,负责全国寺庙的管理工作。

迫于管理需求,每个寺庙设置如下座、寺主、都维那等角色,担起管理职责。

唐高宗时期,翻经院的设立更是促进了佛经的传播。

宋元时期,不仅佛教,道教同样受到关注。

宋朝的道教与佛教事务由严密的系统进行管理。

鸿胪寺负责道教,设有不同机构如中太一宫、建隆观,有条不紊地管理宗教活动。

元朝更是形成了多宗教管理体系,道教、佛教、伊斯兰教和基督教各有专门机构负责。

这种深度管理不免让人怀疑,是因为信仰需要,还是政治需求?

试想一个元代的城市,市中心的寺庙与教堂并存,傍晚的钟声与晚上诵经彼此交织,却总有那么一个罅隙,是执政者所掌控的。

不同信仰之间的口碑管理,意味着独特的社会平衡;信仰的差异性由制度调和,无声间也许还带了一丝仁政的智慧。

法律化进程:明清时期宗教管理的深化明清时期,宗教管理进入一个新的高度,宗教事务愈加专业化,且法律化成为趋势。

在中央设立僧录司、道录司,负责全国僧道的管理,而地方设有府僧纲司等负责各地宗教事务。

这些机构无论是尽职认真,还是苛刻繁重,都让人看到了一个庞大的系统在幕后运作。

明清时代的僧人,不仅需要虔诚的信仰,还需要通过考试。

无不合格者,将无法取得合法的宗教身份。

这些改变令整个社会在宗教与政治之间找到了一个微妙的平衡。

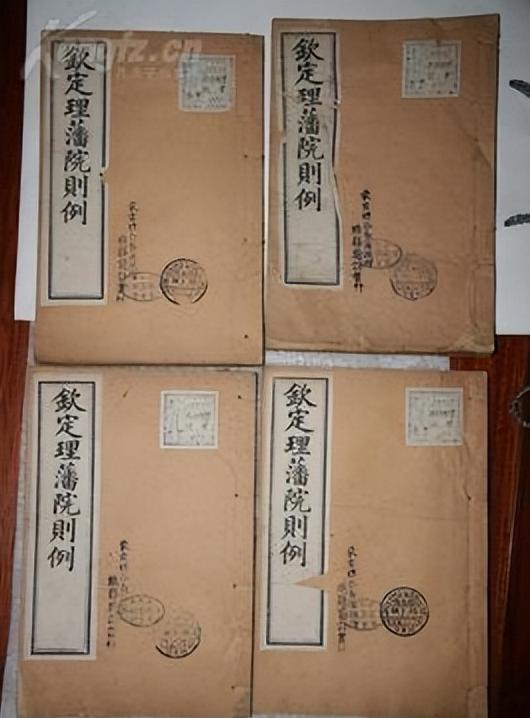

清朝更是制定了《理藩院则例》,对喇嘛事务进行了全面规定,标志着管理的法律化和制度化达到了新的境界。

此时的宗教事务,不再是野蛮生长,而是被纳入制度框架,维护国家稳定与和谐。

在这些制度中,我们仿佛能看到一个个数字的累积。

数字不仅是僧人数量的限制,更是社会发展的见证。

透过这些管理,我们能够看到古代统治者如何在权力与信仰间勉力寻求平衡,为的正是一个和平和谐。

结尾时,让我想到了现代社会。

我们不免要问:在当今这个信息化、全球化的时代,宗教管理是否还能像古代那样,借着制度条条框框来维持稳定?

历史中的这些“数字”又能给我们今天的社会管理带来什么样的启示呢?

也许,正如那位导游所言,宗教管理的背后,其实是一种文化力量的牵引,它不光关乎权力,更关乎一种无形的精神引导力。