今天跟大家聊点最近琢磨出来的东西。

起因很简单,就是在自己练拳时,

还有看师父练拳的时候,抓住了一点灵机。

这点灵机,是从感受自己身体内部那种“筋骨之力线”开始的。

就是内家拳里讲究的结构支撑之劲路,

只不过这种劲是动起来的,不是静止的。

现在运动学里讲究动力链,

也就是劲路的传导像一条无形的线,

贯穿全身。

它有方向,有韧性,有支撑,也有流动。

奇妙的是,当我把这种身体内部的“力线感”往外延伸,

去琢磨其他艺术形式时,发现都能说得通!

这种感觉特别有意思。

我们平时形容艺术,会用很多词:

看书法,会说“笔走龙蛇”,那是线条的飞动之美;

看舞蹈,会说“身姿婀娜”,那是身体勾勒的曲线之美;

看拳术,会说“劲力浑厚”,那是力量传递形成的势能线;

看绘画,会说“笔墨精妙”,那是线条勾勒出的气韵与骨架。

这些形容词背后,其实都藏着线条的韵律与节奏之美。

而这,恰恰触及了中国传统艺术一个非常核心的理念:

“取象”,也就是透过表象,

抓住事物的“骨”(结构、支撑)与“髓”(精神、气韵)。

为什么取象难,因为大家都被外面包裹着的肉迷惑了,

看不清里面的骨。

今天,就顺着这点刚悟出的“筋骨之力线”,

跟大家一起捋一捋,

线条是如何成为贯穿中国传统艺术的“筋骨”的。

我的灵感始于拳术,那就先从身体说起。

武术,尤其是内家拳,极其讲究“身法”。

站桩时,要求“虚领顶劲、含胸拔背、沉肩坠肘、松腰坐胯”,

这每一个要领,都是在调整身体的结构,

让内在的“力线”得以贯通、顺畅。

为什么猫科动物捕猎时的身姿那么矫健灵活,

就是因为贯穿整个身体的脊椎这条大龙带着四肢太活了。

学拳无非就是回归爬行时以脊椎带全身的身法。

以龙(脊椎)虎(胯)二劲为基准,

以阴面劲(体内侧)带动阳面劲(体外侧)收缩扩展为约束,

经过腿、腰、脊、肩、肘、手等的开发,

层层传递,让力在其中传递的过程低损耗,

也就是让一条充满弹性和力量的“筋骨线”充分的在体内运行、爆发,

这才是内家拳之所以称为内家的原因。

舞蹈也是如此。

我看抖音上专门有一个恢复古典中国舞的小伙子,

每个动作的造型摆出来都非常好看。

而这“身姿婀娜”的背后,

是舞者对身体线条极致的控制与运用。

古典舞中的“拧、倾、圆、曲”,

每一个动作都是身体在空间中画出优美的弧线。

水袖的挥洒,是手臂线条的无限延伸;

腰肢的款摆,也是躯干线条的柔韧表达。

这些线条,从塑造视觉上的美感,传递到了情绪与意境的渲染,

这是为什么称为“韵味”十足,

因为开发出了身体艺术的“髓”———线条的动态张力。

所以无论是拳术的刚猛或内敛,

还是舞蹈的飘逸或沉静,都是以身体为媒介,

通过对“筋骨之力线”的把握,

去“取”动静之“象”,

得其“骨”架,传其神“髓”。

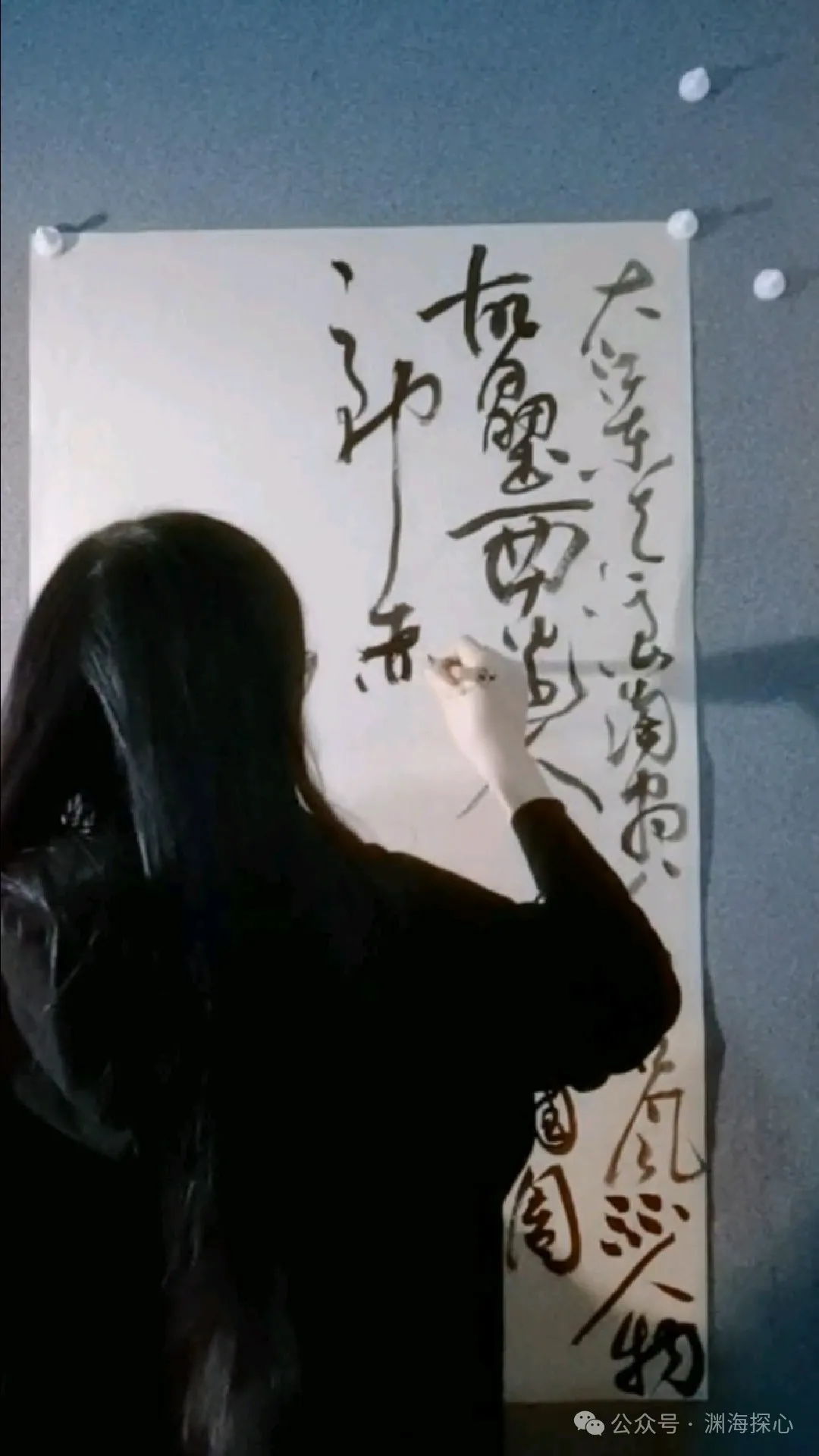

那么从身体的律动回到纸上的乾坤。

书法,就更为直接了,它本身被誉为“线条的艺术”。

但是它的线条更加深刻的揭示了筋骨之劲。

唐朝楷书大家颜筋柳骨,也是用筋骨来形容他们的字。

而“笔走龙蛇”,

形容的正是书法筋骨线条的生命力与动感。

每一笔画,都不是孤立的,而是气脉相连、顾盼生姿。

王羲之《兰亭序》的行气贯通,

颜真卿《祭侄文稿》的情感奔涌,

都是通过线条的粗细、疾徐、顿挫、转折来体现的。

书法讲究“用笔”,

这与拳术的“用劲”异曲同工。

提按顿挫,如同身体的发力与蓄势;

中锋行笔,如同拳架的中正与贯通。

好的书法,线条是有“筋骨”的——既有支撑结构的“骨”,

又有连接转承、富有弹性的“筋”。

这“筋骨”,不仅仅是视觉上的力感,

更是书家内在精神、学养、气息的凝聚。

所谓“力透纸背”,不仅是墨色,

更是那股无形的“气”与“劲”,

是线条所承载的生命“髓”。

通过对汉字线条的经营,

书法家“取”文字结体之“象”,塑其风“骨”,注其神“髓”。

所以,我以前不理解到这一层的时候,

曾经对一些说书法通拳法的言论嗤之以鼻,

因为书法就是书法,拳法就是拳法,

术业有专攻,这些恐怕都是为了宣传的噱头。

但直到真悟透了这一层关系,

以前那么不直观的气势、雄浑、工整、险绝等等词语,

突然冲破了两种学问的壁垒,

找出了它们直观的表述,

那就是筋骨线条在不同载体上分化了的表达方式。

实际上是非常直观。

而到了这里,

我联想起了明末著名画家石涛的画论,

以为我特地看完了他的《苦瓜和尚语录》

苦瓜和尚石涛在他的画论中提出“一画论”,

认为“一画”是万物之本源。

这“一画”,落实到画面上,

最直接的体现就是线条。

中国画讲究“骨法用笔”,

这直接点明了线条在造型中的核心地位——如同骨骼支撑起血肉。

无论是山水画中勾勒山石的皴法线条,

还是人物画中描绘衣褶的铁线描、兰叶描,

线条不仅界定形状,

更重要的是传达质感、体积感和内在的精神气度。

你看八大山人的画,寥寥数笔,鸟儿的孤傲,鱼儿的倔强,跃然纸上。

这绝非简单的外形模仿,而是画家通过对物象精神的深刻洞察,

以最精炼、最具表现力的线条,

“取”其神“象”,抓住那内在的“风骨”与不屈的“精髓”。

山水画中的线条,更是承载着宇宙的节奏与气脉。

一条线,可以是山脊的挺拔(骨),

也可以是云气的流动(髓);

可以是树木的苍劲(骨),

也可以是流水的绵延(髓)。

这“笔墨精妙”的背后,

正是画家运用线条“取象”,

提炼事物“筋骨”,

并赋予其生命神韵的高超能力。

实际上不仅仅是中国画,

即是是西方绘画的速写,

也是线条的艺术,

只不过铅笔和碳笔这些硬笔少了毛笔的一些弹性律动。

从拳术舞蹈的身体筋骨力线,到书法绘画的笔墨线条,

我们看到,“线条”在中国传统艺术中,扮演着一个极其重要且共通的角色。

它不仅仅是形式的构成要素,

更是承载“气”、“劲”、“神”、“韵”的媒介,

是艺术家“取象”的关键手段,

因为,这是直接把握事物本质(骨)与精神(髓)的必经途径。

而“筋骨之力线”的顿悟,

也让我直接打开了具象与抽象之间表达的桥梁。

从一画论来理解,

它简单,却又蕴含无穷;

它基础,却又直抵核心。

或许,下一次我们再欣赏书法、观看舞蹈、品味画作,

甚至是在运动伸展时,

都可以试着去感受那流淌其中的“线条”。