在那场战斗开始前,局势已经相当紧张。

日本在一战后,在中国的扩张受到欧美列强的制约,但他们并没有放弃控制中国的野心。

1937年,卢沟桥事变爆发,日本全面侵华。

这时,中国政府决定采取先发制人的战略,不能被动挨打,于是在上海发动了战略性防御战役——淞沪会战。

这场战役打响时,可谓千钧一发。

日本的侵略野心昭然若揭,而中国则是在备受内忧外患的压力下做最后的挣扎。

总之,淞沪会战是时局所迫,也是中日双方势必一战的结果。

吴老先生的讲述,仿佛让人回到了那个动荡的年代。

战役中的兵力对比与关键战斗

淞沪会战的规模非常庞大。

日军投入了9个师团约22万人,而中国军队则投入了73个师约70余万人。

80多万人的交锋,意味着每一场小规模冲突都是惊心动魄的生死较量。

吴老先生讲到,这场战斗过程中,日本凭借先进的武器和精良的训练,对中国军队造成了极大的威胁。

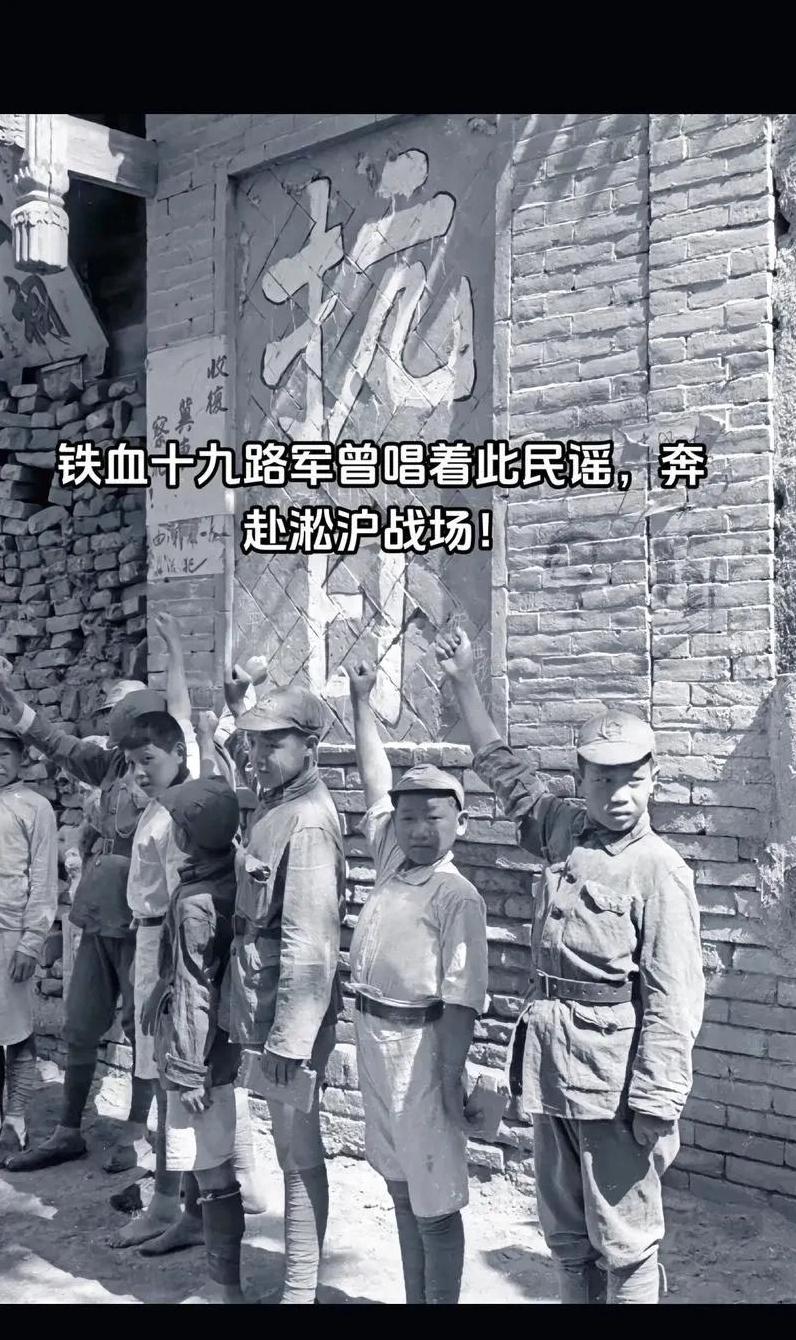

但中国军队则在装备落后、训练不足的情况下展现出无比顽强的抵抗精神和爱国情怀。

他们凭着满腔的热血,在前线拼死抗敌。

战士们用生命和鲜血筑起了一道道防线,谢家福战斗、南京路战役等战斗至今都在他脑海中清晰如昨。

“你知道吗?”吴老先生声音显得有些哽咽,“日军在那里伤亡了约9万余人,而我们中国军队的伤亡则高达25万余人。”他顿了一下,眼神中闪现出一种复杂的情感。

这些数字背后,是无数家庭的破碎和无尽的牺牲。

战略意义及其对后续战争的影响淞沪会战的战略意义在于,它逼迫日军在短时间内调整了进攻方向,推迟了其“三个月灭亡中国”的计划。

战役初期,日军企图速战速决,以迅速占领上海威胁南京,从而实现彻底控制中国的野心。

这是一场残酷的持久战。

你可以想象战场上那样的场景:战士们在泥泞中的铁血奋战,枪炮声震耳欲聋,他们的精神却坚定不移。

淞沪会战的胜利不仅仅是战场的胜利,更像是中华民族不屈精神的一次验证。

由于日军不得不重新调整战略部署,从华北转向华东,这一调整延缓了他们实现灭亡中国的进程。

淞沪会战的胜利,尽管付出了惨重的代价,却为后续的抗战赢得了宝贵时间。

中国军队利用这个时机进行了战略调整和兵力部署,强化了战斗力,也为其他抗战阵地争取了重要的时间和空间。

吴老先生语重心长地说:“淞沪会战,不只是战斗和死亡,更激发了全国人民的抗战热忱和民族自豪感。”这一点,与其说是结果,不如说它是淞沪会战被铭记的重要理由。

每一个普通人,每一颗抗战的心,组成了中华民族的坚定防线。

街头巷尾,有老人给孩子们讲述那段历史,热血青年立志保卫祖国,甚至平凡的家庭主妇也在后方尽力支援前线。

一场战役,不仅仅改变了战场的局势,更让中国人民看到了希望和可能。

吴老先生的话,仿佛是那个年代无数中国人的心声。

淞沪会战,让世人看到中国的坚强,看到了中国军队不可屈服的精神。

这种精神,不仅仅帮助中国在那段黑暗中挺立,也让后来者不断从中汲取力量,直到最终赢得胜利。

吴老先生的话结束了,但那段历史不会被忘却。

无论是对国家的热爱,还是对抗战精神的传承,淞沪会战让人们明白,只有团结、坚韧和不屈的精神,才能真正抵御外敌,捍卫我们的家园。

它不仅仅是历史的一个片段,更是中华民族精神的一部分,永远铭刻在每一个中华儿女的心中。

通过淞沪会战的故事,我们不仅看到了那段血火交织的历史,更看到了中华民族的精神力量和坚韧不拔的毅力。

这种精神,是我们每一个人都应当铭记并传承的。

让我们在历史的回忆中,找到前行的力量,继续走向更加美好的未来。