2025年4月9日,长春电影制片厂发布讣告,著名表演艺术家叶琳琅因病于4月8日23时56分在长春逝世,享年93岁。这位塑造过众多经典银幕形象的老戏骨,用六十年光影人生书写了中国电影史的独特篇章。其告别仪式定于4月10日9时10分在长春市殡仪馆举行,众多影迷将在此送别这位跨越半个世纪的表演艺术家。

1950年的秋天,南京明德女子教会学校的优等生叶琳琅,毅然放弃金陵女子大学外语系的录取机会,带着行囊北上考入中央电影局表演艺术研究所(今北京电影学院),成为新中国首批接受系统化表演教育的艺术生。档案记载,她在校期间主科成绩始终位列前三,尤以"角色心理分析"课程见长,这份学术积淀为后来的银幕创作埋下伏笔。1956年的《虎穴追踪》成为其艺术生涯转折点。

剧组场记本里详细记载:24岁的叶琳琅为塑造女特务资丽萍,连续三十天穿着高跟鞋在排练场行走,直至脚踝肿胀仍坚持调整旗袍开衩高度。"特务的优雅必须包裹着危险,就像涂着毒药的玫瑰"——她在表演笔记中的这句话,成为后来反特片演员的必修课。次年《铁道卫士》拍摄时,她在零下30度的严寒中完成火车顶搏斗戏,冻僵的手指在特写镜头里依然精准传递出王曼丽的阴鸷,这场戏被电影学院列为"微表情控制"教学案例。

2008年新版《红楼梦》选角会上,76岁的叶琳琅拄拐走进试镜间的场景至今为人称道。制片人回忆,当老人用略带南京口音的方言念出"瘦死的骆驼比马大"时,监控室里突然爆发的掌声提前锁定了刘姥姥人选。化妆师保存的工作日志显示,为呈现"乡野村妪"的质朴感,她主动要求将定妆用的金钗换成竹筷,这种艺术自觉令剧组年轻演员深受震撼。

这种角色跨度背后,是持续六十年的表演探索。长影厂资料馆里保存着叶琳琅的82本角色笔记,从《艳阳天》里的农村妇女到《城市假面舞会》中的都市白领,每个角色都标注着方言特点、步态特征乃至呼吸节奏。"没有小角色,只有小演员"的座右铭,被她用钢笔重重地写在1953年的首本笔记扉页。

在长影厂老同事的记忆里,叶琳琅与导演丈夫张辉的"镜像对戏法"堪称传奇。拍摄《不该发生的故事》期间,夫妻俩发明独特排练方式:她在镜头前表演时,张辉会在监视器后同步做出表情引导。这种默契延伸到生活——邻居们常见这对银发夫妻在晨练时即兴表演,银杏树下的一招一式都是流动的表演课。

2011年荣获金凤凰奖评委会特别荣誉奖时,叶琳琅的获奖感言令全场动容:"感谢那些'可恨'的角色,它们让我读懂人性的复杂。"这种艺术认知,源自她对话剧《霓虹灯下的哨兵》中女特务曲曼丽的塑造经历。当时为体验角色,她连续三个月每天到上海外滩观察交际花的举止,这份田野调查笔记后来成为表演系教材。

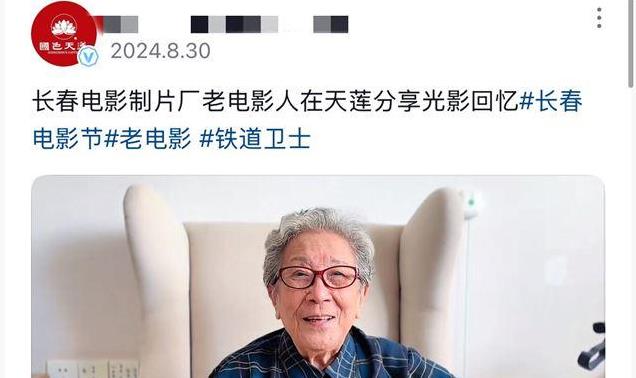

退休后的叶琳琅依然保持着对表演的赤诚。长影厂演员剧团团长透露,直到2024年8月最后一次公开露面,93岁高龄的她仍坚持每周参加剧本研讨会。当被问及如何保持艺术青春时,老人抚摸着1956年的《虎穴追踪》剧照说:"演员就像匠人,要永远对角色怀有敬畏。"

在长春电影制片厂陈列室里,叶琳琅的演出服与工作笔记构成独特风景线。那件《铁道卫士》中的呢子大衣领口处,至今可见当年搏斗戏留下的褶皱;《红楼梦》刘姥姥的粗布袄上,针脚里还藏着稻谷碎屑。这些细节无声诉说着一个真理:真正的艺术生命力,从来不会被时光湮没。

当送别的人群手执白山茶走向告别厅时,春城的天空飘起细雨。这让人想起《虎穴追踪》的经典台词:"有些消失不是终结,而是另一种存在方式的开始。"叶琳琅塑造的荧幕形象,注定将在光影长河中永远鲜活着。