今天挺感慨的,想聊聊我国的可重复使用火箭,解释一下我国在这个领域落后于美国一家民营公司的原因。文章最后给大家讲了一个2013年的真实故事,原因就在那里。

1月19日16时00分,酒泉卫星发射中心迎来新玩家,蓝箭航天自主研发的朱雀三号VTVL-1(Vertical Takeoff Vertical Landing)可重复使用垂直起降回收验证火箭点火升空。

这次的验证火箭是朱雀三号大型液氧甲烷运载火箭的一子级。它个子不算大,“身高”18.3米,腰围“3.35”米,还有四条“腿”。

凭借这四条腿,VTVL-1号经过近60s、350米的飞行,稳稳地落在指定区域。通过这次试验,技术人员主要验证了该型火箭在低空低速状态下的火箭回收能力。

这次试验的成功将为接下来10公里级高度的飞行测试打下基础。这虽然不是中国航天企业进行的第一次火箭回收试验,却是起飞重量最大的一次火箭回收试验。可见,这次“蚱蜢跳”可谓诚意满满。

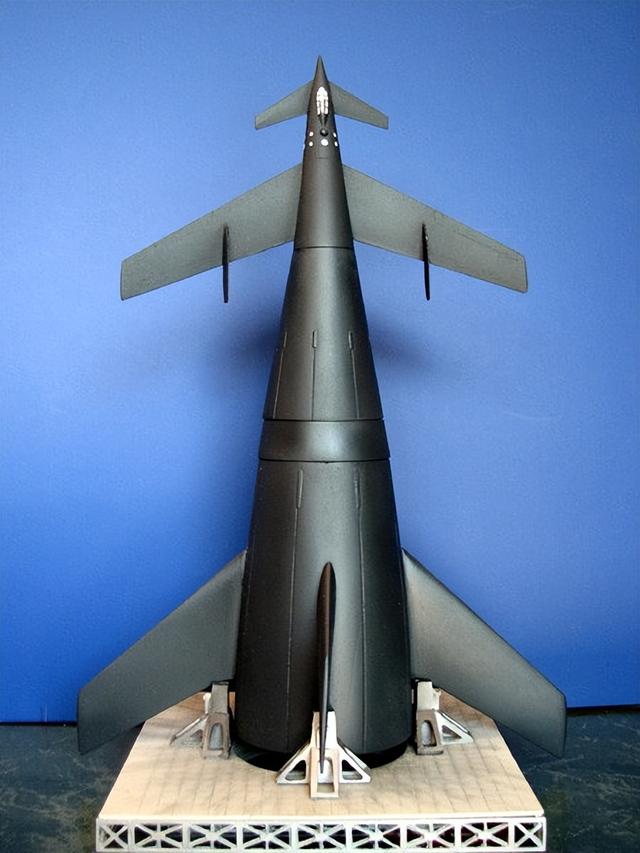

他山之玉,前人野望可回收火箭一直是航天从业人员追求的梦想。早在上世纪50年代初,火箭专家冯布劳恩就提出了渡轮火箭(Ferry Rocket)。

啊,这大翅膀!

啊,这令人密恐的并列发动机!

冯布劳恩算是把航天飞机和N1火箭的buff叠满了。

要知道直到1957年苏联才把人类第一颗人造卫星送上太空。在这之前人类就在打可复用火箭的主意了。

无独有偶,我国航天奠基人钱学森在他《星际航行概论》这本书里也展现了对可回收火箭的关注。他在书中写到“我们应该想办法把空的运载火箭收回来,多次使用”。

钱老名著《星际航行概论》对可回收火箭的期盼

人类对可复用火箭的怨念可不止停留在脑洞上。美国人和苏联人都在不同时期折腾过可复用火箭的方案。但是,考虑到冷战那个追求“更大更粗更重”的时代, 这些方案无一例外的都凉了。

在后冷战时期,虽然一直有人在探索可复用火箭的使用。但是始终被三个问题困扰:

1.怎么把一个长细比10以上的大家伙稳稳的落下来。

人类在后冷战时期,实现了不同类型的着陆器在太阳系内行星上的软着陆。但是,相比火箭这种棍子形状(长细比大,一般大于10)的物体,着陆器的三维尺寸更像个方块。

大家可以试试同时抛铅笔和橡皮,看看谁更容易立得稳。

这就对控制技术提出了极高的要求。就像在计算机电传飞控出现之前,鸭式布局的战斗机根本无法驾驭一样,在飞控软硬件足够强大之前,控制火箭垂直降落也几乎不可能。

飞控技术是无人机和可重复火箭的核心之一

2.怎么保障回收的收益大于成本。

在工程上,一个技术可行之后,永恒的话题就是技术带来的收益和成本关系。

如果不能带来大于成本的收益,那么这个技术被采用的几率就很小。

3.怎么平衡最小推力和最大推力

火箭是个运载平台要想运力大,那就得最大推力大。但是,火箭最大推力增大后,最小推力也会增加。如果火箭的最小推力不够小的话,就只会把火箭越推越高,而不能回收。

所以,如果没有出色的节流能力(即最低输出推力占最大推力的百分比),可复用火箭也只能是镜中花水中月。

我国登月飞船模型

综上,一款可复用火箭的成功,不单单要有合适的火箭、合适的动力,也需要计算机的发展,还得金主们都有一颗强大的心(随时炸给你看)。

龟鹰大战,猎鹰狂飙最早研究折腾可复用火箭的,其实并不是马斯克。

在几十年的兜兜转转里,麦道折腾过DC-X,蓝色起源折腾过“新谢泼德”火箭。其中蓝色起源公司算是走得比较远的。

航展上的新谢泼德火箭,看那标志性的蚱蜢腿

蓝色起源是亚马逊创始人贝索斯在2000年创办的,2015年起,蓝色起源开始打造自己的运载火箭。同年,第二枚新谢泼德火箭实现了垂直降落。

2016年起,新谢泼德火箭迎来多次试飞。证明了第二枚新谢泼德火箭可重复使用。

2021年,新谢泼德实现了载人飞行,把人送上了卡门线。

2022年因为火箭发射失败,蓝色起源被叫停后续发射计划。

实现了“十二次发射十一次成功”的贝索斯在可复用火箭上的成就不能说不高。

猎鹰9和新谢泼德火箭对比

如果没有那个人,贝索斯的成就足够耀眼。

和讲究稳定的贝索斯比起来,马斯克在可复用火箭问题上的态度就显得“暴躁”许多。

在蓝色起源实现火箭回收的一个月后,马斯克的SpaceX在2015年12月也实现了猎鹰9号一级火箭的轨道发射陆地回收。

2015年12月22日发射ORBCOMM-2,编号为B1019的猎鹰9号

在那之前的2010到2013年之间,猎鹰9号的1.0版本和1.1版本共进行了20次的发射,最终确定了猎鹰9号全推力版本。

实现了完全可回收的马斯克没有像贝索斯一样求稳,而是在接下的时间里先后进行了猎鹰9号全推力版本的25次发射。这25次发射中,16次成功着陆。

紧接着,他又开发出了猎鹰9号4.0和5.0两个版本。

在2020~2023年,猎鹰9号系列发射次数、发射载荷超过了全球一半,以一己之力超过了中美俄英法的火箭们。

2023年按火箭发射数量排名的世界航天发射记录

不停追赶,道阻且长

猎鹰系列火箭的成功极大地刺激全世界航天企业。我国也在可复用火箭上开始了追踪。

2019年间,翎客航天进行了大量火箭垂直起降试验,成为国内最早实现火箭垂直着陆的公司。但当时他们最大飞行高度只有300米。

翎客航天RLV-T5火箭的垂直起降试验

2022年间,深蓝航天实现了公里级的垂直起飞及着陆实验。

深蓝航天“星云-M”火箭

2023年年底,星际荣耀实现了液体火箭全尺寸一子级的回收试验。

2023-11-2,星际荣耀“双曲线-2Y”垂直起落试验

可见,我国在可复用火箭的探索上已经从单纯的技术验证扩展的型号验证了。

有些人会问为什么我国在可复用火箭上,差美国人这么远?

首先,可复用火箭的燃料需要无毒的。

我国长征2号、3号、4号系列火箭采用的燃料都是“四氧化二氮+偏二甲肼”的组合,这两种燃料都有剧毒不利于火箭回收。只到2016年,我国航天火箭才开始告别毒发。但此时蓝色起源和SpaceX都已经完成首发垂直着陆火箭的发射。

红色烟雾是“毒发”的特征

其次,我国有优先级更高的火箭研制任务。

相对于可复用火箭,进入21世纪后,我国更缺乏大推力火箭。因此以长征5号为代表的大推力火箭明显有限等级更高。现在长征5号、长征6号、长征7号都已经进入当打之年。这才有精力来研究可复用火箭。

最后,近些年来我国缺乏适合的可复用的成熟火箭。

前面说过可复用火箭需要火箭发动机和箭体恰好平衡。

一方面,猎鹰9的梅林型发动机经过了7年成熟飞行的考验,已经是一款成熟的火箭发动机。而猎鹰9型3.66m箭体,也已经经过了6年的考验。

猎鹰9系列火箭是基于成熟动力和成熟箭体上进行的回收功能增加。

另一方面,梅林发动机强大的节流能力使得其能有效的支撑猎鹰9系列火箭的垂直回收。

而目前我国的成熟火箭发动机是YF100和成熟的火箭箭体是3.35M,但是这个组合没办法直接做回收验证, 因此我们的可复用火箭还要等一等。

以上三点只是技术原因。

但我还想补充一点,虽然我们在这条赛道上落后,但其实你有没有想过,这根本不是落后的问题。

2013年我去北京密云参加未来飞行器设计大赛的时候,我们西工大和北航、南航的同学们一起,对未来航空航天技术做了一次论辩。赛后,评委当中有一位美国航空专家点评,说我们讲的都很好,但是过于侧重军事了,“这样不好”。

我很清楚记得这位美国专家的“真诚”提问:为什么中国学生不能多搞搞民用航空航天呢?

我当时很愤怒,1999年我们大使馆被你们炸,2001年我们的战斗机被你们撞下来,我们当时没有自己的空间站,想加入国际空间站你们也不让。我们中国人刚刚过上小康生活才没几年,就面临你们的资本收割压榨。

所以,请问是我们过于侧重军用吗?是我们不想侧重民用吗?

如果没有先把军事技术上的短板弥补好,你们会给我们时间和空间,让我们去发展民用吗?

我国空间站航天员出舱

可惜当时我没有机会再拿起话筒反驳那位美国专家,但我心里一直记得这件事。

我当然知道民用技术很重要,但我可以这么说,如果没有先搞出歼-20,我们后面也搞不出麒麟芯片。如果保证不了生存,拿什么去求发展?

这十年来,我总看到一些评论,质疑我们抄袭,质疑我们只会跟在别人后面,质疑我们不会搞创新。我们创新的地方,他们又说“搞这些有什么用,不如搞好民生”。其实这些言论都是以偏概全,为了抹黑而已。

可笑的是,歼-20服役之后,网上的抹黑言论就少了很多。我估计,等到咱们电磁航母再服役个几条,等到月球基地建好了,等到可控核聚变搞出来了,这种言论就灭绝了。

所以,如果国家队不先搞出神舟飞船和空间站,先搞出北斗导航,先解决中国人在太空的生存问题,我们也不可能有现在的宽松条件,允许民营航天百花齐放,突破可复用火箭的短板。

我们是落后,但是那又怎么样,我们近代史就是一部落后于西方的历史,但是我们一直在追赶,在超越。回到文章标题,为什么落后?还用再回答吗?

现在,轮到可重复使用火箭这个板块了。工业皇冠上的明珠,还剩几颗?

历史告诉我们,只要我们下决心做的事,最终都能达到我们想要的成果。

这只从酒泉起跳的铁蚱蜢,也将拉开中国人进入可复用火箭的大幕。