2010年12月,一场因违规登山引发的救援悲剧将正在上大学的18名高材生推上舆论的风口浪尖。

24岁的民警张宁海为营救被困学生坠崖牺牲,而获救者的冷漠态度与校方的沉默彻底点燃了公众的怒火被称为“十八驴”。

这场风波暴露了高学历群体中部分人的道德缺失,让人不禁思考教育的本质是什么,为什么仗义每多狗屠辈,负心多为读书人。

事件回顾:一场由“冒险”引发的悲剧

2010年,有18名大学生突发奇想,和校友组成的驴友探险队,为了追求所谓的“青春意义”,偷偷潜入了黄山未开发区域,想要来一场探险之旅。

但由于缺乏经验,他们盲目自信,只携带GPS、地图这样的简陋设备,却试图挑战专业户外线路,最终因为GPS意外损坏、天气突变而迷路。

尽管队伍中有人具备测绘专业背景,但他们整体缺乏系统性户外训练,最终陷入绝境,但好在他们还没有完全失联其中一人联系到了自己的家属,很快警方就接到了家属的求救电话。

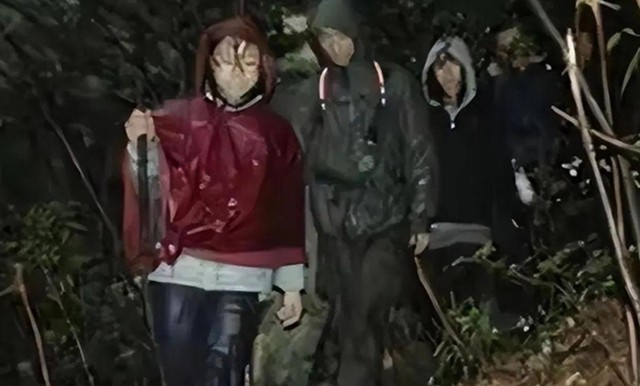

当天晚上,黄山市连夜调集了200多名救援人员进山搜救,一直到凌晨三点多,救援队才找到被困学生,但当时的情况并不乐观,天空下着雨,稍有不慎就可能跌落山崖。

但因为长时间的寒冷和饥饿,这18名学生要求立即下山,救援队伍只能在雨夜中冒险撤离,为了给18驴中的一个女生让路,年仅24岁的民警张宁海在探路时不慎坠崖身亡。

这名年轻民警临终前最后一句话是:“你们跟着我走,我为大家照路”,然而民警的牺牲没能点燃这十八人的良心,他们甚至做出了更多更过分的举动。

这些获救学生被曝在救援现场争抢食物,把包子吃的一干二净,完全不顾找寻了他们一整夜的救援人员,并且他们对媒体采访十分不耐烦,甚至有人称“警察牺牲是职责所在”,试图推卸责任。

张宁海的追悼会上仅2名学生代表出席,多数人玩起了失联,更令人心寒的是,张宁海父母提出“想见见儿子救下的人”时遭拒。

一时间,十八驴事件引发了公众愤怒,网友怒斥高学历不等于高德行。事件迅速演变为对“精致利己主义者”的声讨。

网友痛斥学生“冷血”,将其称为“十八驴”,认为他们享受了社会资源却毫无感恩之心,媒体更是披露复旦校内论坛的重点竟然是讨论“如何公关控评”,让人心寒。

更让人瞠目结舌的是,媒体披露大学校内论坛竟在讨论 “如何公关控评”,这一行为被批得体无完肤,“官腔十足”“高校沦为官僚温床” 等批评声不绝于耳

事件在社会上不断发酵,出现了很多不同的声音,一些人认为黄山景区救援机制不完善,夜间强行下山决策存疑,责任不应全归咎于学生。

更有奇葩引用美国救援案例,认为警察牺牲是职业使命,但仍需更新风险评估机制,这些声音看得人头皮发麻,一场作死之旅竟然会有这么多人为18驴开脱。

反转与澄清:迟来的后续

2021年,自媒体曝出张宁海父亲住院无人陪护,再次引发声讨,但同时有证据显示,也有人十年间持续探望张父母,并成立基金资助。

当年上山的领队侯盼坦言“不敢再当领队”,18驴内部还有人长期承受心理创伤,舆论不断反转,但真正受到伤害的只有张宁海和他的家人。

18驴事件充分暴露了高分群体中“重智轻德”的毛病,学生们的学术光环与道德淡漠形成鲜明对比,网友质问:“名校培养的是人才还是利己机器?”

复旦论坛中“控制舆论”的讨论,更被批为官僚思维侵蚀校园,让人不寒而栗,我们的顶级学府到底在培养什么样的人才。

获救学生的冷漠也被认为是家庭教育的失败,同时也让大众警惕起社会对“美式冒险文化”的过度美化。

而复旦校方初期沉默、后期仅以“悼念活动”回应,这种“冷处理”让人心寒。

让人无语的是,在冒险精神上,18驴效仿自由美利坚,但在美国高校,这种事件常被纳入“公民责任”课程,怎么学复旦的高材生还搞选择性学习这一套呢。

“十八驴事件” 发生后,黄山景区迅速加强了对未开发区域的管控,然而,类似的悲剧却并未就此杜绝,2023 年罗布泊自驾惨剧再次敲响警钟。

政府必须尽快建立探险许可制度,强制要求探险者购买救援保险,并将违规者纳入征信系统,从制度层面为户外探险活动保驾护航。

张宁海的牺牲,让人们不得不重新审视 “无条件救援” 的合理性,专家建议,参考国际准则,建立科学的救援风险评估机制,坚决避免 “以命换命” 的悲剧再次上演,让每一次救援行动都更加科学、合理。

结语:悲剧不应止于谴责

公众对 “十八驴” 的愤怒,归根结底是对社会公平与责任感缺失的焦虑,张宁海用生命照亮了18人的生路,而他们能否用余生照亮社会的良知?

答案或许藏在领队侯盼的忏悔中:“我们承诺用一生去弥补。” 但公众更期待的是这场悲剧能够化作一场全社会对生命、责任与教育的深度觉醒。