玉露这种多肉植物最近在阳台党里特别火,尤其是退伍军人老张在昌平搞的那个种植园,用组培技术培育的玉露苗,成活率比普通扦插高了近三成。上周去他大棚参观时,正好赶上他在做扦插演示,四十多天就能生根的秘诀全在湿度控制上——这话让我想起去年在朝阳咖啡厅见到的那盆蔫巴巴的玉露,当时老板还说这玩意儿比发财树难伺候多了。

办公室里养绿植最头疼的就是湿度问题,特别是华北地区这种四季分明的气候。海淀区的程序员小李跟我吐槽,他工位上那盆玉露三个月换了三茬,不是烂根就是干瘪。后来发现是空调房湿度波动太大,早上湿度计显示60%,下午开会关窗直接掉到30%。相比之下,退伍军人老张的种植园用定时喷雾系统,把湿度稳定在75%左右,扦插苗第七天就能看见愈伤组织冒白点。

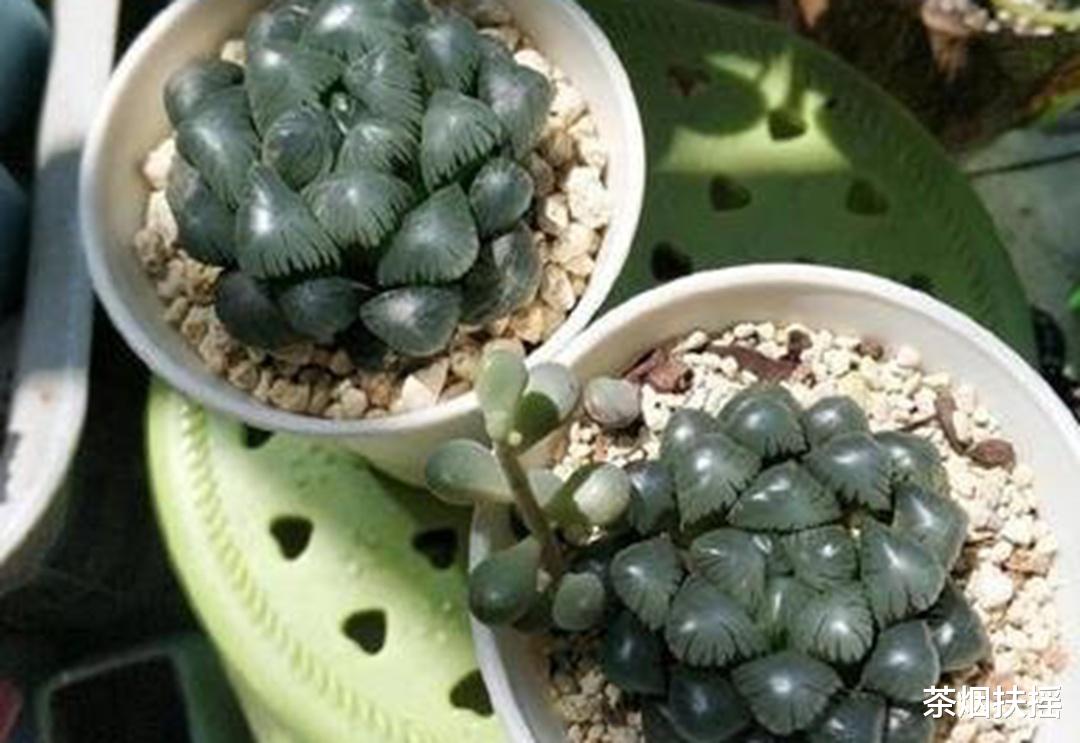

说到扦插技巧,云南的种植户和华北的做法差别挺大。大理的花农习惯用粗河沙当基质,说是透气性好;而老张的种植园偏要用珍珠岩混合蛭石,他说这样前三天关键期能存住水又不积水。有个细节特别有意思——剪枝条时得选带"眼睛"的(就是叶腋处的小凸起),网友"多肉小白"在贴吧分享失败经历时才明白,原来她之前用的都是没芽点的秃枝。

湿度控制这事儿在南方反而更麻烦。广州网友"雨林迷"在豆瓣小组晒过对比图,他家阳台组的玉露苗十五天就长霉菌,同期用组培瓶的却长得挺好。后来发现是雨季空气湿度长期90%以上,普通扦插根本喘不过气。现在他学老张那套,在苗床上方20厘米处加装小风扇,每天定时通风三次,霉菌问题才好转。

不同品种的多肉扦插难度差很多。像冷门的万象锦和寿锦这类十二卷属的,对湿度敏感度比玉露还夸张。通州种植户赵姐做过实验,同样的珍珠岩基质,玉露三十天生根率80%,万象锦连30%都不到。她后来改用雾化栽培,把生根期延长到两个月,这才把成活率提到五成以上——可见老张说的四十五天周期真是摸透了玉露的脾气。

办公室环境养玉露最怕的就是突然断电。上个月望京某互联网公司停电八小时,恒湿柜里的二十多盆组培苗全废了。行政小周后来改用蓄水托盘法,在盆底垫两厘米厚的火山石,就算空调突然关闭也能撑个三五天。这法子其实退伍军人老张早就用过,他说组培苗移栽后的前七天,就得靠这种"自给自足"的湿度缓冲。

阳台党最该注意的是昼夜温差。网友"朝阳区种多肉"晒过对比数据:把玉露扦插苗放在西晒阳台,白天28℃晚上18℃的环境下,比恒温25℃的早十天发根。这和老张种植园的做法不谋而合——他们大棚晚上会开条缝通风,刻意制造5-8℃的温差。不过咖啡厅那种恒温环境就惨了,国贸某网红店老板说,他们玉露最长三个月都没见生根。

说到地域差异,不得不提配土。沈阳的种植户喜欢往基质里掺松针,说是能防冻;而深圳的玩家必须加稻壳炭防霉。退伍军人老张的配方比较折中——蛭石、赤玉土、鹿沼土按3:2:1混合,这个比例在华北地区扦插玉露,一个月内的烂根率能控制在5%以下。有个细节很有意思,他说装盆前要把土微波炉高火转三分钟,比喷多菌灵管用多了。

现在说说组培和普通扦插的区别。海淀某生物实验室做过对照实验,同样条件下组培苗前十五天长得慢,但后期爆发力惊人。这就像退伍军人老张说的:"组培苗像新兵连出来的,规矩但缺野性。"他大棚里那些带编号的母本,都是先组培驯化再扦插扩繁,比直接扦插的苗耐折腾。网友"组培小白"不信邪,非要用野外采的玉露扦插,结果全军覆没。

咖啡厅那种文艺范儿的养殖方式其实问题最多。三里屯某店主用玻璃罩养玉露,看着是挺仙,半个月后全闷死了。后来改学老张的"半封闭法"——保鲜膜扎孔法,留三十个针眼大小的透气孔,湿度既能保持在70%又不缺氧。最绝的是他用牙签当支架,让膜和叶片保持一厘米距离,这招特别适合写字楼里养玉露的白领。

说到养护误区,很多人不知道玉露扦插要"见光死"。朝阳区网友"露台种菜"把扦插盒放飘窗,三天就晒成葡萄干了。退伍军人老张的种植园用双层遮阳网,光照强度控制在8000勒克斯左右——大概相当于冬天早上九点的阳光。通州赵姐更绝,她在苗床上方挂温度计,超过25℃就拉遮阳帘,说这个温度线是玉露生根的生死关。

不同季节的扦插策略也得调整。老张的种植园夏天只做组培,秋分后才大规模扦插。这个经验是昌平草莓种植户王师傅验证过的,他去年七月试插的五十枝玉露,活下来的不到十枝。但同一批母株在十月份扦插的,四十天就满根了。现在华北地区的多肉大棚都学这招,把扦插旺季放在9-11月,避开夏天的闷湿天气。

最后说说居家养护的聪明办法。网友"阳台改造家"在知乎分享的懒人装置挺有意思:把扦插盒放在鱼缸过滤槽旁边,利用水循环制造湿度。这和退伍军人老张的"生态链"思路很像——他大棚里专门养了几箱潮虫,说是能预防真菌病害。不过办公室就别这么玩了,金融街某公司员工在文件柜里养玉露,结果潮虫爬满了合同。

其实最难把握的是停手时机。丰台区多肉爱好者马姐说,她总忍不住扒开土看生根情况,结果把愈伤组织都碰坏了。退伍军人老张有个"三不原则":不摇晃、不扒土、不换位。他说玉露扦插头十五天就像新兵站军姿,乱动就会前功尽弃。这个道理在组培瓶里更明显——那些总被拿出来拍照的苗,最后都长得歪七扭八。

说到这个,你们发现没有?咖啡厅的玉露总是死得快,而网吧前台那些反而活得久。网友"网管小刘"说他们机器散热产生的气流,意外形成了适合玉露的微环境。这倒让我想起退伍军人老张的组培车间,他特意把排气扇装在离地一米五的高度,说是这个位置的空气流动最接近玉露原生地的峡谷风。看来植物比我们想象中更挑环境啊。

(开放式问题)说到地域差异,你们那儿的玉露扦插有什么特别讲究?我见过最绝的是哈尔滨花友用暖宝宝控温,还有深圳玩家在台风天给玉露穿"雨衣"——这些野路子到底管不管用呢?