"吃药治病,不吃要命,吃错伤身",这句老话在医疗圈流传已久。张大爷就遇到了这样的情况,他因为高血压服用降压药多年,却不知为何双腿开始浮肿,行走困难。让人没想到的是,医生只是给他调换了一种降压药,腿肿居然奇迹般消退了!到底是什么原因导致了这一变化呢?

今天,咱们就一起来了解一下降压药与水肿的那些事儿。

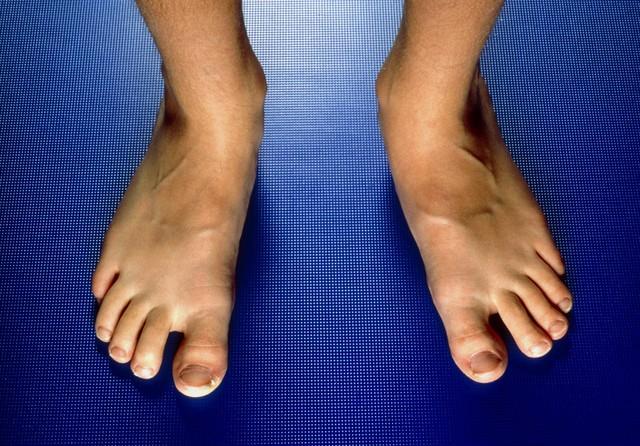

张大爷今年76岁,高血压病史已有十几年。过去几个月,他发现自己的双腿逐渐肿胀,开始只是晚上回家脱鞋时发现袜子在小腿上勒出明显的痕迹,后来肿胀越来越严重,甚至走路都感到吃力。

张大爷以为是年纪大了,身体机能下降导致的,也没太在意。直到有一天,他去医院做常规体检,医生注意到了他的腿部浮肿情况,询问了他的用药史。

"您现在服用的是哪种降压药?"医生问道。

张大爷从口袋里掏出药盒,医生一看,立刻找到了问题所在。原来张大爷服用的是一种钙通道阻滞剂类降压药,这类药物可能会引起下肢水肿的副作用。

医生给张大爷换了一种血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类降压药,嘱咐他按时服用,并定期监测血压。

神奇的事情发生了!仅仅两周后,张大爷的腿部浮肿明显消退,走路也轻松了许多。张大爷惊喜不已,没想到困扰他半年多的问题,竟然是药物副作用造成的。

这个案例告诉我们,药物副作用不容忽视,特别是老年人用药更需谨慎。那么,为什么降压药会导致水肿呢?

医学研究表明,部分降压药,尤其是钙通道阻滞剂(如氨氯地平、非洛地平等)可能导致下肢水肿。这是因为这类药物除了扩张动脉血管降低血压外,还会扩张小静脉,导致毛细血管压力增高,使液体渗出到组织间隙,形成水肿。

数据显示,约有5%-30%服用钙通道阻滞剂的患者会出现不同程度的水肿,而老年人更为常见。这种水肿通常表现为双侧对称性,多在下肢,尤其是踝部,且站立时加重,卧床休息后可减轻。

有趣的是,不同种类的降压药引起水肿的机制和概率各不相同:

钙通道阻滞剂:前面已经提到,这类药物是引起水肿最常见的"罪魁祸首"。

利尿剂:虽然本身作用是排水利尿,但长期使用可能导致电解质紊乱,反而引起水肿。

β受体阻滞剂:可能降低心排出量,导致液体潴留。

那么,面对因降压药引起的水肿,我们应该怎么办呢?

首先,不要擅自停药!高血压是一种慢性疾病,需要长期控制,突然停药可能导致血压急剧升高,引发危险。

遇到这种情况,应该及时去医院就诊,医生可能会采取以下措施:

调整药物剂量:有时候适当减少剂量就能缓解水肿症状。

更换药物种类:就像张大爷的例子,换一种不同机制的降压药可能解决问题。

联合用药:有时候医生会搭配小剂量利尿剂来对抗水肿。

对于老年高血压患者,还有一些生活方式的调整也很重要:

限制钠盐摄入:过多的盐分会加重水肿,老年人每日盐摄入量最好控制在5克以下。

适量运动:即使是简单的散步也能促进下肢血液循环,减轻水肿。

抬高下肢休息:睡觉时可以稍微抬高双腿,有助于静脉回流。

穿着合适的弹力袜:对于严重水肿患者,医生可能会建议穿弹力袜辅助治疗。

饮食方面,要注意增加高钾食物摄入,如香蕉、土豆、菠菜等,有助于维持电解质平衡,但肾功能不全的患者需要遵医嘱。

值得一提的是,水肿不一定都是药物副作用,也可能是其他疾病的信号,如心力衰竭、肾病、肝硬化等。所以当出现不明原因的水肿时,一定要到医院进行全面检查。

老年人因为生理功能退化,药物代谢能力下降,加之常常同时患有多种慢性疾病,用药种类繁多,更容易发生药物不良反应。家人应该帮助老人定期整理药物,避免重复用药或药物相互作用。

张大爷的故事告诉我们,药物治疗虽然重要,但我们也要警惕药物可能带来的副作用。对于高血压患者来说,选择合适的降压药物不只是为了控制血压,还要考虑药物的耐受性和可能的不良反应。

医疗专家建议,高血压患者应该至少半年复诊一次,即使血压控制稳定也不例外。复诊时要主动告诉医生自己的感受和身体变化,这对调整治疗方案非常重要。

张大爷的经历也给我们提了个醒:出现不适症状时,不要简单归因于"年纪大了",而是应该寻求专业医疗建议。很多看似正常的"衰老表现",可能是疾病信号或药物副作用。

现在,张大爷已经恢复了正常生活,每天早晚散步,血压也控制得很稳定。他常跟邻居们分享自己的经历,提醒大家用药要谨慎,定期复查很重要。

咱们每个人都可能在某个年龄段需要长期服药,而药物既是治病的"良药",也可能成为伤身的"毒药"。只有正确认识药物的双面性,才能真正让药物成为我们健康的助手,而不是负担。

对于老年朋友们,希望大家能够保持警惕,发现异常变化及时就医;对于子女们,也要多关注老人的用药情况,陪同老人定期复诊,做健康的守护者。

健康是每个人的责任,了解药物,合理用药,才能真正守护我们宝贵的健康!