声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

军队打仗,最怕的不是敌人,而是在休息的时候被人摸了后背。

可是,在汉代,不是所有将军都觉得扎营设防是个重要的事,甚至有些人觉得军队停下来就该随便找个地方歇着,能睡一觉就行。

结果呢?有的部队安稳地过夜,有的却在半夜被敌人一锅端。

汉代名将李广,号称“飞将军”,深受士兵爱戴,但他在扎营这件事上,实在是随性得离谱。

他的军队行军时,不讲究队列,到了宿营地,谁爱睡哪儿就睡哪儿,连基本的巡逻和警戒都懒得安排。

另一边的程不识,却是个出了名的“规矩将军”,部队一停下,马上挖壕沟、立栅栏,所有士兵各有岗位,巡逻的巡逻,放哨的放哨,连篝火的位置都要计算好,以免暴露目标。

两位将军的风格截然不同,谁对谁错,战场上见分晓。

公元前90年的燕然山之战,就是最典型的例子。

李广利率领汉军深入匈奴腹地,结果半夜被匈奴人偷袭。

更夸张的是,匈奴人竟然提前在汉军营地外挖了沟,等到袭击开始,汉军被打得措手不及,纷纷掉进沟里,队伍瞬间大乱,最后惨败收场。

如果当初扎营时稍微谨慎一点,哪怕只是安排几队人巡逻,也不至于被对手玩得这么惨。

扎营不是小事,它直接决定了一支军队的生死。

程不识早就看透了这一点,他的军队无论走到哪里,都会按最严密的方式布防,不给敌人任何可乘之机。

再看看李广这样的将军,仗是打得漂亮,可惜在管理上太过随性,结果就是一旦遇上夜袭,自己的兵比敌人死得还快。

军营的布置在汉代并没有固定格式,完全取决于将领的个人风格。

有的人喜欢依山而建,背后有屏障,前方视野开阔;有的人则喜欢设置复杂的曲折通道,让敌人摸进来后晕头转向。

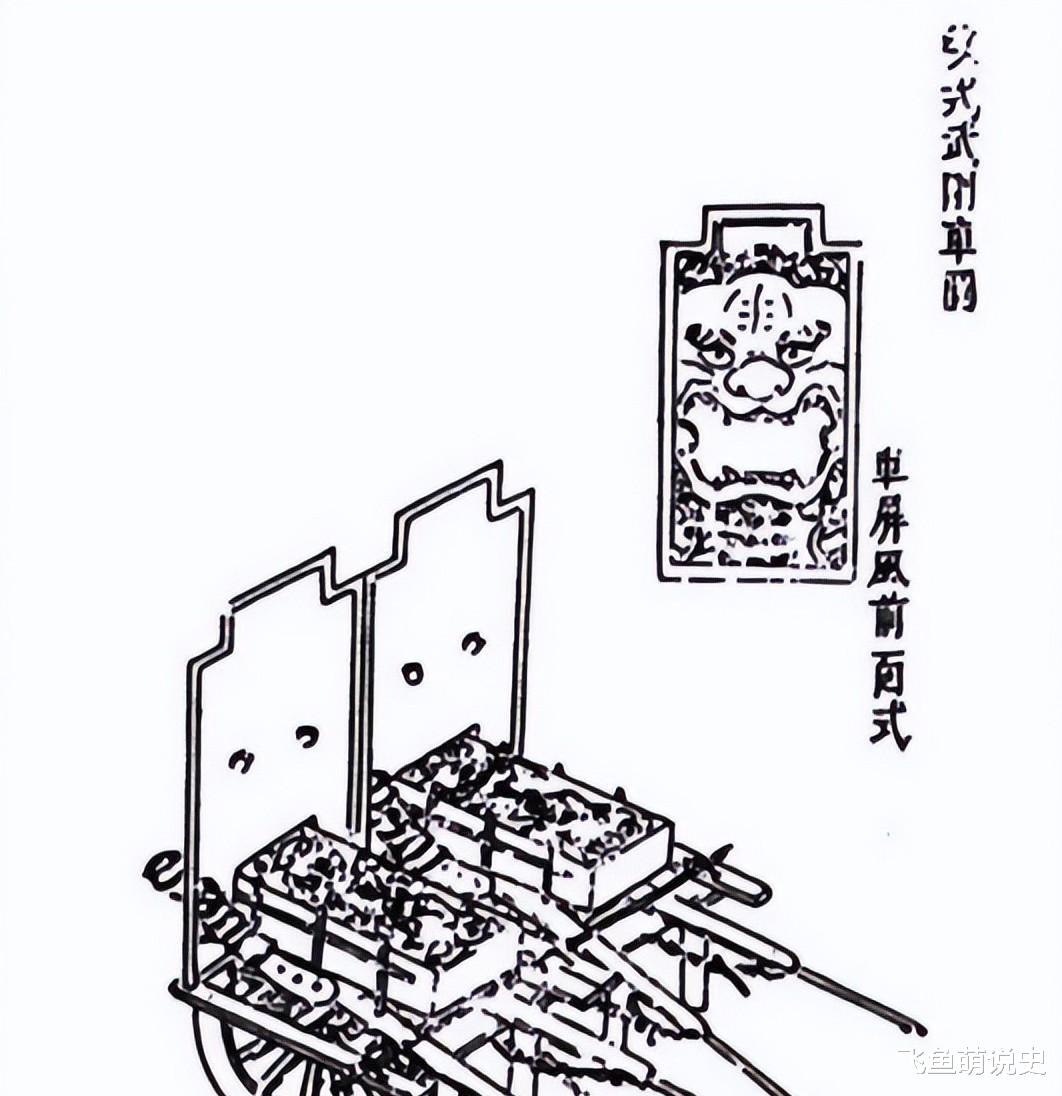

至于防御工事,有的军队喜欢挖深沟、高筑土墙,有的则更喜欢用战车围成一道屏障,例如卫青的“武刚车营”就是典型代表。

这种布防方式简单高效,适合快速作战,但安全性远不如稳固的营垒。

扎营不仅仅是为了安全,也是为了稳定军心。

士兵在战斗间隙,需要一个能让他们安心休息的地方,否则长时间紧绷着神经,战斗力迟早会崩盘。

曾国藩的湘军就深知这一点,他们的行军准则里,第一条就是“扎营垒以求自固”,这也是他们能在乱世中屹立不倒的重要原因之一。

然而,现实中并不是所有将领都愿意花时间去扎营,尤其是在追击敌人或者快速行军时,很多人觉得停下来挖沟筑墙是浪费时间。

结果就是,一些部队在追击途中被敌人反杀,或者在夜间休息时遭到突袭,损失惨重。

历史上这样的例子比比皆是,李广的失败并非个例,而是所有“轻视扎营”将领的共同命运。

到头来,战场上最稳妥的策略往往是最无聊的那一个。

那些看似过于谨慎、甚至有点“呆板”的将军,往往能在关键时刻保住自己的部队。

而那些看似英勇无畏、随性而为的将领,最终往往会因为一个不起眼的疏忽,让整支军队陷入绝境。

有人说,战争不仅仅是勇敢者的游戏,更是细节决定成败的较量。