最近因为某国产镜头的全开大暗角,引发了某书上有关于镜头通光量的热烈讨论。今天我们就来聊聊暗角、通光量以及透光率的事情,希望一篇文章能够把这个话题讲明白。

暗角的成因

暗角与口径蚀有点类似,只要全开光圈或多或少就会存在,只要缩几档光圈就可以几乎消除。但实际上暗角的产生要比口径蚀复杂很多,主要由三个因素导致的。

光学层面上,光线以倾斜角度进入镜头时,有效通光面积随入射角余弦值四次方衰减。如果入射角达到45°,此时理论亮度衰减达(cos45°)^4≈0.25,即边角亮度仅有中心区域的25%。也就是说光线越垂直射入,边缘的亮度衰减就越低,比如长焦镜头就是这个类型的。而如果光线非常倾斜的射入镜头,边缘亮度的衰减就越厉害,灯泡超广角镜头就是为了尽可能将光线以小倾斜角射入而开发的。

机械层面上,后组镜片直径小于前组,边缘光线被镜筒物理截断,形成机械渐晕。也就是说如果能够做到整个镜组的镜片口径尽可能统一,那么暗角也就会越轻微,反之则暗角越重。

传感器层面上,传感器微透镜有最大入射角极限。边缘光线入射角度大于极限时,传感器将不会接收到光信号。未达到极限角度的光线也会有明显的衰减,减少光信号接收量。也正因为此,M43系统的镜头往往会更加追求光线要垂直射入传感器。

基于上述三个暗角的形成因素,可以简单归纳出有关于全开光圈暗角的规律:

变焦镜头的暗角往往比定焦镜头重,尤其是超广角变焦是暗角重灾区。中广角变焦头的广角端往往比中焦端暗角重,但长焦镜头则可能会相反。全开光圈时,边缘比中央暗2EV是行业平均水平。但有些原厂超广角变焦能够夸张到-6EV级别的暗角。大部分情况下,近摄不仅会增加暗角,还会降低实际的光圈值。看镜头口径无法确定暗角轻重,有的镜头口径大但中后组镜片口径小反而暗角更重。

目前我通过查阅以往测试能够看到的全开光圈暗角较轻的镜头有:索尼FE 100mm F2.8 STF GM OSS、尼康Z 50mm F1.8S、适马56/1.4 DG DN、适马45/2.8 DG DN、松下S Pro 50mm F1.4、佳能RF 28-70mm F2L USM等。

光圈值与通光量

在这次的舆情中,有不少入门用户认为大暗角就是“光圈值虚标”,但实际上光圈值与通光量是完全两码事。并且通光量测试的是镜头的中央画面,与全开光圈时的暗角表现并没有关系。

我们常见的光圈值F值是个计算值,F=焦距/通光孔径直径,只反映孔径大小,光线在透过镜片后有多少损失与光圈值无关。光圈值能够比较好的反映出镜头的理论虚化量,但实际的虚化效果还是要根据镜头的实际焦距、对焦距离以及镜头本身的焦外风格所决定。

而在电影镜头中比较常见的通光量T值是个实测值,目的是为了更好的精确匹配曝光,避免拍摄时不同机位曝光不同。理论上光圈值F值和通光量T值之间的差别就是由透光率决定的。摄影镜头透光率平均水平约85%,90%以上透光率的镜头几乎全是定焦,且80%以下的旗舰镜头也不少。

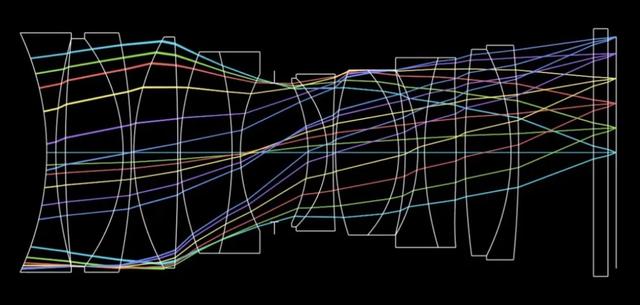

对于透光率影响比较大的是镜片数量、特殊镜片厚度、镀膜技术。在光学玻璃厂商的技术手册中能够查阅到每种光学玻璃在5mm和10mm厚度下的各波段透过率,如果镜头本身镜组多且厚的话,会非常影响光线透过,典型案例就是“老蛙神鞭”。

其次一些特殊玻璃会特别影响蓝紫波段的光线透过,虽然这些昂贵的特殊玻璃能够极大的降低镜头体积重量,但也会让光线透过率变低的同时让色温偏黄。这个在我们之前的内容《为什么有些镜头会偏黄?》有详细科普。

最后也是最影响透过率的就是镀膜技术了。虽然目前的镀膜技术的光线透过率能够达到99%以上,但有多少个反光面就会让透过率乘以多少次方。比如99.4%的十次方还有94%的光线透过率,但99%的十次方就只有90.4%的透过率了,差距还是比较明显的。简而言之就是,镜片数量越少,镀膜技术越好,透光率越高。

透光率和暗角其实并无直接联系,比较典型的代表产品就是铭匠27/2.8,它有着非常丧心病狂的超大暗角(全开光圈时画面边缘犹如天黑)和顶级的透光率(双高斯镜片结构非常简单)。

就我个人来说,暗角是氛围感的来源之一,对于人像&人文扫街拍摄而言并不是坏事。对于常规风光摄影领域,小光圈拍摄是主流也就没有暗角的烦恼。最有影响的自然就是星空摄影,暗角真的会影响星空摄影创作,自然暗角更小光圈更大的定焦头就是追求极致拍摄的不二之选。而透光率这件事情,消费者目前更想要的是更轻便更小巧的镜头,厂商牺牲透光率&色彩去选用高价值的高折射率镜片是行业趋势,目前看很难扭转。

如果浓缩一下我的观点,那就是:比起透光率,镜头轻便更重要;比起全开光圈暗角强弱,镜头性价比更重要。