伊朗的死刑制度在全世界都算得上独一无二。

它的特别之处在于,受害者的家人可以直接决定凶手的生死——要么亲手送他上绞架,要么选择宽恕他,甚至还能拿一笔“血钱”作为补偿。

这种制度听起来有点不可思议,但在伊朗却是真实存在的,而且背后有着深厚的宗教和文化根基。

伊朗死刑制度的背景与法律基础

伊朗的法律体系跟伊斯兰教法,也就是“沙里亚法”紧密相连,而这个奇葩的死刑制度就来源于其中的“Qisas”原则。

Qisas在阿拉伯语里是“以命偿命”的意思,简单来说,就是杀人偿命,欠债还钱,惩罚得跟罪行对等。这个原则直接来自《古兰经》,在伊斯兰教里有着神圣的地位。

但事情没这么简单。Qisas不光强调报复,还给了受害者家属另一个选项:宽恕。伊斯兰教特别推崇宽恕,认为这是高尚的行为,能换来神的恩赐。

所以在伊朗,如果有人被判了谋杀罪,法院会先走完法律程序,确定罪行成立,然后把决定权交给受害者的家人。家属有三种选择:

要求执行死刑,让国家把凶手处死,有时候甚至可以自己动手。

宽恕凶手,选择原谅,通常会拿一笔“Diya”,也就是血钱,作为补偿。

啥也不干,理论上可以不管,但实际上很少有人这么选。

这种制度跟别的国家完全不一样。

像美国、中国这些有死刑的地方,执行权都在国家手里,家属最多提个意见。

而在伊朗,家属的决定就是最终判决,国家的角色更像是“执行者”而不是“决策者”。这就让整个司法过程变得特别个人化,也充满了变数。

不过,这个灵活性也有问题。

比如,家属的选择可能会受到经济状况、社会压力或者个人情绪的影响。

有的家庭可能因为穷,拿了血钱就放手;有的则为了面子非要执行到底。这就让很多人质疑:这样的司法到底算不算公平?

要搞懂这个制度怎么运作,光说理论不行,得看真实案例。下面这几个故事,都是伊朗近些年发生的真实事件,能让我们更直观地感受它的复杂性。

1. 萨梅雷·阿利内贾德的宽恕

2002年,伊朗北部城市努尔发生了一起谋杀案。萨梅雷·阿利内贾德的儿子阿卜杜拉在街头斗殴中被一个叫巴拉尔的年轻人捅死。巴拉尔被抓后,法院判了他死刑。萨梅雷一开始态度很坚决,一定要让凶手偿命。

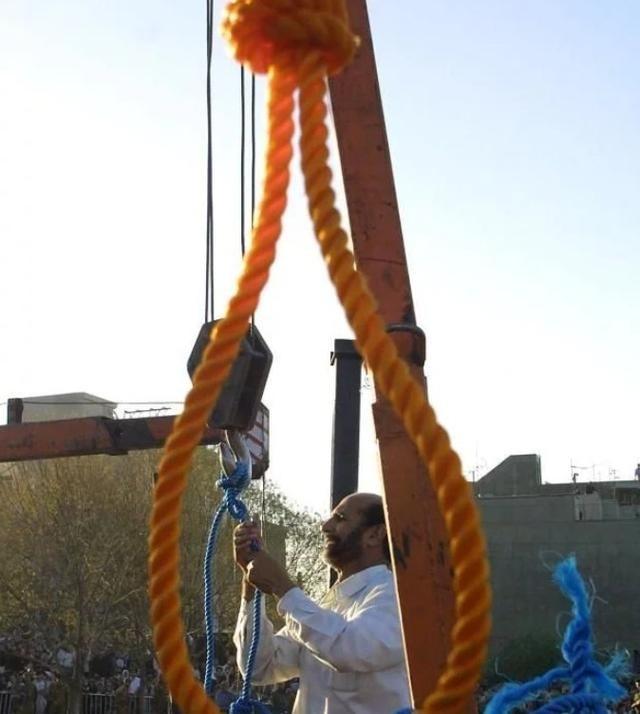

到了2014年4月15日,执行的日子到了。地点定在努尔市的一个公开广场,绞刑架都搭好了。就在行刑前一刻,萨梅雷突然改变了主意。她走到巴拉尔面前,摘下他的眼罩,给了他一巴掌,然后宣布宽恕他。巴拉尔当场被放下来,保住了一条命。

这件事后来传遍了全世界。萨梅雷说,她之所以改主意,是因为梦里看到了儿子,儿子让她放手。她觉得这是神的指引,就选择了宽恕。这个案例成了伊朗死刑制度里一个很有名的例子,展现了人性中宽容的一面。

2. 马吉德的血钱交易

另一个案例发生在2010年。一个叫马吉德的年轻人因为街头斗殴杀了人,被判了死刑。受害者的家属一开始态度很强硬,非要执行不可。马吉德的家人不甘心,开始四处奔走,筹钱求情。

经过好几年的努力,马吉德的家人凑了一大笔血钱,还多次上门恳求。到了2015年,受害者家属终于松口,同意接受赔偿并宽恕马吉德。双方在法院签了和解协议,行刑前一天,马吉德被放了出来。

这个案例挺典型的,说明了血钱在Qisas制度里的重要性。但也有人看了觉得别扭:正义咋就变成了钱能解决的事儿呢?这点争议一直没停过。

3. 德黑兰父亲的亲自复仇

不是所有家属都选宽恕。2018年,德黑兰有个男人因为杀了年轻女子被判死刑。受害者的父亲态度很明确,一定要执行,而且要自己动手。

行刑那天,地点在德黑兰南部的一个广场。父亲亲自走上绞刑台,拉动绳索,把凶手送上了西天。事后他说,这是对女儿的交代,也是对凶手的惩罚。这个案例就展示了Qisas制度里复仇的那一面,挺震撼的。

4. 未成年犯的悲剧

还有个让人揪心的案例。2007年,一个叫穆罕默德·穆萨维的16岁少年因为杀人被判死刑。受害者家属坚持要执行。2011年,穆萨维18岁时被处决,尽管国际社会多次呼吁赦免。

这个案例特别敏感,因为涉及未成年犯。伊朗是少数几个对未成年人执行死刑的国家之一,这也成了人权组织批评的焦点。

制度的影响与争议

制度的影响与争议Qisas制度在伊朗运行了几十年,对社会、法律和人权的影响都挺深。下面咱们分几块来聊聊。

对伊朗老百姓来说,这个制度既有好的一面,也有让人头疼的地方。好的一面是,它给了受害者家属很大的主动权。无论是选择执行还是宽恕,他们都能觉得自己参与了正义的过程,多少能有点心理安慰。

但问题也不少。决定一个人的生死可不是小事,家属得扛住巨大的心理压力。有的在最后一刻改主意,有的纠结好几年都下不了决心。

还有,社会舆论和亲戚朋友的看法也可能推着他们走。比如有的家庭怕被说“软弱”,就硬着头皮选执行;有的则是因为穷,拿了血钱就算了。这种外部因素让整个过程变得更复杂。

从法律角度看,Qisas制度有不少漏洞。首先,它的结果太随机了。同样是谋杀案,有的凶手被执行,有的被宽恕,全看家属怎么想。这跟现代司法追求的“一致性”有点背道而驰。

其次,血钱这个机制特别容易让人吐槽。穷人家可能为了钱不得不放手,富人家则可能为了名声非要执行。这不就成了“有钱能买命”的游戏了吗?很多批评者觉得,这哪里是正义,分明是把法律当买卖做。

人权方面的问题更大。国际特赦组织统计,伊朗的死刑执行率在全球排前列,2022年一年就处决了500多人。而且很多是在公开场合执行,场面挺残酷的。更别提未成年犯的问题了,这直接违反了联合国的人权公约。

跟别的国家比,伊朗的死刑制度确实独树一帜。美国虽然有死刑,但全是州政府说了算,家属没啥决定权。中国也是国家统一执行,程序很严格。像欧洲大多数国家压根就废除了死刑,更别提让家属插手了。

国际上对伊朗这个制度看法两极分化。有人觉得这是“恢复性司法”,因为它给了宽恕的空间,能促进和解。但更多人觉得这太落后了,简直是私刑的翻版,根本不配叫现代法律。联合国和欧盟多次批评伊朗,要求减少死刑使用,废除公开处决。但伊朗政府态度很硬,说这是宗教和文化传统,外人管不着。

结语

结语伊朗的死刑制度是个复杂的玩意儿。它既是伊斯兰教法的产物,也有伊朗社会的历史烙印。

通过让受害者家属决定凶手的命运,它确实满足了很多人对正义的期待,也展现了宽恕的可能性。但与此同时,它也带来了司法不公、人权争议和道德难题。

现在全球废死的声音越来越大,但伊朗还在坚持自己的路子。

这不光是法律问题,更是文化和信仰的碰撞。说到底,正义到底是啥?是眼前的报复,还是长远的和解?伊朗的这个制度没给出标准答案,反而让我们看到了人性里最纠结的那一面。