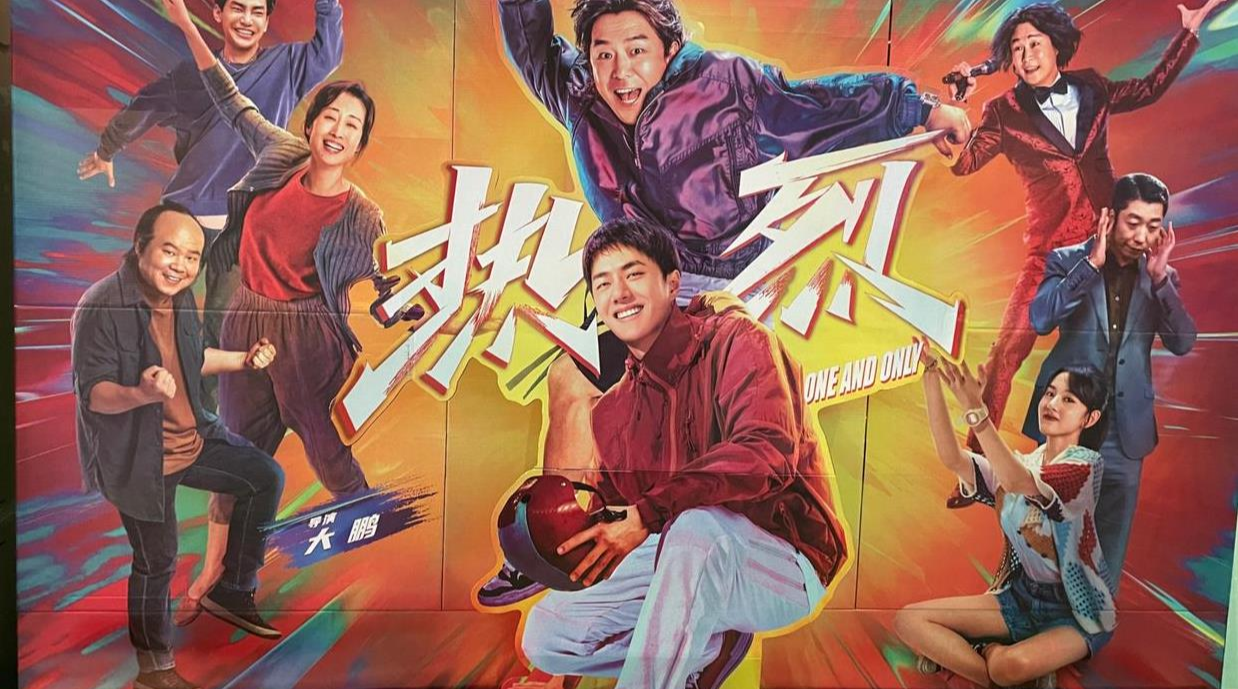

2023年大鹏执导的电影《热烈》自上映以来便引发了广泛关注,其以街舞文化为切口展现小人物追梦的励志故事,搭配黄渤与王一博的“双男主”阵容,曾被视为暑期档的一匹黑马。然而,在影片热映后不久,网络上却出现了关于《热烈》“下架”的猜测与讨论,这一话题迅速发酵,甚至引发了对电影内容、市场策略乃至行业生态的多重解读。尽管官方尚未明确给出下架通知,但围绕这一现象的种种推测,恰恰折射出当下影视行业面临的复杂挑战。

首先需要厘清的是“下架”的具体指向。若指影院下映,则属于常规操作——电影在密钥期内完成放映后自然结束公映周期,《热烈》于7月28日上映,至9月初结束影院排片,符合市场规律。但若指流媒体平台或数字端下架,则需进一步探究原因。目前主流视频平台仍保有《热烈》的正版资源,未见大规模下架迹象,因此所谓“下架”更可能是一场由信息误差引发的舆论涟漪。不过,这场讨论背后暴露的行业痛点,却值得深入探讨。内容审查的隐形门槛始终是悬在创作者头顶的达摩克利斯之剑。《热烈》聚焦街舞题材,虽以热血励志为底色,但街舞文化中自带的街头气息、竞技对抗乃至亚文化表达,在审查体系中可能面临被放大的风险。影片中大量街舞对决场景充满肢体碰撞与情绪张力,若被解读为“宣扬暴力”或“鼓励非理性竞争”,可能触发敏感神经。此外,主角陈烁为家庭责任放弃梦想的设定,虽意在强化亲情叙事,但在某些视角下或许会被质疑“过度渲染现实压力”,与主流价值观产生微妙冲突。类似案例并不鲜见,如某青春题材电影因涉及校园冲突被要求删减片段,某体育竞技片因展现运动员挫折被指“负面消极”,均反映出审查标准在艺术创作与现实表达之间的平衡难题。

版权与商业博弈同样可能成为“下架”传言的催化剂。电影在上映后需经历窗口期才能登陆流媒体,若《热烈》因版权方与平台方的分成协议未达成,或出品方为冲击更高票房延长窗口期,可能导致上线时间延后,被误解为下架。此外,音乐版权纠纷亦不容忽视——街舞电影大量使用原创及改编音乐,若某首歌曲因授权问题突遭下架,可能引发连锁反应。此类情况在影视行业屡见不鲜,某爆款剧集曾因配乐版权争议临时下架整改,某纪录片因未妥善解决素材版权遭平台撤下,均说明版权链条的脆弱性对内容传播的影响。市场反馈与资本逻辑的角力同样值得玩味。《热烈》虽斩获超8亿票房,但相较于同期大制作影片仍显乏力,资本对回报率的期待或许促使片方调整策略。若影片在流媒体表现未达预期,或海外发行遇阻,可能引发对内容价值的重新评估。更深层次看,街舞题材的垂直属性虽能精准触达年轻群体,却也在一定程度上限制了受众广度,资本对“小众题材”的耐心不足,可能加速内容被边缘化。这种市场选择机制,无形中挤压着非商业化创作的生存空间,导致许多富有创新价值的作品在喧嚣中沉默。

技术故障与平台策略调整则是更直接的现实因素。视频平台日常运维中,因服务器升级、内容库优化或算法调整,可能暂时下架部分影片。若《热烈》在特定时间段内因技术原因无法访问,而官方未及时通报,极易引发过度解读。此外,平台为推广新片或配合专题策划,可能调整影片推荐位,导致观众产生“下架”错觉。这种信息差在社交媒体时代被无限放大,往往形成“三人成虎”的传播效应。舆论场本身的复杂性同样不容忽视。在社交媒体时代,观众对内容的评判标准日趋多元,一部电影可能因某个细节引发争议,进而遭遇“口碑反噬”。《热烈》中街舞选手的造型、台词乃至比赛设定,都可能成为被解构的对象。若某些片段被断章取义传播,可能触发“举报—下架”的连锁反应。这种舆论风险在当下内容生态中愈发凸显,创作者需在艺术表达与大众接受度之间谨慎拿捏,而观众也需要培养更理性的内容消费习惯。

回望《热烈》的创作历程,大鹏试图通过街舞这一载体,探讨个体梦想与时代浪潮的碰撞。影片中的“惊叹号”舞团,恰似无数在现实中挣扎的小团队缩影——他们怀揣热爱,却不得不面对资本冷眼、伤病困扰乃至自我怀疑。这种真实感让电影成为一面镜子:观众从中看到的不仅是街舞少年的热血,更是自己追逐理想的倒影。然而,当这面镜子被“下架”传言蒙上阴影时,折射出的是整个行业对创新表达的接纳度不足,对多元文化的包容心欠缺。事实上,中国街舞文化经过数十年发展,已从地下亚文化成长为被主流认可的艺术形式。从央视春晚的街舞节目到奥运会霹雳舞项目的设立,其文化价值已获官方背书。《热烈》作为首部聚焦街舞竞技的电影,本应承担起文化破圈的使命,却陷入争议漩涡,这背后既有创作层面的局限性,更有行业生态的掣肘。当电影试图展现街舞文化的内核时,是否真正触达了其核心精神?当资本衡量其商业价值时,是否忽略了文化产品的长尾效应?这场关于“下架”的讨论,或许应该成为行业反思的契机。它提醒创作者,在追求艺术表达的同时,需更精准地把握现实脉搏;它警示资本方,在追逐短期收益的同时,需给予创新内容更多成长空间;它更叩问每个观众,在享受文化盛宴的同时,能否以更开放的心态拥抱多元创作。毕竟,文化的生命力在于碰撞与交融,而电影作为时代的记录者,理应为这种碰撞提供舞台,而非在争议中黯然离场。