李敏接到通知,她被军委授予了副军级退休待遇,然而,身为毛主席的女儿,她从未向中央提出任何要求。

平日里,李敏过着简单的生活,当有人提到她是毛主席的女儿时,她常对人们说:

“父母是父母,我是我,我是个很普通的人。”

那么,身为毛主席的女儿,李敏晚年到底过着怎样的生活呢?

左李敏右毛泽东

成长历程1936年,陕北保安县志丹县的一个小破屋里,一个瘦小的女婴呱呱坠地,这个女婴就是毛泽东和贺子珍的女儿,也就是后来的李敏。

上中学之前,毛泽东给她起名为毛娇娇,然命运的齿轮很快便就开始转动。

1940年冬,年仅4岁的李敏被送往遥远的苏联,与母亲贺子珍团聚,在那里母女俩相依为命,共同度过了艰难的岁月。

苏德战争爆发后,物资极度匮乏,生活条件异常艰苦,在苏联的日子里,李敏对父亲的印象却变得模糊。

她只知道自己有妈妈,有哥哥,却不知道还有一个远在中国的父亲。

直到有一天,哥哥毛岸青指着国际儿童院礼堂里毛泽东的巨幅照片,告诉她那就是他们的父亲。

这个遥远而陌生的父亲形象,在李敏幼小的心灵里种下了一颗好奇的种子。

1949年春天,13岁的李敏终于踏上了回国的旅程,当她长大后第一次见到父亲毛泽东时,那种复杂的情感恐怕只有她自己才能体会。

自此,李敏开始了与父亲相处的新篇章,毛泽东亲自教她读书写字,帮助她熟悉中国文化。

在父亲的教导下,李敏很快掌握了大量的中国文化知识,中文水平也突飞猛进,就在这时,李敏的名字也发生了变化。

毛泽东从《论语》中汲取灵感,为女儿取名“敏”,寓意“君子欲讷于言而敏于行”。

至于姓氏,则源于毛泽东1947年撤离延安时使用的化名“李得胜”,就这样,“毛娇娇”正式成为了“李敏”。

在父亲身边,李敏度过了童年、少年和青年时代,毛泽东始终要求她政治上要积极进步,要为人民做工作,为人民服务,做一个普普通通的劳动者。

毛主席教育李敏,不管任何时候都要记住自己的身份,处处、事事、时时都要夹着尾巴做人。

平凡中的不平凡在父亲毛泽东的教导下,李敏的学习能力突飞猛进。她的勤奋和聪慧为她打开了知识的大门,最终成功考入北京师范大学化学系。

大学时光不仅丰富了她的知识储备,也为她日后的工作奠定了坚实的基础。

毕业后,李敏先后在国防科委和解放军总政治部工作,用自己的专业知识为国家建设贡献力量,但李敏的人生轨迹并非一帆风顺。

她的工作经历虽然丰富,但后来因各种原因离开了工作岗位,这段经历或许让她感受到了生活的起起落落,也让她更加珍惜平凡的日常。

在事业发展的同时,李敏的个人生活也悄然绽放,在八一学校求学时,她邂逅了比她高两级的孔令华。

李敏与孔令华

当时的孔令华是学生会主席,是学校里的风云人物,李敏喜欢跳舞经常登台表演,而高大英俊的孔令华则成为了她心中的白马王子。

两人相识已久彼此了解,最终在1959年8月携手步入婚姻的殿堂,婚礼当天,毛泽东亲自在中南海为女儿主持婚礼,并邀请了孔从洲全家及有关亲友出席。

席间毛泽东像普通父亲一样,谈笑风生洋溢着喜悦,还与参加婚礼的客人和新人合影留念。

李敏的生活态度一直保持着低调、朴素的特点,她的家中陈设简单,没有奢华的家具,也没有高级电器。

即使生活压力很大,她也从未抱怨过,反而常常教育孩子要节俭,这种生活方式,正是她从父亲那里继承而来的优良传统。

在公众场合,李敏始终保持着低调的姿态,她常说:

“父母是父母,我是我,我是一个很普通的人。”

这句话不仅体现了她的谦逊,也展现了她对自我身份的清晰认知,她从不因父亲的身份而自满,而是努力在平凡的生活中寻找属于自己的价值。

艰难岁月1976年9月9日,一个注定被历史铭记的日子,毛泽东离世的消息如同一道惊雷,震撼了整个中国。

对李敏而言这不仅是一个伟人的逝去,更是失去了生命中最重要的指引者,父亲的离世,犹如一座大山突然崩塌,留下的空洞似乎永远无法填补。

李敏的心理状态经历了剧烈的波动,她曾回忆道,父亲去世后的很长一段时间里,她都无法接受这个事实。

每当看到父亲生前使用过的物品,或是想起父亲的教诲,她都会不由自主地泪流满面。

但作为毛泽东的女儿,她深知自己肩负的责,她努力调整心态,将悲伤化为动力继续前行。

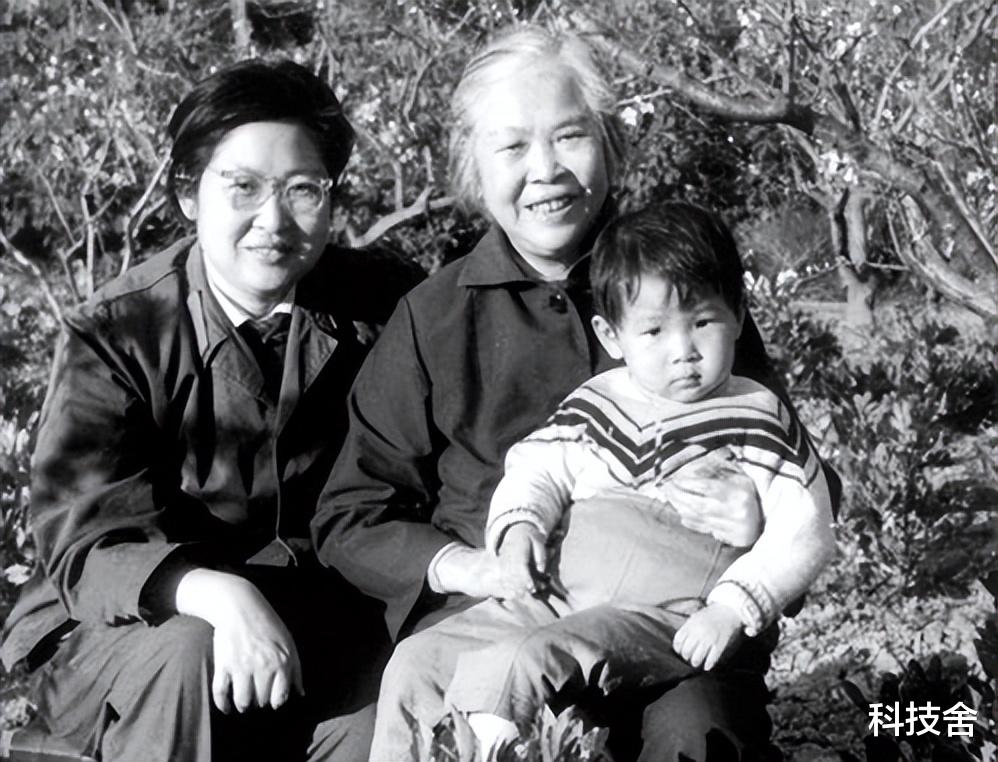

父亲离世后不久,李敏又面临着另一个艰巨的任务——照顾母亲贺子珍,贺子珍晚年身患多种疾病,生活不能自理。

李敏毅然担起了照顾母亲的重任,她每天为母亲洗脸、梳头、喂饭,细心照料母亲的起居生活。

即便是在这么艰难的时期,李敏也从未抱怨过,她用行动诠释了百善孝为先的传统美德。

但命运似乎并未对李敏网开一面,由于长期没有分到工作,她面临着巨大的生活压力,身为毛泽东的女儿,但她选择了坚持父亲的教诲不搞特殊化。

在这段艰难的岁月里,李敏和丈夫孔令华相互扶持,共同度过了人生的低谷,这段经历,无疑是对李敏意志力的极大考验。

她不仅要面对失去父亲的痛苦,还要承担照顾母亲的责任,同时还要应对生活的困境。

在这段看似黑暗的岁月里,李敏始终保持着对生活的热爱和对未来的希望,她用自己的行动诠释了什么是真正的坚强,什么是面对逆境时的从容。

1996年,李敏的生活迎来了转机,中央军委做出了一个重要决定,给予李敏副军级待遇。

中央军委的这一决定,无疑为李敏的生活带来了实质性的改善,即便在待遇改善后,李敏依然保持着她一贯的低调和朴素。

她并没有因为生活条件的改善而改变自己的生活方式,反而更加珍惜来之不易的机会,继续发扬艰苦朴素的优良传统。

在家庭关系方面,李敏与妹妹李讷有着深厚的感情,两姐妹虽然年龄相差较大,但却情同手足。

李敏常常回忆起小时候照顾妹妹的点点滴滴,而李讷也总是对姐姐充满敬意和感激,她们之间的亲密关系,成为了彼此生命中不可或缺的精神支柱。

对于子女的教育,李敏秉承了父亲毛泽东的教导,强调要培养孩子们独立自主的能力。

她从不以毛主席名号为孩子们提要求,而是鼓励孩子通过自己的努力获得成功。

李敏常常教育孩子们,要靠自己的本事吃饭,这种教育方式,培养了孩子们坚韧独立的性格。

在与其他家庭成员的互动中,李敏始终保持着谦逊和友善的态度,她与兄弟姐妹们保持着良好的关系,经常互相走动,分享生活中的喜怒哀乐。

李敏的家庭关系,展现了一个普通而又不普通的家庭图景,她既是毛泽东的女儿,又是一个普通的妻子、母亲和姐妹。

她用自己的行动,诠释了如何在特殊的家庭背景下,维系正常而温馨的家庭关系。

对于父亲毛泽东留下的遗产,李敏始终保持着理性和客观的态度,她认为,父亲的思想和贡献属于全中国人民,而不是她个人的私有财产。

李敏对社会责任有着深刻的理解,她认为作为毛泽东的女儿,她有责任传承父亲的优良品格和为人民服务的精神。

但她选择以自己的方式履行这一责任,低调做人、踏实做事用实际行动影响身边的人。

她积极参与社会公益活动但从不张扬,始终保持着一个普通志愿者的姿态,在晚年生活中,李敏依然保持着低调而充实的状态。

她的日常生活简单而有规律:早起晨练,看书学习,偶尔参加一些社区活动,她特别喜欢阅读历史书籍,经常与家人和朋友讨论历史问题。

这种生活方式,既体现了她对父亲遗志的传承,也展现了她对知识的渴求和对生活的热爱。

对历史和现实的思考,是李敏晚年生活的重要内容,她经常回顾父亲的一生,思考中国革命和建设的历程。

李敏的人生故事,如同一面镜子,映射出平凡中的伟大,她的经历给我们的启示是,无论出身如何,真正的价值在于个人的选择和努力。