金字招牌的垮塌。

作者:朱末

来源:快刀财经(ID:kuaidaocaijing)

一把传承400年的剪刀,还是没能剪断自家乱麻。

先是3月28日,“张小泉集团及法人等被执行31.3亿”的话题冲上热搜第二,天眼查信息显示,杭州张小泉集团以及关联方新增一条被执行人信息,标的31.3亿元,执行法院为杭州市中级人民法院。

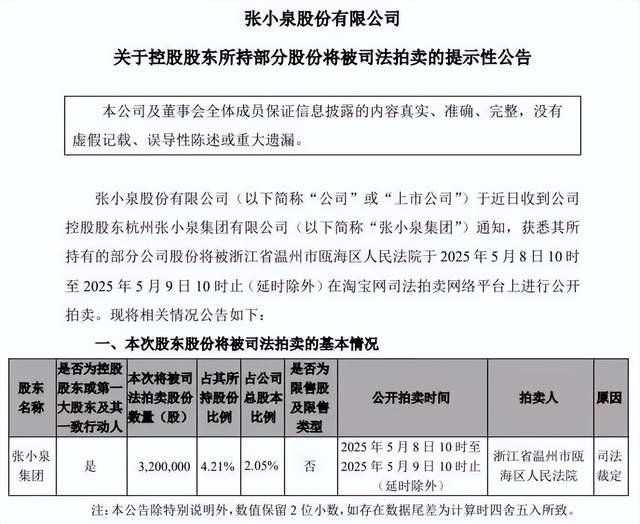

紧接着,4月1日,杭州张小泉集团有限公司又新增两条被执行人信息,执行法院均为上海市静安区人民法院,执行标的合计超4700万元;4月2日晚间,张小泉公告称,张小泉集团是上市公司张小泉的控股股东,张小泉集团所持320万股上市公司股份,将于5月8日在淘宝司法拍卖平台上拍卖。

截至目前,张小泉集团被执行总金额高达39.05亿元,随之而来的,是法人张樟生被19次“限高”,连坐高铁都成了奢望,质押股份比例更是高达99.9%,上市公司50.19%的股权被冻结,控制权岌岌可危。

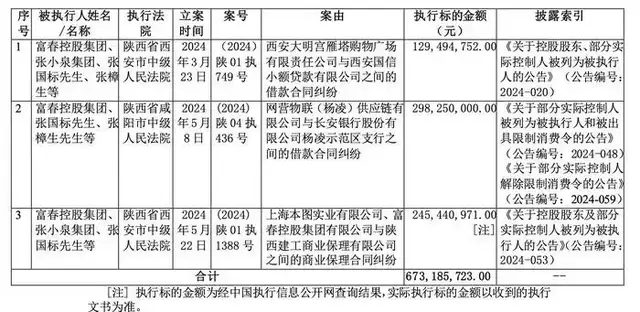

而这只是张小泉诸多“麻烦”的冰山一角。2022年,张小泉的关联公司富春控股在西安砸130亿建产业园、供应链基地,没想到第二年就开始爆雷,连带担保责任拖累张小泉,执行案件从千万级跃升到十亿级。

也是这一年,“张小泉菜刀不能拍蒜”的新闻引发社会舆论,起因是广州一女子用张小泉菜刀拍蒜后,菜刀断开,客服却淡定回应“菜刀不建议拍蒜”,总经理更是亲自下场称“中国人切菜方式不对”,不少网友纷纷跑到评论区留言,嘲讽张小泉是“装蒜刀”。

如果说“拍蒜断刀”是危机的引线,那如雪球般越滚越大的债务就是压垮张小泉的巨石。公司已多次被强制执行,债务窟窿越陷越深,主业增长停滞,股价跌跌不休。

作为一家成立于1628年的老字号,张小泉有过无数荣耀时刻,凭借“良钢精作”将巴拿马万国博览会金奖揽入怀中,与贵州茅台等比肩,坊间更是将称其为“剪刀界的爱马仕”。

时移世易,眼下,张小泉的处境像极了一把钝剪刀,锋芒不再。从“国货之光”到沦为老赖,张小泉身上,到底发生了什么?

01

靠一把剪刀打天下

张小泉的高光时刻

“北有王麻子,中有曹正兴,南有张小泉。”

张小泉品牌的创立最早可追溯到于明崇祯元年。史料记载,匠人张小泉率子张近高来杭州大井巷生产祖传剪刀,张小泉由此诞生。

在后续发展中,张小泉凭借高超的制剪技术不断在海内外闯出了名堂。清朝时期乾隆年间,“张小泉”剪刀被列为贡品;1915年获得了巴拿马万国博览会获二等奖;1929年首届西湖博览会获得奖项。

新中国成立后,1956年制剪社正式恢复张小泉称号,张小泉响应国家号召,与杭州的32家剪刀作坊合并,组建“张小泉近记剪刀总厂”,正式进入公私合营阶段。

这一改革将原本分散的家族式生产整合为规模化经营,实现了从私营手工业到国营企业的转型。合营后,张小泉的生产技术、原料采购和销售渠道得到统一管理,生产效率显著提升,成为全国刀剪行业的标杆企业。

在国营体制下,张小泉不仅延续了剪刀核心产品,还拓展了家庭用剪、美容美发工具等品类,产品被列为出口的重要商品,成为杭州乃至新中国轻工业的代表性品牌。

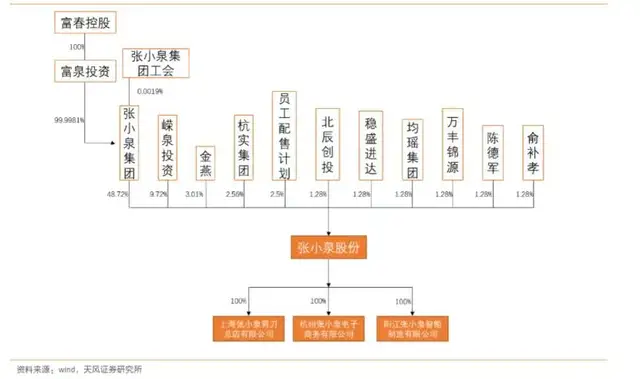

2000年后,随着国有企业改革深化,张小泉逐步从国营企业转型为股份制公司。2001年,杭州张小泉集团有限公司正式成立,注册资本1681.7万元,由富春控股集团旗下的杭州复泉投资有限公司和工会共同持股,实际控制权逐渐集中于张国标、张樟生等家族成员。

这一阶段的张小泉,进入了鼎盛时期。2006年,张小泉剪刀锻制技艺被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产,张小泉品牌也是最早一批被国家商务部评为中华老字号的民族品牌。

2007年11月,富春控股集团与张小泉正式签订《增资扩股协议》;2018年,张小泉完成股份制改造,并于2021年登陆资本市场。

上市也成为张小泉的高光时刻,总市值高达46亿元。此举也让张氏家族登上富豪榜,在《2021年胡润富豪榜》上,张国标、张新程父子以110亿身家,排在第647位。

▲上市后公司股权结构

然而,资本家的急功近利,也为这一中华老字号的衰败埋下了伏笔。在收购张小泉品牌后,富春控股集团便迫不及待地开启了多元化扩张,物流园区、房地产、供应链金融......这些与刀剪主业无关的领域,成为富春控股的新战场。

2018年,富春控股在陕西杨凌投资15亿元建设“西北最大农副产品集散中心”,2022年与当地签下130亿元合作协议,次年又布局预制菜产业园。

这只是富春控股在陕西投资的冰山一角。据不完全统计,2022年至2023年,富春控股先后与当地在医疗康养、文旅、汽车零部件制造以及中央厨房等领域达成合作,甚至计划建设富春总部经济项目、张小泉北方总部等,据咸阳杨凌区招商局官方发文称,富春控股集团在陕投资规模约达130亿元。

然而,这些项目非但没能带来可观的现金流,反而成为资金链断裂的导火索,将张小泉一步步带入了绝境。

02

债台高筑口碑大跌

内忧外患一落千丈

2022年,富春控股因对外投资失败触发连带担保责任;2023年又为关联企业融资质押上市公司股权,最终引爆44.86亿元的担保违约雷区,致使张小泉股份遭冻结。

2024年3月19日,张小泉发布公告,截至公告披露日,张小泉集团作为借款方以及担保方的债务逾期合计59.25亿元,俨然成了一副“空壳”。颇为讽刺的是,张小泉集团注册资本仅1681万元,却撬动近60亿元债务,杠杆率高达350倍。

祸不单行,“不务正业”也让张小泉的口碑不断崩塌。2022年7月,一名来自广州的消费者在使用张小泉菜刀拍蒜后,出现了菜刀断裂的情况,但在联系客服后,对方却回应称“不建议使用刀具拍蒜”。

舆论风波还未平息,该公司总经理抛出的“中国人切菜方法错误”的“神补刀”,再一次将张小泉推上风口浪尖。老字号是信任的代名词,现在却连实用都保不住,还崇洋媚外地把米其林奉为圭臬,无疑再一次激怒了市场,导致品牌形象一落千丈。

让消费者寒心的是,经历过此次事件后,张小泉非但没有实质性的改进,反而多次重蹈覆辙,刀身断裂事故频出。

为了消除“拍蒜门”等事件带来的影响,张小泉又“作死”地组织员工集体刷单。据信用中国网站披露,杭州张小泉电子商务有限公司(系张小泉全资子公司)于2022年12月至2023年4月期间,在电商平台为自家产品组织刷单控评,杭州相关部门对此查实后,责令其停止违法行为,并处罚金25万元。

几番操作下来,张小泉不仅未能挽回声誉,反而在危机的旋涡里越陷越深。2022年,张小泉归母净利润为4151万元,同比下降47.28%;2023年,张小泉更是交出一份营收净利双降的财报,归母净利润再度下降39.48%至2512万元,营收下降1.82%至8.12亿元。

在给深交所的年报问询函回复中,张小泉解释公司净利润、扣非净利润连续两年大幅下滑时,列出的一大原因就是,受外部环境和品牌舆情影响,销售收入增长放缓甚至下降,市场推广费、品牌宣传费等投入增加导致销售费用增长。

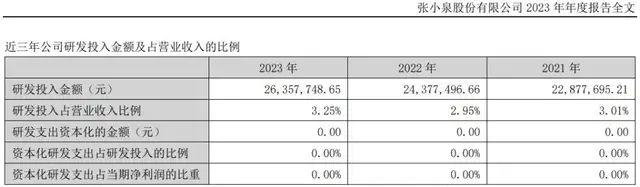

2021年至2023年,公司销售费用分别为1.17亿元、1.46亿元和1.48亿元,即使是在营收下降的情况下,费用也未收缩。与之对应的,是从2021年至2023年,张小泉的产品研发费用分别只占3.01%、2.95%和3.25%,即便如此,张小泉还坚持分红,三年里累计分走1.4亿元,其中超半数进了实控人的口袋。

一步错步步错,资本市场上,投资者也对张小泉信心尽失。上市初期张小泉创出38.66元/股(不复权)的新高,至2024年初时已跌至7.70元/股,跌幅超过80%,市值蒸发近50亿元,截止目前,张小泉市值仅剩21.89亿元。

在不断坠落的过程中,张小泉也曾积极自救,但毫无章法的“四处求生”,更像是一场场闹剧。

03

热心跨界无心制刀

张小泉还有未来吗?

为了突破瓶颈,张小泉试图通过“跨界转型”来拥抱更大的市场增长机会。

2021年,张小泉成立了厨具厨电事业部集群以及家居五金事业部集群。同时,张小泉还确立并启动了“由厨房品牌向品质家居生活品牌升级”的品牌战略。

当年10月底,张小泉成立浙江张小电智能家居有限公司;11月,张小泉官网披露在小家电领域逐渐深入推出了全新品牌类目“健康小电”。

马不停蹄,张小泉又成立广东张小泉国际贸易有限公司,准备经营“化妆品批发、零售”相关业务。到2022年3月,张小泉发生工商变更,经营范围新增了食品销售(仅销售预包装食品)业务,摊子越铺越大。

然而,事与愿违,张小泉低估了市场的竞争白热化程度,也高估了自己的品牌号召力,张小泉厨电销量无比惨淡,各大电商平台销量排行中,张小泉厨电产品难见踪迹。

与此同时,张小泉的主业却一直处于“质不配位”的吐槽声中。在新的消费浪潮中,刀剪界的创新越来越密集,比如京东京造曾围绕制作工艺打造龙泉工艺中式系列、大马士革系列,围绕材质推出科技抗菌系列、德国钢系列;一把中科院专利菜刀不仅将激光熔覆技术应用到刀具上,还将40多种特调钢粉末与304铜离子抗菌不锈钢材料相结合。

反观张小泉,不仅吝啬于研发投入,更让人诟病的是,张小泉剪刀90%以上的生产工序都已经实现了机械化和自动化,在产能明明很充足的情况下,却仍然通过OEM代工生产,以致于品控失守。

最讽刺的是,张小泉花了大力气在营销上,却一次次遭到反噬。张小泉策划推出“祖传张小泉以旧换新”活动,声称可将老刀具折价换购新品,却被曝出一把80年代老剪刀仅抵30元,直接被打成“普通民用款”,折价还不如废铁值钱,并且换购的新品仍是“拍蒜断刀”同款材质,群嘲声一片。

90后接班人亲自下场直播,却因演示切菜时刀柄脱落“翻车”,搪塞称“我们的刀需要特殊保养”,观看人数从10万+暴跌至不足2000人。

从“老字号金名片”,到如今的“黑名单公司”,高额负债压顶、控制权岌岌可危的张小泉终于将一手好牌打得稀烂。

金字招牌的垮塌,从来不是一蹴而就。张小泉的衰落不仅源于资本运作失当,更因为产品力与品牌力的双重滑坡,面对重重困境,张小泉的未来充满挑战。

张小泉会上演逆境重生,还是被历史剪下,时间自会给出答案。

(本文图片来自网络,配图仅供参考,无指向性及商业用途)

参考资料:

1.中国新闻网《从“拍不了蒜”到债务缠身,400年的张小泉怎么了?》

2.财经无忌《百年张小泉走上了荆棘路》

3.快马财媒《张小泉,被彻底玩坏了》