这是关于成长的故事。第一次看《情书》这部电影,是在哈尔滨的某个大学宿舍里。那段时间,还未从高中、高考的余威中走出来。我是复读了一年,才考到了大学本科。当时的我,认为复读,是我成长当中最阴暗的时候。那个时候,我几乎没有跟家人说过几句话。我像个死读书的书呆子一样,独自一人过着三点一线的学习生活。未来不可期,智力的瓶颈,始终无法用努力得到突破,焦虑、自卑、绝望、身心俱疲……

这种生活,以至于上大学四年中,时不时还会在梦中重现。梦里我为了更好的大学,又重新参加了高考。这场噩梦如此真实,让梦中我,将复读那段岁月的苦楚又翻涌出来。梦里想抗拒而无法改变的经历,让我惊醒之后,脊背发凉。我痛恨这段生涯带给我的痛楚,于是鬼使神差地加入了一个旨在“反对高中教育,反对高考制度群”。尽管我并没有在里面说过一句话。

我一直耿耿于怀于当初应该拒绝老爸让我复读的决定,然后坚持去上本地的军校专科,或许现在的命运会不一样。

我不仅没有跟家人沟通,甚至连一起复读的同学也很少交流。内向的性格,是与生俱来的。但那段时光,将我性格深深刻在我的身体和血液里,以至于十几年过去了,我依然无法适应这个外向型的社会结构。在职场里,处处碰壁,郁郁不得志。

之所以,讲了这么多有关个人的废话。是因为一部电影能够深深打动一个人,绝对是这部电影的某些场景对白,勾起了有关自己的柔软记忆。

就像现在我写这篇文章的时候,回忆的就是我坐在大学宿舍,对着电脑屏幕,看着博子从一片雪地里,慢慢走向远处的村庄的画面,窗外是漫天的飞雪,地上是厚厚的积雪。时间缓缓流淌,就像雪地里渐行渐远的博子,仿佛一直在眼前,但突然有一天就已物是人非。

电影中,那段日本雪乡小镇小樽国中时期,也就是我们的初中时候发生的暗恋故事,其实是个通过书信往来拼凑起的回忆,更多的是讲了另外两个故事。一个是:女藤井树的爷爷,在大雪夜,选择背上病重的儿子(也就是藤井树的爸爸),前往医院救治,但不幸的是儿子还是死了。藤井树的妈妈觉得如果安心等待救护车,可能会将他救活。爷爷虽然极力论证,在大雪天的时候,从家里到医院,只有步行去医院才是最及时的选择。救护车要过来,会耽误最佳抢救时间。但藤井树的妈妈并没有原谅爷爷。直到藤井树也在大雪天的时候病重,爷爷依然坚持要背着藤井树去医院。尽管藤井树的妈妈一再表示反对,但拗不过爷爷的坚决态度,帮着他一起在雪夜里走向医院。她也看到了她打的救护车,被大雪堵在半道上。最终,爷爷和藤井树都活了下来。事实证明,之前爷爷的决定是最合理的选择,他们已经倾尽全力救助藤井树的爸爸,没有救活是天命。妈妈也终于释怀,原谅了爷爷。

第二个故事是博子爱上了男藤井树,并定下婚约。然而男藤井树在一次登山中遇难。博子对此一直没有释怀。她忧伤寂寞时,总会跟一名玻璃工匠茂,倾诉自己的情感。而茂一直陪在她的身边,安慰着她。久而久之,两人也渐渐心照不宣的确认了男女朋友关系。为了让她走出阴霾,彻底解脱,他陪博子一起去了前男友遇难的山上。

在一片白茫茫的雪山之巅,向远方问好。博子终于哭出声来,所有的忧伤,都因此而释怀。

如果单独讲这其中的任何一个故事,都不会让这部电影有何特别之处。导演岩井俊二的高明之处在于,貌似两个可以没有交集的故事,却始终在围绕着一个只停留在回忆中的少年男藤井树样貌的大男主而展开。

他的影响,并没有因为他的死亡而迅速消失。博子对他念念不忘,而女藤井树也在潜意识的记忆里,回忆起他们高中时候,第一次在同一个班被老师点名,同时应答时候的尴尬场景。

博子和女藤井树,因为他联系到了一起。博子在男藤井树的家中发现了一本同学录,她偷偷地抄下了藤井树原来上高中时候的地址,准备写一封寄往天国的信。没曾想这封信居然有了回信。原来这封信,被邮递员寄到了女藤井树那。那位邮递员正好认识女藤井树。

好奇的女藤井树,给了博子回信。博子知晓此藤井树是一个同她年纪相仿的女孩,且还是男友藤井树少年时代的同班同学。为了多了解一些昔日恋人在中学时代的情况,渡边博子开始与女性藤井树书信往来。而藤井树在不断的回忆中,渐渐发现少年时代与她同名同姓的那个藤井树曾对自己藏了一腔柔情。

三个故事,最吸引人的无疑是第三个关于青春回忆的故事。

导演本可将这个故事好好打磨一下,变成一部完整的青春纯爱耽美电影。然而,导演的野心很大,他想探讨的主题要深刻得多。我们姑且可以过度解析一下,权当脑力风暴。

就我看来,女藤井树是这个故事里最可怜的人。她生长在一座雪国的浪漫小城小樽。相对闭塞和单纯的环境里,人的思维也变得单纯宁静,也相对晚熟,甚至在这种环境成长的人,会拒绝成长,选择逃避现实,来维持内心的宁静和单纯。女藤井树,在成长的过程中,必不可免地会遇到各种成熟的特征。就比如内心会产生男女之情,会感知到死亡的悲痛。然而,她面对突如其来的好感,表现出的是各种掩饰,甚至表现出冷淡、鄙夷甚至向对外撒气。这些其实是变相的让他引起关注,也是她面对这种男女之情时的慌张与自我防备。

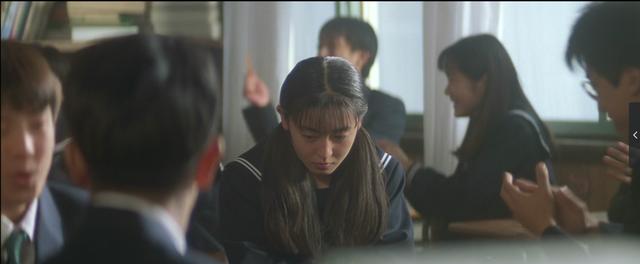

放到中国来说,高中这样紧张的时候,你要表达出这份爱意,将面对的是父母、老师的压力。日本的国中没有中国中考高考的压力大,但这两位同班同名的少男少女,同样引起了周围同学们的起哄和注意。他们恶作剧般将他们俩选为图书管理员。这对男女第一次面对这样的尴尬,都不知如何是好。只是男孩很照顾女孩的感受,选择离开教室。然而,他们依旧不放过留下来的女孩,继续恶搞他们之间无中生有的事。所以忍无可忍的男孩,将为首的同学揍了一顿。

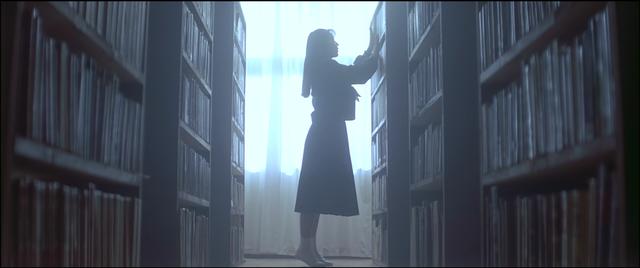

他们在图书馆独处的时候,才是他们彼此感情升华的阶段。影片中最经典的场景,是女孩在图书馆的柜台边,出神地看着倚靠窗边读书的男孩。这其实就暗示了女孩对男孩是产生了好感的。只是当时的她连自己都不知道自己在压抑这份感觉,并选择性地放空自己。青春期的暗涌,已经漫上心间,她却不想被改变,选择原地不动,保持稚子之心。

然而,她仍然受到了周围人的影响,借着帮另一女同学做丘比特的由头,试探性地问了男孩有没有喜欢的女孩。她其实内心深处,还是很期待男主能跟她说喜欢的人是她。尽管当时他即便说出来,她也会强作拒绝。

然而,他却提高嗓门说没有。或许男主当时也很忐忑,也想继续隐藏这份暗恋的情愫。但女孩觉得这可能就是她这段时间的胡思乱想,男主压根就没有类似的感觉。于是,一改往日温柔怯弱的性格,强拉着这位女生到男主身边,冷淡地说出:我刚才之所以这么问,不是我对你示爱,而是帮这位女生问的。

男主在图书室里面拒绝另一位女同学示爱之后,走出图书馆之时重重地在她面前拍下了书,以及放学后骑着车,给女主套上面粉盒子,都是为了表达自己对女主给他介绍女朋友的行为感到生气。

之后的时间里,女主努力维持这份朦胧的感情在可控的范围内,不想让这种感情破坏了一直以来的内心宁静。可是,男主还是有意无意地想靠近她。

就比如,男主拿错了试卷也不还她。而她又不敢明目张胆管他要。所以,趁着放学空档,在自行车棚里等他把试卷换过来。可是,这一等就到晚上,男主假装不知道女主手里的试卷是他的,让女主用自行车发电照明,假模假式地聊着试卷里的题目。实际是在制造话题,想与女主多点时间独处。

如果不是成人世界的变故,他们可以从初中到高中,慢慢培养成青梅竹马的感情。或许,他们在这个小镇会平平稳稳地度过一生,相恋、结婚、生子、老去、死亡。

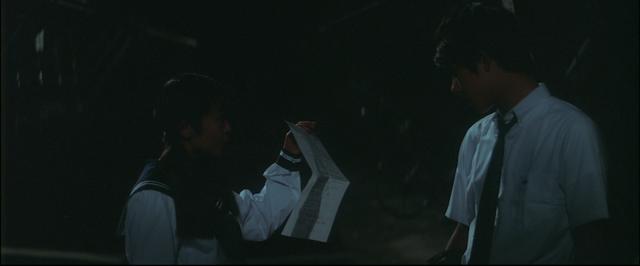

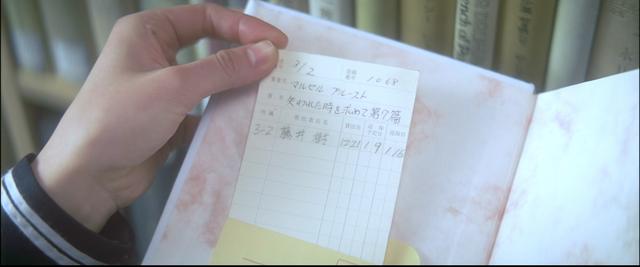

可惜,女主的爸爸去世了。于是,她有一段时间没去学校。同样,男主因为搬家,面临转学。那天,他来到女主家里,想把那本自己借走的《追忆似水流年》的书还回去。他本可将书直接给到老师或者其他同学,但他这次来,主要为了向女主告别的。一路上也在想着该如何将那三个字说出来,最后他决定用自己绘画上的天赋,在借书卡的背面画上女孩的画像。他以为当女孩看到他画的肖像,就能明白自己的心意。

可是,当他来到她家门口时,发现门口挂着祭牌,心想她家里一定遇上不好的事了。当他鼓起勇气,敲开门,女主开门的时候,一改往日的高冷。说话也多了起来,还主动询问了女主的家事。当得知女主的爸爸去世了,他还怯生生地安慰了几句。

女主却意外地笑了起来,因为这是他这样弱弱的感觉,是她第一次看到,觉得又滑稽又可爱。眼神里其实已经对他有好感了。

可惜当她回到学校时,发现男主已经转学走了。而班上的同学还在男主原来的座位上放上菊花盆,这是同学们以此恶搞祭奠离去的男主。女主看后,想到了死去的爸爸,还有已经离开了的男主,她内心的痛苦无处发泄,不由自主地拿起那盆花重重摔在地上。她没有骂班上的同学,只是木讷地想着自己为什么要这么做。

她把男主给她的《追忆似水流年》的书放回了图书馆的书架里,始终未能翻看到借书卡的反面。所以这段感情就此尘封。

其实,她面对爸爸的死,是一直以逃避的心理去面对的。她努力让自己不去想坏的事情,而她在那个年龄阶段,正好是亲情、友情、恋情等情感萌发的时候。她已经无法自我保持内心的宁静和平和。

当她感到失去的痛苦之时,她会像影片一样,奔跑在风雪中,然后慢慢从山坡滑下,来放空自己。然而,当她看到陷进雪中的蜻蜓的时候,不免想到爸爸的死。

她即便生了重病,也不想去医院里看,那也是因为他的爸爸就是送到医院死去的。那里有她不愿想起的过往。影片中有个蒙太奇的手法,让她在医院里梦到了妈妈和爷爷将爸爸推进手术室的场景,进而还梦到了第一次她和男主被点名的场景。那个时候博子还没有给她书信往来。

这说明从女主的潜意识里,爸爸的死和男主的转学,是她那个阶段最痛苦的事情。也许她会在之后的很长时间,都在想着一种可能:如果当时她爸爸没有死,她正常上课,也许就会了解到他马上要转学,她就会向他好好告别。或许在未来能够保持联系,有机会在一起。

时间似乎将女主这段成长记忆里,原本刻骨铭心的感情,冲淡了。但对于爸爸的死,无论女主还是女主的妈妈和爷爷都没有释怀。直到女主亲身经历了生死边缘,才让她彻底战胜了死亡的恐惧,也开始直面爸爸的死亡。她在病床昏迷中,第一次与爸爸平静地告别:

你好吗?

我很好!

原本剧情发展到这里就可以结束了。然而,残忍的岩井俊二导演,还是借助好事的女初中生们,将那本《追忆似水流年》里的那张借书卡片给了她,并残忍的提醒她看背面。

当她看到背面男主给她画的素描时,又惊喜又害羞。她习惯性地努力想在这些小女孩子面前掩饰自己的情感。然而,一想到男主的死,眼泪止不住得往下流。

也许,她会像博子一样,在未来很长时间,久久不能释怀。她要学会的是努力用成人的方式去面对失去,也要用最积极的方式去告慰曾经爱过你而又离你而去的人。她要试着去勇敢地再爱一个人,大胆去表白,大胆去付出。哪怕会碰壁会受伤,这就是成长的阵痛和烦恼。

我写了这么多,其实很多可能是我强加给导演的一些解读。但回到最开始我的自我经历陈述上来,一千个人有一千个“情书”。我在看《情书》电影的时候,想到的是初中时候的一段情愫。情节有一点点相似,都是一个当时很木讷懵懂,一个一直在努力试探。然而这段情感,因为一方的转学而告终,是那种不辞而别的失落。之后,懵懂的一方像丢了魂一样,去过另一方转学的学校,像傻子一样去过那所学校的食堂、宿舍,期待能够与另一方相见。

然而,即便相见,又能如何呢?你会有勇气在那个时候就用那三个字,向TA表白吗?你是不是也会在看到TA的瞬间,又转身离开呢?

岩井俊二谈到青春,说过一句话:青春好像什么都没有发生,但真的什么都没有发生吗? 我和藤井树一样,都在用自己的方式,祭奠美好又苦涩的初恋。