熟悉历史的朋友都知道,1936年10月22日,红军三大主力成功会师会宁,终于结束了艰苦的长征。而细心一些的朋友可能也会注意到,这三大主力分别是:红一方面军,红二方面军和红四方面军。那红三方面军去哪了呢?为何从来没听过这支部队?今天就来给大家解答这个疑问。

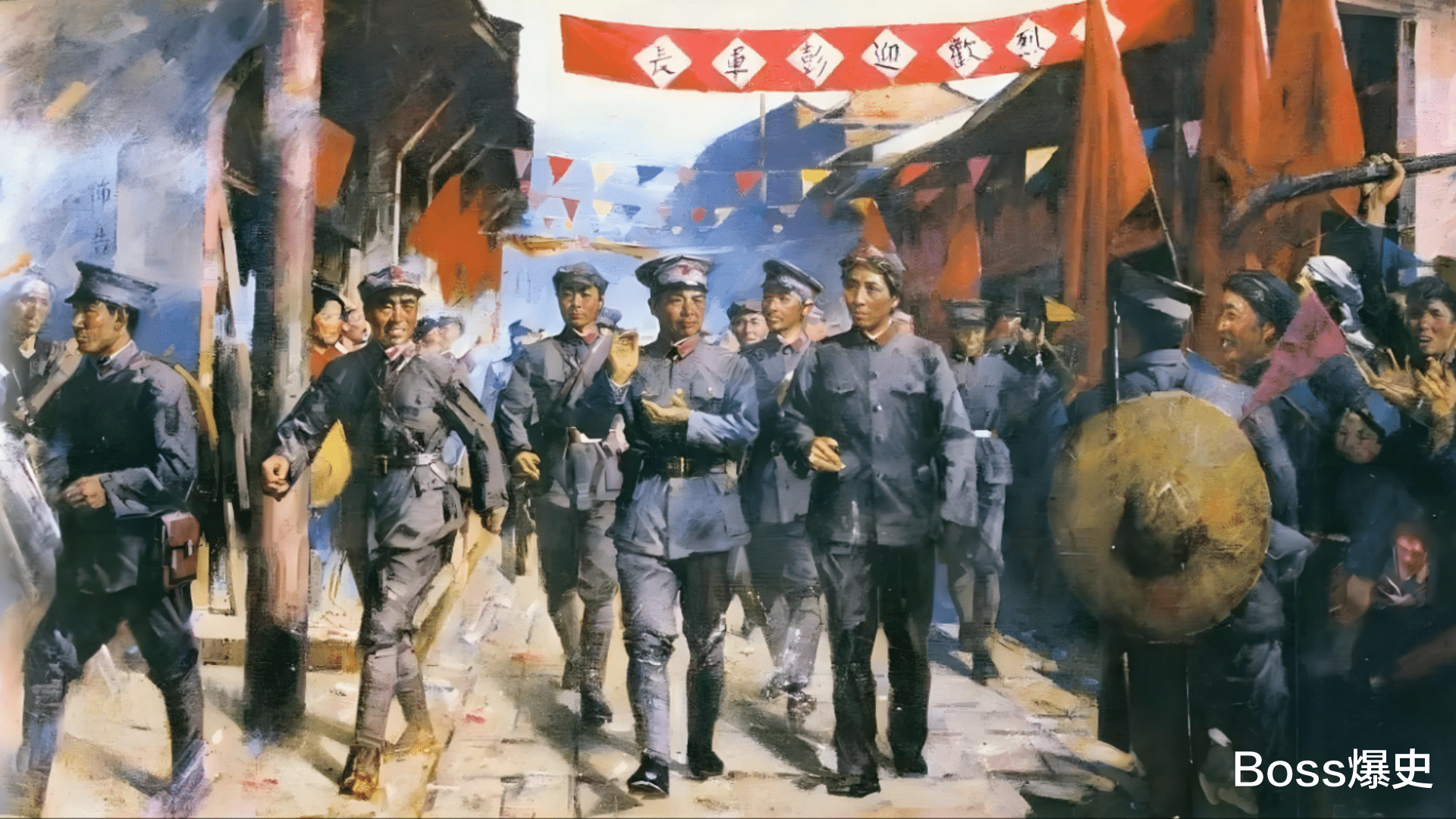

南昌起义爆发后,朱德率领南昌起义的队伍到达井冈山,与毛泽东率领的秋收起义部队会师,两支部队组成了中国工农红军第四军。而与此同时,在中国其他地方的土地上,也出现了大大小小的红军队伍。为了集中力量,方便管理,1930 年春夏之交,中共中央在《军事工作计划大纲》中提出将全国红军整编为四个军团的设想。

红一方面军成立其中,红一军团由红三军、红四军及红十军组成,红二军团由红二军和红六军组成,红三军团由红五军和红八军组成,红四军团由红一军、红九军组成。但一个月后,中共中央又将红军划分为四个方面军,并指派相关人员进行管理。

1930 年 7 月,彭德怀率红三军团以 8000 兵力奇袭长沙,虽一度占领省城却面临湘军反扑。毛泽东、朱德率红一军团 2 万余人紧急驰援,在文家市歼灭国民党戴斗垣旅后,两军于 8 月 23 日在浏阳永和市会师。此时摆在决策者面前的是严峻现实:国民党军正调集 10 万兵力围剿湘赣苏区,而红一、三军团若单独作战,红三军团不足万人的兵力难以抵御。

彭德怀在联席会议上指出:"分则力弱,合则势强",主动提议放弃红三方面军编制,与红一军团合编为红一方面军。总司令朱德,总政治委员毛泽东。这一决策使总兵力达 3 万余人,形成对国民党军的局部优势。这也是红三方面军没能成建制的一个重要原因。

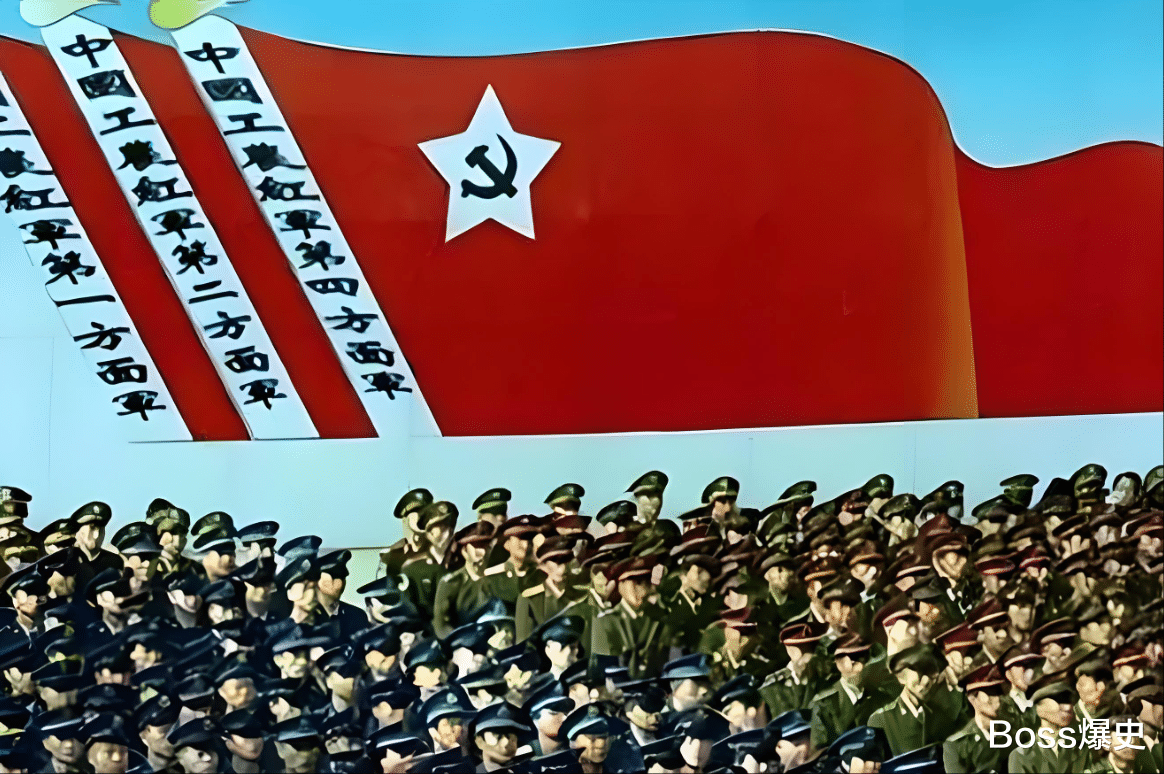

红四方面军成立而第二成立的方面军是红四方面军。当中央还在为军团编制争论时,鄂豫皖苏区已迈出关键一步。1931 年 11 月,红四军与红二十五军在黄安七里坪合编为红四方面军,徐向前任总指挥,兵力达 3 万余人。这一行动完全是根据地自主决策的结果。

但按照中央之前的部署,徐向前的这支红军队伍原本应该是红二方面军。为了呼应中央当时的计划,红四方面军曾一度打算改名。但最终因战略需要保留了红四方面军番号。这种灵活调整使鄂豫皖苏区在 1932 年春发展到鼎盛,控制人口 350 万,建立 26 个县级政权。

红三方面军组建再次搁置红四方面军的成功刺激了中央的规划调整。1933 年 5 月,中央军委正式承认红一、二、四方面军编制,并计划将新组建的七、八、九、十军团合编为红三方面军。但此时第五次反 "围剿" 已进入白热化,这些新军团要么编入北上抗日先遣队,要么随红一方面军长征,组建计划被迫搁置。历史证明,这种分散使用反而保存了革命火种 —— 红七军团(后改编为北上抗日先遣队)虽大部牺牲,却为中央红军长征赢得了战略空间。

红二方面军成立相较于红四方面军的独立发展,红二方面军的组建则完全响应了中央的号召。1934 年 10 月,贺龙率红二军团与任弼时、萧克领导的红六军团在贵州木黄会师,此时两支部队总兵力仅 7000 余人。面对国民党军 20 万兵力的围追,他们采取 "盘旋打圈子" 战术,转战 7000 余里进入甘孜,与红四方面军会师后兵力恢复至 1.4 万人。

1936 年 7 月,中央电令红二、六军团与红三十二军合编为红二方面军,贺龙任总指挥。这一决策既整合了分散力量,又形成对张国焘分裂主义的牵制,最终促成三大主力红军会师会宁。

长征结束后,红军到达陕北,兵员得到了一定的补充。1936年,中央再次提出组建红三方面军的计划。然而,1937年7月卢沟桥事变爆发,抗日战争全面爆发。红军主力被改编为八路军,奔赴抗日前线。红三方面军的组建计划也因此被彻底搁置。

红三方面军缺编的原因红三方面军的缺编,不仅仅是历史的巧合,更是多种因素共同作用的结果。首先,红军在发展过程中,面临着极其复杂的军事形势和战略任务。在与敌人的长期作战中,红军的编制和兵力不断调整,以适应战争的需要。红三军团在长征中的损失惨重,兵力锐减,使得其单独组建方面军的条件不再具备。

其次,红军内部的指挥体系和战略部署也在不断优化。在长征期间,红军需要高度扁平化的指挥体系,以便快速决策和灵活作战。方面军建制带来的指挥层级显然不利于这种作战需求。

最后,抗日战争的全面爆发,使得红军的使命发生了重大转变。红军主力被改编为八路军,投入到抗日战争的洪流中,红三方面军的组建计划也因此失去了时机和条件。

红三方面军的缺编,是中国革命历史中的一段遗憾,但它也反映了历史的必然。红军在革命战争中,始终以革命利益为重,不断调整战略和编制,以适应战争的需要。这种灵活应变的精神,是中国革命取得胜利的重要原因之一。

今天,当我们回顾这段历史时,不仅要看到红三方面军的缺编,更要看到红军在艰苦卓绝的斗争中所展现出的伟大精神和战略智慧。

朋友们,你们对红军的历史还有什么疑问或感想吗?欢迎在评论区留言,下次为你进行解答!