最近,王曼昱用两个重磅冠军,让自己再次站上了国乒女队的“C位”。德国冠军赛和福冈总决赛的女单金牌,仿佛是她为自己正名的最好方式。然而,她的光芒背后,却暗藏了一场争议——马琳对她安排的“特训”,被一些球迷质疑为“搞特殊”。

这种安排到底是基于国乒的整体利益,还是对某位选手的偏爱?是特训成就了王曼昱,还是她本身就有这个实力?这个问题,恐怕比王曼昱拿冠军更有看点。

我们先来说说国乒的现状。孙颖莎这位曾经的“全村希望”,最近的表现有点“拉胯”。亚锦赛输给日本的张本美和,福冈总决赛“一轮游”,这一连串的表现,让她的粉丝直呼“心累”。

外战失利固然让人遗憾,更让人担心的是,孙颖莎的状态起伏已经影响到整个队伍的士气。曾经被视为铁板一块的国乒女队,如今看起来也开始有点松动。

更雪上加霜的是,随着陈梦的隐退,国乒女队的“老中青”结构开始出现青黄不接的问题。

年轻选手一时间难以接班,而核心层的老化问题却已经显现。陈梦退役后,王艺迪被寄予厚望,但她的外战成绩并不出色,让人对她能否撑起“大姐大”的位置充满疑问。

而王曼昱的崛起,看似给了大家希望,但她能不能稳住这个位置,也是未知数。

与此同时,外协球员的崛起给国乒施加了前所未有的压力。像张本美和、巴拉特这样的选手打法灵活、拼劲十足,频频在国际大赛中击败国乒选手。

他们已经不再是过去那种“陪跑”的角色,而是可以随时掀翻主角的黑马。面对这些挑战,国乒不可能不做点什么,特训或许就是应对的第一步。

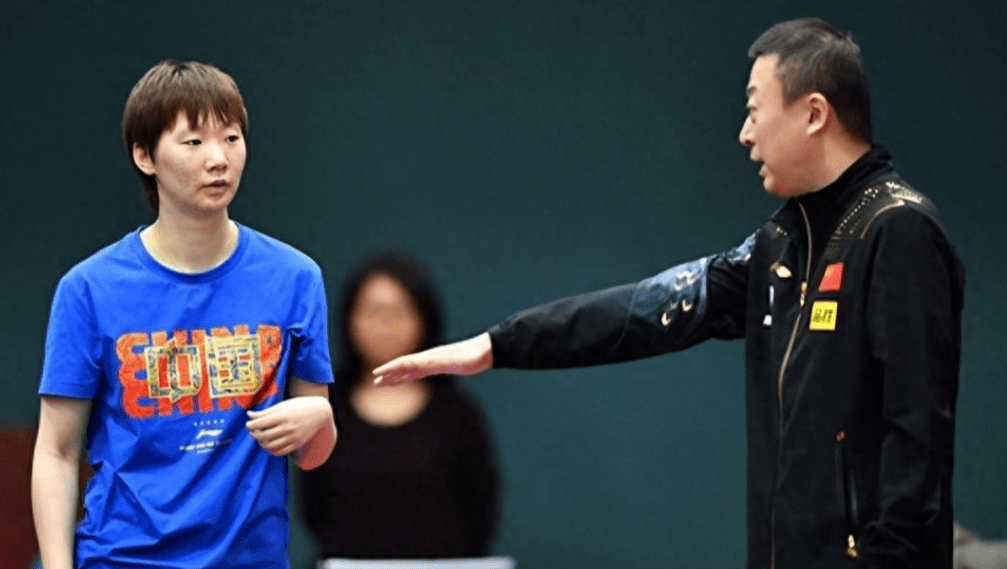

那么,马琳为王曼昱安排的特训,到底是不是“偏心”呢?不少球迷认为,王曼昱现在得到了国乒的“特殊照顾”,而其他选手的资源却被分薄了。

这种说法不无道理,毕竟国乒向来强调的是“团队作战”,而不是对某个选手“重点培养”。再加上,马琳的执教风格本来就有些争议性。

他曾经为陈梦安排过类似的单独特训,结果陈梦拿到了奥运会金牌,这让人对他的“成效论”印象深刻。但问题是,这种方式是否公平,始终是一个争论点。

从马琳的角度来看,他的解释其实也并非毫无道理。他指出,王曼昱目前缺乏固定的分管教练,而徐辉更多地投入到年轻球员的培养中,这让王曼昱在指导上出现了“空档期”。

为了补上这个短板,同时提高她的外战竞争力,马琳安排了针对性的特训。马琳的想法很明确:既然巴黎奥运周期已经进入冲刺阶段,培养一位状态稳定、实力过硬的核心选手比“雨露均沾”更重要。

那么,这种逻辑站得住脚吗?从实际成绩来看,王曼昱确实是特训的最大受益者。她的竞技状态明显回暖,两座重量级冠军奖杯足以说明问题。

但如果换个角度看,其他球员是否因此被忽视,还是一个值得思考的问题。国乒女队需要的不仅是一位顶尖选手,而是一个能够在外战中整体压制对手的团队。

或许有人会问,为什么偏偏是王曼昱?答案其实并不复杂。首先,王曼昱有实力。作为国乒女队的“后起之秀”,她的表现一直都比较稳定,尤其是在外战中的适应能力更是突出。

其次,她的战术风格在面对外协选手时更具杀伤力,这一点让她成为应对外战威胁的重要砝码。

再次,她缺乏固定的分管教练,而孙颖莎有邱贻可,王艺迪也有指导团队,这让王曼昱的特训显得更加必要。

不过,这种“重心偏移”的安排,也反映了国乒目前的一些问题。比如,为什么分管教练的调整会让王曼昱陷入无人可指导的境地?为什么年轻选手的培养不能在短时间内补上空缺?这些问题不解决,未来类似的争议还会继续出现。

其实,这并不是马琳第一次采用“特训”模式。回顾过去,他曾经为陈梦安排过类似的训练,结果帮助陈梦成功夺得巴黎奥运会金牌。

这种“成效论”虽然引发过不少争议,但事实证明它确实有效。如今,他将这一模式用在王曼昱身上,无疑是希望再次复制这种成功。

但是,这种执教方式的短板也非常明显:当过多的资源倾向于某个选手时,其他选手可能会因此受限。

这种矛盾很难调和,就像一碗水很难端平。毕竟,竞技体育是残酷的,优胜劣汰才是常态。只是,这种“胜者为王”的思路,对于球迷而言,未必是容易接受的。

归根结底,国乒需要的不仅是一个个单独的冠军,更是团队的整体实力。王曼昱的成功,虽然是特训的直接成果,但也折射出国乒青黄不接的问题。未来,如果年轻选手能够快速成长,分管教练制度更加完善,这样的争议或许会少一些。

成绩,永远是对争议最好的回应。如果王曼昱能够持续用胜利证明自己,这场“特训风波”终将成为历史。至于现在,争议虽然还在,但谁又能否认,国乒正在以自己的方式寻找出路呢?

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。