“你会不会担心买的奶粉有问题?

”张伟医生当年面对一个怀抱婴儿的母亲时,被这样问到。

抱着孩子的母亲皱着眉头,满脸的不安。

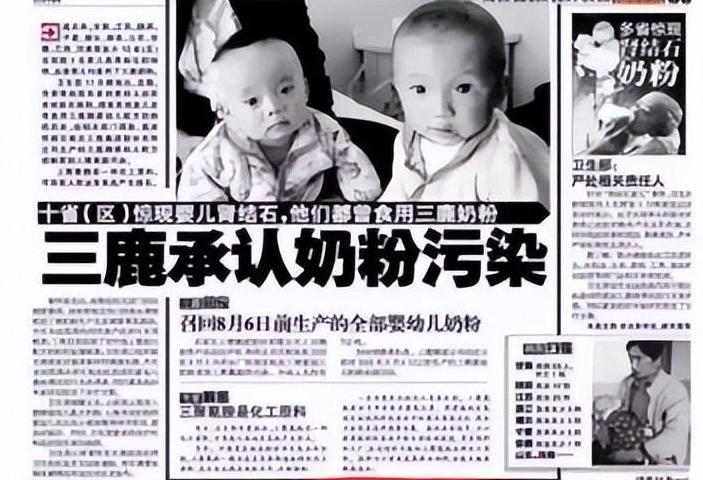

那是2008年夏天,兰州的医院里,越来越多家长带着患病的婴儿前来就诊。

孩子们都有一个共同点:总是尿频,有的甚至出现血尿。

然而那时,没有人能准确地说出问题出在何处。

直到医生张伟敏锐地意识到情况不对,并向社会发出警告。

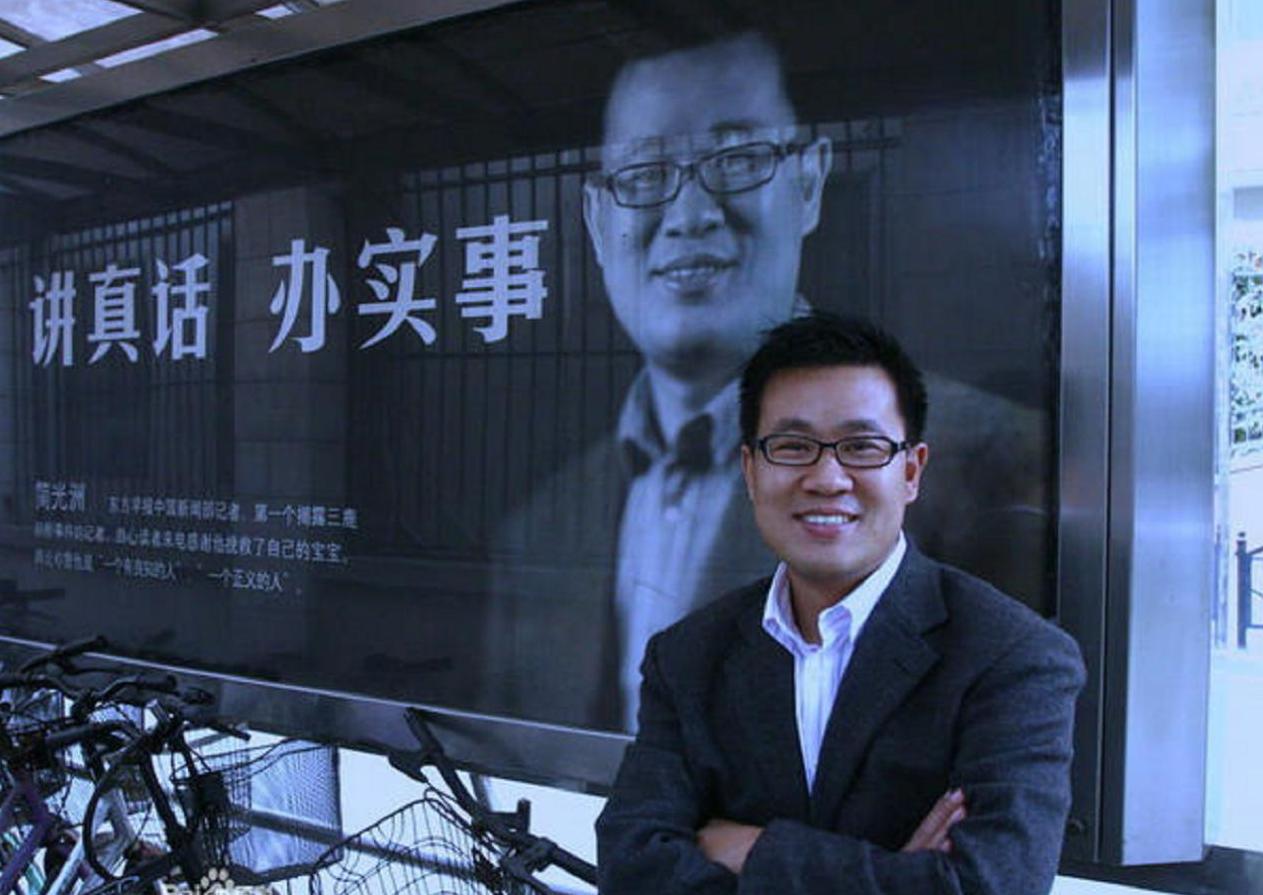

更关键的推动者,是坚决将“三鹿奶粉问题”写到稿子里的记者简光洲。

简光洲的这篇报道让一个大事件浮出水面,他一时成为无数人眼中的英雄。

但少有人知道,做出这篇报道的背后,他不仅背负了巨大压力,也改变了自己的人生轨迹。

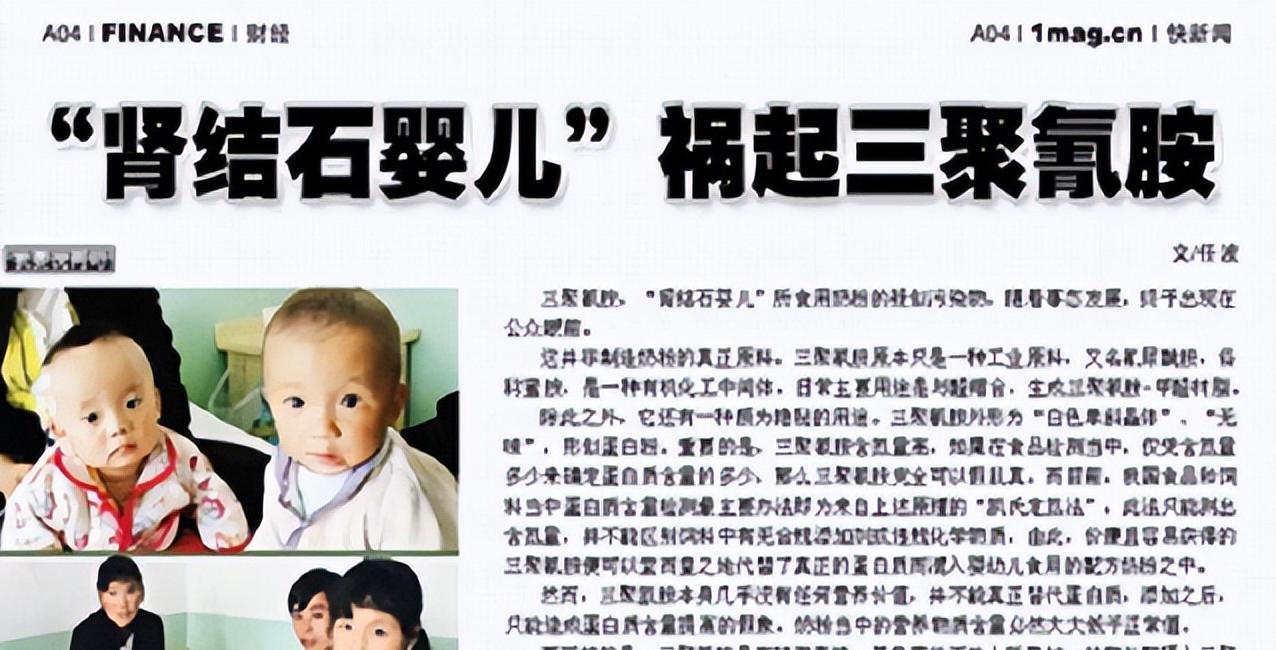

2008年的秋天,一个名叫《甘肃十四名婴儿疑喝三鹿奶粉致肾病》的报道,打破了当时国内食品行业的平静。

这篇文章不仅让“三鹿”这个响当当的品牌成为“罪犯”,更揭露了奶粉行业掺杂化工原料三聚氰胺的黑幕。

彼时的三鹿还是多少家庭的信赖之选,普通消费者从未怀疑过一个家喻户晓的品牌会和“毒”联系在一起。

文章中披露的细节让人震惊:多少家庭因为这样的奶粉陷入困境,又有多少孩子因此疾病缠身。

从这一刻起,食品安全问题被推到了聚光灯下,也引发了公众对国产奶粉的一次信任危机。

可在简光洲的眼中,敲下“三鹿”的名字,绝不只是发布消息那么简单。

那是一次打破多年行业“潜规则”的行为。

此前,媒体通常用“某某品牌”来隐去公司具体名称,害怕惹祸上身。

但简光洲说,这次情况绝不能再藏着掖着,他必须直白地揭示每一个真相。

实际上,三鹿奶粉的真相早有端倪。

早在2008年年初,许多孩子因为肾功能问题频繁就医,部分家长已经开始怀疑奶粉质量。

他们联系奶粉厂商时,反馈却石沉大海。

直到张伟医生接触到第一例患儿,他的直觉告诉他,问题很可能出在奶粉上。

他甚至向媒体写了一封揭露信。

但当时的信未能引起社会关注,“三鹿”作为一个市场巨头,有许多人不敢轻易碰触。

简光洲从听闻线索后,立刻开始了调查。

他和受到伤害的家长面对面交流,记录下那些哭过太多次的母亲脸上的无助。

他一边走访,一边整理手上的证据,越深入越发现事态的严重性。

可他很清楚,一个记者敢直接点名三鹿奶粉,会面对怎样的后果。

他还是发出了那篇报道。

这篇文章,让简光洲的名字迅速为世人所知,但同时也给他的生活带来了不小的改变。

2008年的报道,让简光洲拿下了中国新闻奖一等奖;2009年,他被推选为年度新锐人物。

光环的背后,他的生活更多了一些别人看不见的艰辛。

有些人指责他为什么非得揪住民族品牌不放;有人对他进行恶意攻击,甚至威胁到了他的正常生活。

简光洲面临的不只是舆论压力,还有职业上的现实。

“工资十年没涨过,有时候真觉得吃力。

”这些年,女儿的出生让他感到生活的重量。

2012年,他选择了离开报道一线,告别记者身份。

有些人不解:为什么在事业的巅峰期转行?

他在微博上写了一句话:“理想已死,我先撤了,兄弟们珍重!

”简短的一句话却带着深沉的无奈,也道出了许多记者同行的心声。

转行后,他和朋友创办了一家传媒公司,尝试在另一个战场找到自己的位置。

虽然离开了记者岗位,但简光洲依旧活跃在公众的视野中。

他通过短视频平台分享自己的观点,依然用自己擅长的方式记录这个时代。

他的手机里经常存着一些截图和短视频素材,“这是社会里没被发现或没被关注到的角落,我还希望通过它们告诉更多人一些有价值的事。

”

现在的简光洲也在新的工作中找到意义。

他总说:“还是个写作者。

”只不过笔变成了影像,他的发声途径变了,但他的初心没变,还是那个希望让真相浮现的人。

17年前,简光洲用一篇报道揭开了一个巨大的黑幕,让无数婴儿的命运得以挽救,也让人们看到了媒体的力量和坚守的意义。

而现在,他的名字已经不再被频繁提及,但那份追求真相的初心却给更多人留下了坚持的动力。

或许,不是每个人都能选择像他一样站在聚光灯下,也不是每个故事都有一个完美的结局。

但简光洲用自己的经历告诉我们——即使离开了舞台,也能继续为社会留下一份光亮。

这个世界可能不公平,但正是有人为光亮坚持,生活才有被照亮的可能。