你知道吗?在这个圈子里,居然有人敢跟“deepseek”抢商标!听到这个消息,不禁让我想起那句老话:“明知山有虎,偏向虎山行。”这下好了,不仅虎山翻了车,连自己都掉坑里去了!这次的事件,真是给了这些商标抢注者一个狠狠的耳光——你觉得你能借着热点捞一笔,结果最后捞到的,却是自己的脸面和信誉全都搭进去了。

话说回来,这种事儿放到平时,谁会信呢?大家抢注个商标好像是在玩儿个小儿科游戏,但如果你恰好惹了那些有点背景的企业,想玩个“顺风车”也就算了,真碰上了“deepseek”这种明星企业的热度,最后一口气可就能把你弄个“全垮”。这事儿,有点热闹,有点离谱,但又让人觉得,“天下之事,不可不看!不看必吃亏!”

所以说,这次“deepseek”的商标抢注事件,不仅是一个热度的风波,更是一场关于“法律”与“道德”的拉锯战。想象一下,在那股风口浪尖上,连国家知识产权局都看不下去,直接“放话”全盘驳回,抓了一波抢注者的黑手。这场公然的“吃瓜戏”到底怎么演变的?谁又是背后站着的“幕后黑手”?我们一起来扒一扒。

在国内,商标抢注现象并不新鲜,某些人总觉得,趁着别人有了点儿热度,赶紧上演一出“下手快,赚得多”的好戏。然而,想要在这样的游戏中获利可不是那么容易的——尤其是在“deepseek”这样有背景、有实力的品牌面前。事实上,这个品牌虽然是新兴企业,却背后有强大的技术支撑与市场话语权,商标自然就成为了它保护自身利益的一个重要资产。

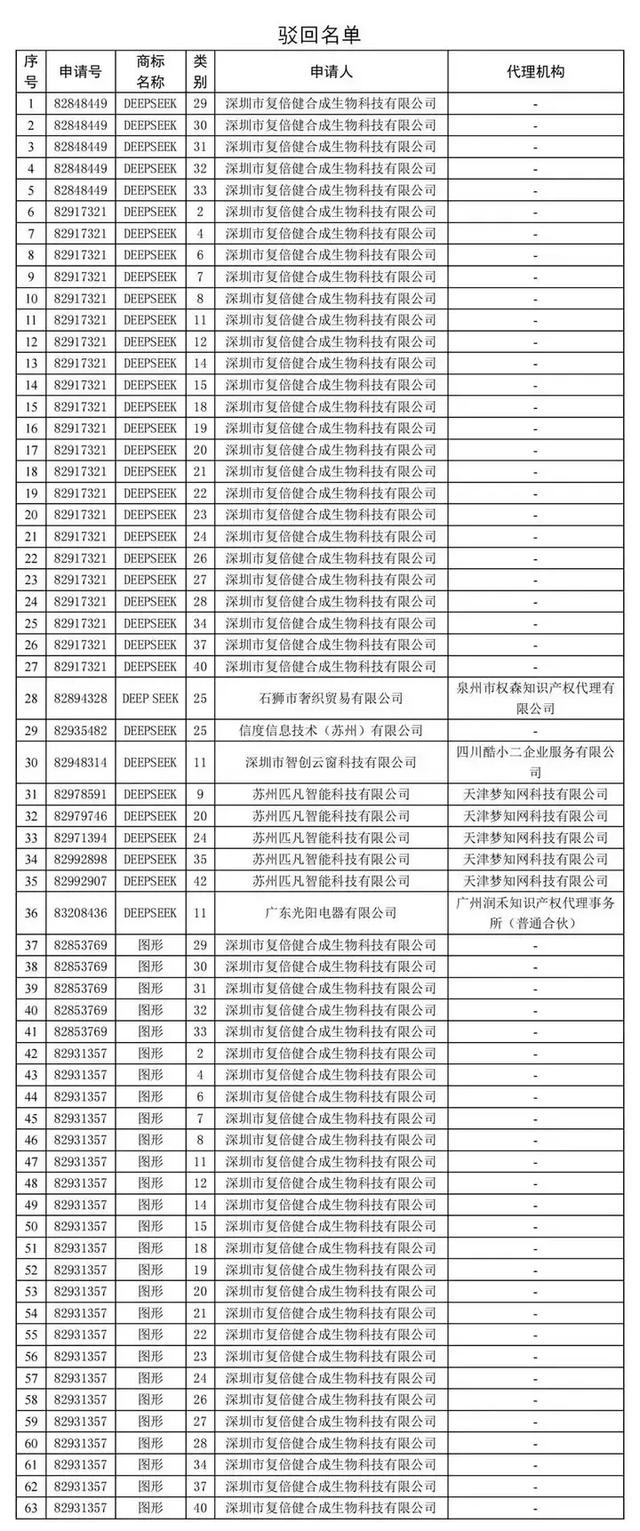

这回,六家企业简直就像是嗅到鱼腥味的鲨鱼,纷纷盯上了“deepseek”的商标,想要趁机挤一脚。不过,他们没想到的却是,“国家知识产权局”眼疾手快,直接开刀,全部驳回! 有点儿“捅了马蜂窝”的味道吧。最扎心的是,抢注者不仅没成功,反倒是被国家“贴脸曝光”,直接丢尽了脸。

这时,我们得回过头来看,这背后到底藏着什么猫腻?商标抢注,简单来说,就是在别人尚未注册或者尚未商用的情况下,抢先拿下某个有潜力、有价值的商标,以期后续进行倒卖或者进行商业化利用。商标,一旦被抢注,便拥有了商业控制权。可是,这种行为能称之为“智慧”吗?恐怕连道德的底线都不值一提。对很多企业来说,做生意讲究的是竞争和创新,而非靠抢注牟利。

而且,更可怕的是,这些参与抢注的企业和商标代理机构可能还会面临来自市场监管部门的警告和罚款。情节严重的,甚至可能涉嫌刑事犯罪——这可不是什么小事。商标代理机构也是“祸从口出”,不仅失去了代理资格,连自己的资质都可能被吊销。这无疑是对这些“不良企业”发出的严正警告:“欲速则不达,急功近利只能自吞恶果。”

从这起“deepseek”商标争夺战中,我们不难看出,法律的力量,正越来越成为市场的最后防线。商标,作为企业的一张“名片”,不仅是其无形资产的一部分,也是其未来发展的重要保障。抢注商标行为不仅触犯了商业道德,也破坏了市场的公平竞争秩序。而作为普通消费者,我们应当如何看待这种现象?

第一,遵循法律,尊重市场规则。 我们常常听到一些“捷径”,比如通过“搅局”迅速获得关注。但真正的长远成功,不可能建立在这种短视的手段上。抢注商标的行为,虽然可能在短期内带来一些小的利益,但从长远来看,它的负面影响只会让企业陷入舆论危机,甚至面临法律责任。

第二,创新与原创是企业的真正竞争力。 通过抢注、通过蹭热度,总归是不能持续的。想要在市场中占有一席之地,企业必须依赖真正的创新和竞争力。而这正是“deepseek”成功的根本所在——它依靠的是技术创新和品牌积累,而非投机取巧。

第三,我们应当对这种现象保持警觉,并且支持那些走正道的企业。 法律并不是个摆设,它是保障我们公平竞争、保护知识产权的基石。而每个人也应当在日常生活中,增强对这种不良行为的识别和抵制。

最后,“事不关己,高高挂起”的态度,是我们每个人都应该避免的。身边的事儿,可能随时与我们相关。如果我们看到不正当的商标抢注行为,看到企业为了短期利益而不择手段,我们应当挺身而出,坚决站在道德和法律的立场上,发出我们的声音。

通过这次“deepseek”商标抢注事件,我们不得不再次提醒自己:在商业世界里,拼的不仅仅是脑袋,拼的是底线。可见,企业和个人在做事时,一时的欲望,可能带来的是长久的后悔。所以,无论是在创业的路上,还是在日常生活中,我们都要时刻保持警觉,用智慧去规避那些坑,而非贪图一时的便宜。

有网友评论:“真是太搞笑了,商标抢注最后反而成了丢人现眼的典型。”而也有专家提出:“法律的震慑力,能让我们有更多机会去看到正道的力量。希望更多企业能从中吸取教训。”

那么,你怎么看待这次事件呢?你认为这种恶意抢注商标的行为应该如何处理?欢迎大家在评论区留言讨论,共同探讨企业如何在正道上走得更远!