德国元首希特勒在二战中的德国可以说是皇帝般的权力,甚至于希特勒在德国已经被神格化了,希特勒就是神。但是有一个很奇怪的现象,希特勒的军衔一直都是下士,并且自始至终都佩戴着他在一战中获得的二级铁十字勋章和一级铁十字勋章,为什么希特勒如此重视这两枚勋章?为什么不提高自己的军衔,比如弄个陆军元帅当当?他的权力难道不配获得更高级,更荣耀的勋章吗?因为这些是真正的荣耀,不掺杂任何杂质。

德国的社会氛围

德国的社会氛围二战前的德国和现在被限制武备,整个国家的尚武精神被阉割的德国完全不一样,经历了德意志帝国数十年的爱国主义教育,整个德国的社会氛围就是为国奉献、崇尚军队、艰苦奋斗,底层的百姓也能够通过自己的努力来改变命运,尤其是军队被全社会崇拜。

曾经德国崇拜军队的程度是现在很难想象的,在德意志帝国时期发生过这样一件事,有一个人偷了一套中尉制服,然后随便在路上拦住了一队巡逻的士兵,径直走进了市银行要求取一大笔钱,按理来说这种要求肯定是不会被答应的,但因为他是“中尉”,不需要任何手续,也不需要任何理由,银行就相信了他。

在普鲁士王国时期有一句名言:“其他的国家有一支军队,而普鲁士的军队有一个国家”。滋生于普鲁士王国的军国主义彻底让德意志人民狂热了起来,当时的中学生写作文选择想要当的职业,一百个人中有九十九个会选择参军,不仅底层想要参军,容克贵族阶层也十分推崇参军,对于他们这些人来说,参军打仗是天生地义的,就像吃饭喝水一样正常。

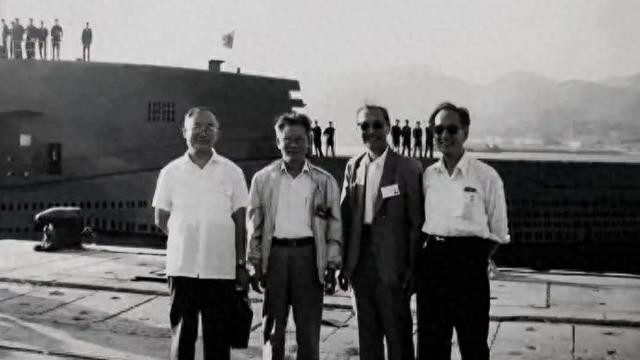

皇帝、首相、元帅和士兵

皇帝、首相、元帅和士兵上边这张图是希特勒当年竞选的海报之一,这上边的写的单词分别为皇帝、首相、元帅和士兵,表达的主题非常明确,希特勒是出身底层,但是和之前的德国伟大人物一样愿意为德国奉献一切。从希特勒的经历来看,他绝对是个励志人物,一个来自奥地利边境小城的三无青年在一战中参加德军,在西线打了四年的仗。

一战的西线战场是一个怎样的情况呢?阎王爷来了都说太地狱。在西线的堑壕战中,对每一个士兵来说都是折磨,绝大部分人都没有办法熬过四年的血腥厮杀,但是希特勒却成功活了下来,并且有好几次记录显示希特勒所在的部队全军覆没,就活下来了他一个。而更关键的是,希特勒在军队中的职位是传令兵。

这种兵种干的活日常就是抽死神大耳刮子,传令兵需要经常穿梭在堑壕中间,穿越两军中间的死亡地带,在一战中是危险系数最高的兵种之一,希特勒的八字硬得很。而关于希特勒的一枚二级铁十字勋章与一枚一级铁十字勋章,这背后的故事也很传奇,二铁是因为他冒着炮火成功传递了一份重要情报,而一铁则是在1918年的皇帝战役中单枪匹马俘虏了五名英军(也有资料说是法军)。

而希特勒的下士军衔也是靠着战功打出来的,这份荣誉要远远比自己当上德国元首之后给自己授予大将乃至元帅军衔来得有底气、有自信。希特勒在竞选德国总理的时候,他的一战老兵身份可是为他拉来了不少的老兵选票,它能够获得军方的支持也是因为这个身份。

希特勒和一般的纯粹政客完全不一样,他出身底层,直到底层老百姓和前线的将士们需要什么,这也是为什么德军在二战中的战斗力如此强大。举一个例子,二战中德军部队无论在多么艰苦的情况下一定会优先保障最前线士兵的伙食,一线士兵的伙食标准是最高的,一个普通士兵的薪资也非常高,月薪差不多是四个熟练工人加一起。

希特勒和一般的纯粹政客完全不一样,他出身底层,直到底层老百姓和前线的将士们需要什么,这也是为什么德军在二战中的战斗力如此强大。举一个例子,二战中德军部队无论在多么艰苦的情况下一定会优先保障最前线士兵的伙食,一线士兵的伙食标准是最高的,一个普通士兵的薪资也非常高,月薪差不多是四个熟练工人加一起。

他不需要那些假东西。

所以二战德国输了希特勒没输,英国赢了丘吉尔没赢,真对照组,一个输了战争还是有人追随,一个赢了战争被赶下台

士兵领导元帅不比元帅领导士兵逼格更高?[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

元首还是飘了 不然中东也许就没有以色列 也没有这么多阿拉伯人受苦受难

一个通讯兵拿到铁十字,哪真是牛啊

《史记.勒特希本纪略》之一……德意志居欧陆中土,民风骠悍纯朴,善骑射匠造,文艺炳然……欧战起,羽檄飞至,德法逐鹿,阿道夫投笔从戎,敢冒矢石,旋为哨长。战于凡尔登,血流漂杵,白骨撑天,法军施毒剂,阿道夫中蛊失明,甚楚,白布裹目,堑壕中挥臂指前而呼曰:“左右勿恤我。男儿报国,就在今日,儿郎,击敌击敌!”时法军大都督贝当观炮镜,睹此状,叹日:“壮士断腕不过如此。生子当如此德弁。”……败,德皇退位去国。魏玛共和,付英法巨缗,民生艰难,几近饿殍。阿道夫闻之,号哭欲绝,誓血此耻……逾廿载,欧战又起,德击法,陷巴黎,受降表,会老都督贝当,笑问曰:“当年沙场炮镜中,君欲做我干爸爸事,今尚忆否?”对曰:“老朽惭愧。”携手而欢,引为忘年。贝当授伪法执政,物资丁壮尽悉供德,后人唾之为“法奸”、“国贼”、“希特勒的干爸爸”……

二战德军的平均素质其实已经远不如一战的德军了。毕竟一个持续军事化准备了百年,一个重启了十来年终断的军事化准备不过十年。三德子高层和底层军官素质还不错,中层军官素质就很不平均了[吃瓜][吃瓜][吃瓜][吃瓜]

一战德国战败后德国军队用各种方法保留了军官和士官队伍,优中选优的那种。有军官体系兵源也不差、武器也好,你说能不能打?

[笑着哭]文官不贪财武官不怕死

文官治国

真能洗。真实原因只不过是他已经退伍了。而且也没有必要在意军衔了。毕竟兼职总司令 。

有一说一勃涅日涅夫跟他比格局不在一个层次了

国家元首是他职务,下士是他曾经的军衔,有了下士军衔更亲民,亲军,政治作秀。

据说德国的铁十字勋章在希特勒之前从未颁给过士兵

难怪扫地僧都是武功最好的[得瑟]

你得这样看,一个国家的元首特别重视荣耀勋章,而且还是从底层干起。这得对军队有多大的鼓舞。