文|史说百家

编辑|史说百家

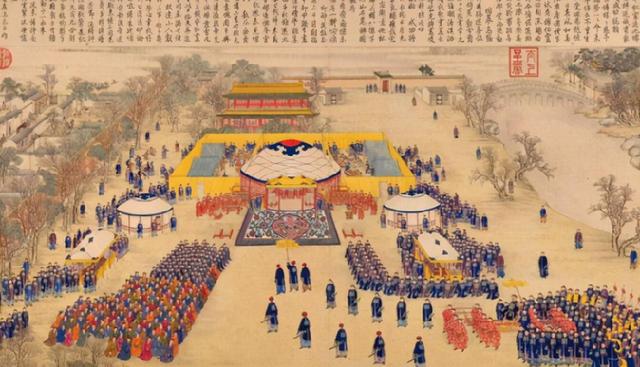

前言清代前期的州县长官任命制度是基于明代遗制,并加以修改和完善的。清初的州县长官由中央政府授予,但在地方政治和实际情况的影响下,逐渐形成了以地方官员推荐、中央政府任命的“署任”制度。

此制度下,地方官员在推荐官员时具有一定的自主权,但中央政府的任命权仍然占据主导地位。另外,清代前期的任命制度还存在官员腐败现象,如买官卖官等。

古代除了科举还能通过别的方法做官吗?在其制度之中是否也有漏洞可钻呢?

任命制度

任命制度在清代前期,官职制度是以九品官人制为基础的,即根据官员的职位和级别,将官员分为九品,其中一品最高,九品最低。

同时,任官标准主要考虑官员的文化水平、功绩和品德等方面,其中以文化水平为主要考核因素。官员必须经过科举考试,取得相应的文凭,才有资格担任官职。此外,还需要考虑官员的出身和家世等因素,这也是清代官场的一个重要特点。

清代前期的州县长官任命方式比较多样化,主要包括三种方式:

正任制度:由朝廷按照官员资历、考核等因素进行选拔,直接任命到相应的职位。

推荐制度:地方官员可以向上级官员推荐合适的人选,由上级官员审核后上报朝廷任命。

报名制度:有意担任官员的人可以自行报名,并由地方官员审核后推荐给上级官员和朝廷。

在清代前期,由于清朝政权的初建和地方治理的复杂性,州县长官的任命受到了许多制度和实际因素的影响。

其中,“权宜”制度是重要的影响因素之一,在这种制度下,州县长官的任命是由官员推荐和评审组织决定的,而非根据官员资历和考试成绩进行的标准化任命。

这种制度在一定程度上加强了地方官员之间的联系和互动,也缓解了朝廷与地方官员之间的矛盾。

然而,“权宜”制度也带来了一些负面影响。由于没有统一的任官标准和程序,官员之间的关系和政治因素往往成为了决定州县长官任命的主要因素。

这导致了一些不够称职的官员被任命为州县长官,影响了地方治理的质量和效率。同时,“权宜”制度还容易被地方权贵和豪强利用,导致官员的任命和地方治理更加势利和腐败。

清代后期,为了解决“权宜”制度所带来的弊端和腐败问题,清政府开始逐步实行署任制度。署任制度的形成主要是在光绪年间,而在之前的嘉庆、道光年间也出现了一些类似的制度,但都未得到普遍实行。

署任制度的主要内容是将州县长官的任命权从地方官移交给中央官署,即由六部和都察院按照标准程序选拔人才,通过科举考试录用,然后由中央派遣到地方担任官职。这一制度的实施,使得官员的选拔更加公正,也减少了地方官员的腐败问题。

清代中后期,署任制度得到了广泛的推广和实施。署任制度的实施分为两个阶段,即从康熙朝到乾隆朝的第一阶段和嘉庆朝到道光朝的第二阶段。

第一阶段的署任制度实施始于康熙年间,当时,朝廷开始试行署任制度,以便控制官员权力,避免藩镇割据和地方势力的膨胀。康熙年间实行的署任制度是一种权宜之计,主要目的是为了解决当时的官员任命难题。

第二阶段的署任制度实施始于嘉庆年间,当时,朝廷已经认识到署任制度在治理地方上的积极作用。嘉庆年间,朝廷开始规范署任制度,规定了署任官的职权、任期、考核、晋升等一系列制度,署任制度开始被广泛应用于各个地方的行政管理中。

到了道光年间,署任制度已经成为清代州县官员任命的主要制度之一,并在治理地方和维护社会稳定方面发挥了积极的作用。在署任制度的实施过程中,不断进行改革完善,逐步形成了相对稳定的署任制度体系。

清代署任制度在实施过程中经历了一定的变化,主要是从起初的权宜性质逐渐向制度化方向发展。

清代初期,由于各种原因,如朝廷的官员人数有限、地方官员的死亡、辞职、被罢免等,导致州县长官的空缺率较高。此时,朝廷为了满足州县长官的任命需求,开始采用署任制度,由巡按、布政使等官员担任代理,以填补空缺。

政治上的不稳定和地方官员的腐败问题,朝廷希望通过署任制度来加强对地方官员的监督和管理。后期,由于清朝逐渐稳定,朝廷对署任制度的控制也逐渐加强,署任官员的地位逐渐上升,署任制度也逐渐趋向于制度化。

一些地方官员认为署任官员没有实际掌握地方事务的能力,而且他们的地位较低,难以得到地方官员的尊重和合作。

然而随着署任制度逐渐发展,一些署任官员表现出色,逐渐获得地方官员的认可和尊重,这也推动了署任制度向制度化方向的转变。

清代社会发生了很多变革,这也影响了署任制度的变化。随着清代社会经济的发展,州县长官的职务变得越来越重要,对署任官员的能力和素质要求也越来越高。同时,新的地方势力的崛起,也促使署任制度的变革,以适应新的地方政治情况。

四川成都府

四川成都府四川成都府署任制度的引入和推行,可以追溯到清乾隆年间。当时,成都府的治安状况较为混乱,加上州县长官多是青黄不接的“太子党”或“反贼”,导致政治上的不稳定。

为了解决这个问题,清政府派遣亲信官员任命成都府的州县长官,以期重振地方政治。

具体来说,乾隆年间,四川成都府开始实行署任制度,由清政府任命来自外省的巡抚、按察使、道员等高级官员担任成都府的代理长官,这些官员通常不受当地势力干扰,能够比较公正地处理地方事务。而署任制度的实行,也为清政府进一步加强对地方的控制提供了契机。

到了嘉庆年间,四川成都府的署任制度得到了进一步发展。当时,成都府的治安状况较好,但是州县长官的选拔仍然存在不足。

为了解决这个问题,清政府开始在成都府内部设立了署理巡抚、按察使等职务,由这些官员担任成都府的代理长官。这些官员通常是通过考试或者升官途径得到任命,能够相对公正地处理地方事务。这样,就在一定程度上保证了成都府的政治稳定和治理效率。

四川成都府在清代的署任制度实施过程中,可以分为两个阶段进行分析。

第一阶段是由康熙帝在康熙三十年(1691年)开始试行的,当时康熙帝下令将所有州县的知县、知州、通判改为署任制,由巡抚、布政使、按察使等官员直接任命,而不再按照选举制度进行任命。

这一制度的实施初期在成都府遇到了很多问题,主要表现为由于缺乏有效的监管机制,导致署任官员贪污腐败的现象时有发生。

第二阶段是在雍正年间,成都府出现了一些措施来加强对署任官员的监督,使得署任制度的效果得到了一定的提升。

主要措施包括加强对署任官员的考核,定期进行考核并且将考核结果报告上级官员,以及规定署任官员的任期,任期结束后必须进行交接,否则将会受到严厉的惩罚等等。

在成都府实行署任制度的过程中,也经历了一些变化和调整。其中,最主要的变化就是在任命方式上的调整,从最初的举荐制度,到后来的竞争制度,再到后来的考试制度。

清朝初年的政治环境比较混乱,官员的选拔主要依靠举荐,但是这种方式容易出现贪污腐败和权力滥用的问题。到了康熙年间,清朝政治逐渐稳定,这时引入了竞争制度,以确保官员能力和品德的公正评估。到了乾隆年间,清朝政治更加稳定,考试制度成为了选拔官员的主要方式。

随着社会经济的发展,人口和经济的增长带来了更多的社会需求,使得官员的责任和任务也更加繁重。因此,选拔官员的方式需要更加科学和公正,以确保其能力和品德。

在实行署任制度的过程中,也出现了一些问题和经验教训,例如官员的能力不足和贪污腐败等问题。这些问题促使政府不断改进和调整署任制度,以确保官员能力和品德的公正评估。

结论

结论署任制度增加了州县官的责任感和使命感,署任制度的引入,使得州县长官的任期不再是权宜之计,而是定期任命,从而使得这些官员更加珍惜自己的职位,提高了工作的积极性。

由于署任制度的实行,州县长官的任期是有限的,如果他们在任期内未能履行职责,就可以很容易地被追究责任。各级官员也需要不断地提高自己的知识和技能,以便更好地履行职责。

但署任制度相应地也有自身的局限性,对于官员的任期可能太短,署任制度虽然能够使官员更加积极地履行职责,但官员的任期也可能太短,导致他们无法完全了解地方情况,从而难以有效地推进工作。

署任制度的实行需要有一个完善的评估和任命机制,否则可能会存在任命不公的问题,导致不合适的官员担任州县长官。如果官员只关注自己的任期内表现,可能会忽视对长远发展的考虑,甚至出现腐败行为。

署任制度建立了一个相对严格的官员任命机制,通过官员的考核、评定和晋升来推动他们履行职责和提高绩效。这有助于加强地方官员的管理和监督,提高政治稳定性。

实行“有限任期、轮流调换”的原则,促使地方官员不断接受培训和提高素质,同时也有利于促进地方政府管理体制的革新和提高效率。

署任制度使得地方官员必须经常与民间团体接触,并积极处理民间事务。这有助于加强地方政府与社会的联系,减少社会矛盾,有利于社会和谐发展。

署任制度在一定程度上加强了清代政治和社会的稳定,但也存在一些局限性,需要通过完善制度、加强管理等方式来进一步推动其发展。

署任制度的历史经验和教训,为当今政治和社会提供了启示,需要我们认真总结和借鉴,不断推进政治制度和管理体制的改革和创新,以适应时代发展的需要。

署任制度对领导者的责任意识提出了更高的要求,领导者需要对自己的决策和管理承担更多的责任,从而提高了领导者的责任感和执行力。

署任制度的引入和实施体现了政治制度改革的需要和可行性,为当今政治制度改革提供了启示,鼓励更多的探索和创新。

它的局限性也提示我们需要加强监管和风险控制,避免权力滥用和腐败问题的发生,提高政府的透明度和公信力。

署任制度的取消和改革,为公平竞争和人才选拔提供了更好的机会和平台,有利于促进人才流动和优秀人才的涌现。

参考文献:

王洪波,唐弘,龚茜茜. 元末明初“土官”与官制变革 [J]. 历史教学,2019(6): 133-138.

杨震,刘炜. 清代府县治理演变与乡村治理 [J]. 中国社会科学,2018(5): 135-151.

李刚. 试论明代县官的选择、任用及任期 [J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版),2015,43(4): 30-35.