在工业文明与生态文明交织的今天,企业面临的环保压力已从“选择题”升级为“必答题”。重污染天气预警频发、环保督察常态化、碳排放双控政策落地……每一次政策信号的释放,都在倒逼企业重新审视自身的生产管理模式。如何在保障经济效益的同时,构建一套可复制、可落地的环保合规体系?答案或许就藏在“环保门禁系统”这一智能化解决方案中。

一、政策高压:重污染天气下的企业生存困局中国生态环境部数据显示,2025年第一季度全国共发布重污染天气预警127次,涉及企业超10万家次。每一次预警启动,都意味着企业需在24小时内完成以下动作:

限制高排放车辆进出厂区;

暂停非必要生产工序;

上报实时排放数据;

配合政府部门的突击检查。

传统管理模式的三大痛点:

人工核验漏洞多:门卫手动登记车牌、排放标准,易出现信息错录、人情放行;

应急响应滞后:从收到预警到执行管控,平均耗时4.6小时,远超政策要求的“1小时响应”;

数据追溯难:纸质台账易丢失,环保核查时难以自证合规。

某钢铁企业曾因未及时拦截国三排放标准货车,被处以200万元罚款并停产整顿7天,直接经济损失超千万元。这绝非孤例——据统计,2024年全国因环保门禁管理疏漏导致的企业处罚案件同比增长68%。

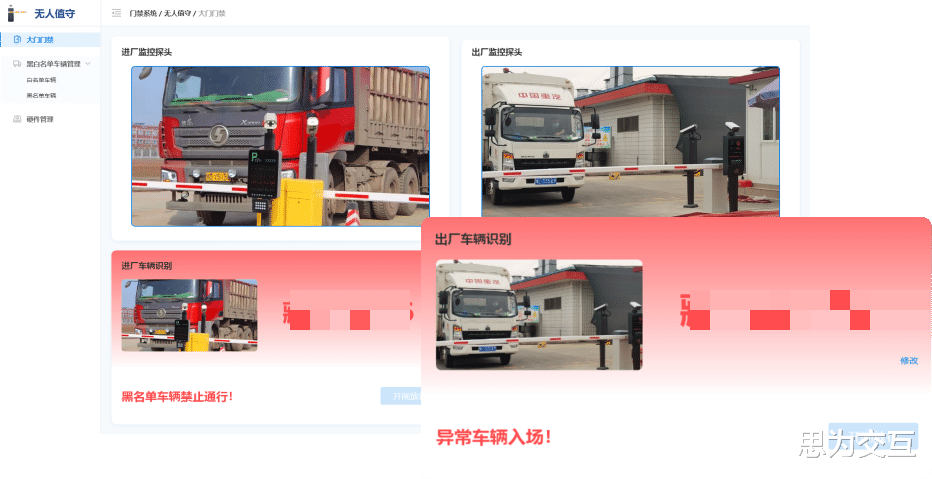

二、技术破局:环保门禁系统的“三重进化”环保门禁系统并非简单的车辆拦截装置,而是一套以AIoT技术为核心的“环保合规大脑”。其进化路径可拆解为三个维度:

1. 硬件层:从“物理拦截”到“智能识别”

多模态感知终端:集成车牌识别摄像头、RFID读卡器、空气质量传感器,可同时捕获车辆信息与环境数据;

边缘计算盒子:在本地完成90%的数据处理,即使断网也能执行管控规则;

自适应道闸:根据车辆排放等级自动调整升降速度,高排放车辆拦截响应时间压缩至0.3秒。

2. 软件层:从“单机记录”到“云端大脑”

环保规则引擎:内置全国337个地级市的排放标准库,支持按预警等级自动切换管控策略;

数字孪生平台:实时映射厂区车辆流动轨迹,异常驻留、违规掉头等行为触发三级预警;

区块链存证:所有进出记录上链,确保环保核查时数据不可篡改。

3. 服务层:从“单点管控”到“生态协同”

政企数据直连:对接生态环境局监管平台,预警信息同步误差≤1分钟;

供应链碳管理:统计承运商车辆排放数据,生成碳足迹报告,助力企业绿色供应链认证;

智能调度中心:结合生产计划与天气预警,动态优化物料运输路线,减少30%的空驶里程。

企业部署环保门禁系统,绝非单纯应对政策考核,更是一场涉及成本、效率与品牌的战略升级。

1. 合规成本下降60%

人工成本:系统替代80%的门卫核验工作,年节省人力成本超20万元;

违规成本:通过智能拦截将违规进厂概率降至0.03%,避免动辄百万的罚款;

时间成本:应急响应从“小时级”压缩至“分钟级”,减少非必要停产损失。

2. 生产效率提升25%

物流效率:通过预约制管理,厂区拥堵率下降40%,车辆周转速度提升35%;

能源效率:结合排放数据优化生产排期,重污染天气下的产能利用率提高15%;

决策效率:环保数据可视化看板,让管理层1秒掌握全局合规状态。

3. 品牌资产增值

政府侧:连续3年合规的企业,在环保绩效评级中得分平均高27%;

客户端:可展示“绿色供应链认证”“碳足迹透明企业”等标签,提升中标率;

社会端:通过环保数据开放接口,向公众传递可持续发展理念。

四、未来展望:从“合规工具”到“碳管理基础设施”

随着全国碳市场扩容至八大行业,环保门禁系统正从“边缘工具”升级为“碳管理基础设施”。其演进方向已清晰可见:

碳计量功能:通过车辆排放数据,核算物流环节的碳排放量;

碳交易接口:与碳交易所对接,实现碳资产数字化管理;

碳积分体系:对合规企业发放碳积分,可在碳市场交易或兑换政策优惠。

某化工园区已率先试点“环保门禁+碳账户”模式,园区内企业通过系统累计减排二氧化碳1.2万吨,其中30%转化为可交易的碳资产。

重污染天气不应被视为企业发展的“绊脚石”,而是推动绿色转型的“催化剂”。一套成熟的环保门禁系统,既能筑牢合规底线,更能挖掘数据价值,为企业在低碳时代构建竞争壁垒。