这世上已然没有了鲁迅,但是还有鲁迅的著作。

看到先生的名字,就觉得仿佛在面对一座高不可攀的丰碑,不敢轻易落笔,唯恐损了先生的一身正气。谨以一些轻薄的文字,以表纪念。

一大早,隔窗就听见邻居家的孩子在断断续续地读着鲁迅的文章,突然就想起了年少读书的时候。那个时候,曾被鲁迅的文章吓怕过,晦涩难懂的内容在那个爱玩儿的年纪,怎么也看不懂嚼不透,而他那张冷峻、坚硬的脸更是给人一种不买账、无所谓的形象。所以,那时候就认为鲁迅的形象很配他的文章。

过了而立之年,在一次收拾书房的时候,突然看到以前买的鲁迅的著作。一时兴起,便放在床头细读,不禁惊讶于先生的文章原来是这么一回事,我不但能看懂了,还能理解了。

于是,我专注地看下去,去细嚼那些看似无情的文字,豁然间竟发现深埋其中的还有先生的深情。

那一刻,他的冷峻、坚硬便随之消散,剩下的都是浸润在爱情、亲情、友情里的温暖和柔软。

1902年,先生还不叫鲁迅,也没有胡子,他叫周树人,得到了官费留学日本的资格,成为了日本东京弘文学院的一名中国留学生。

来到东京,周树人看到了不一样的世界,日本民族的尚武精神原来是从柔道开始的,于是,他与好友许寿裳等30多人全部报名参加了弘文学院新开办的柔道馆的学习。在学习中,他终于明白了同为东亚的中国人为何被西方人说成是东亚病夫了。因为别人都在向健康、富强的目标迈进,而当时的中国却还在固守陈规。

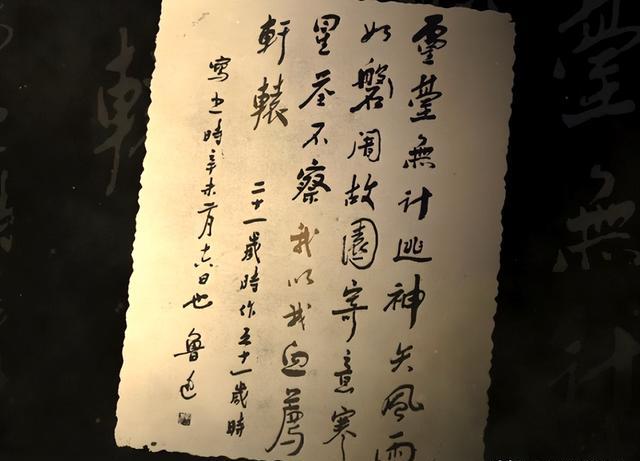

于是,留学生周树人剪去了辫子,还特意跑去照相馆拍下了一张照片,并在后面题了一首七言诗:

“灵台无计逃神矢,风雨如磐黯故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”

此后的30多年,无论经历了多少变化,“我以我血荐轩辕”都从未离开过这个热血青年的心底。

告别了260多年的辫子,鲁迅甚是兴奋,第一时间找到正在自修室的许寿裳,摸了摸自己的头顶。寿裳深谙其义,调侃地说了句“啊,壁垒一新”,然后,两人相视而笑。

可是很快,鲁迅就体味到了消失的辫子还依然存在着。

1906年,母亲的一封“病危”电报召回了东京的鲁迅,令他与订婚已经七年的28岁姑娘朱安成婚。孝顺母亲的鲁迅并没有作过多的反抗,可是婚礼上,他还得戴上束有假辫子的新郎帽。

1909年,鲁迅学成归国,小宣统还坐在龙椅上,载沣的辫子也还在旁边威风地竖着。要想谋得一番生计,有无辫子就成了成败的关键,鲁迅毅然斥资四块大洋买了一根假辫子戴在头上。

身体发肤,本该融合,可离了人皮的辫子,无论怎么戴,它都感觉极差。折腾了个把月,鲁迅干脆将它取了下来,与其假装着难受,不如痛痛快快地大方出行。可是,迎接他的却是满天的污言秽语和冷笑恶骂。

面对如此愚昧又落后的社会,鲁迅不免感到灰心绝望。入夜,他提笔在纸上发出了生平的第一次呐喊:

“夜正长,路也正长”。

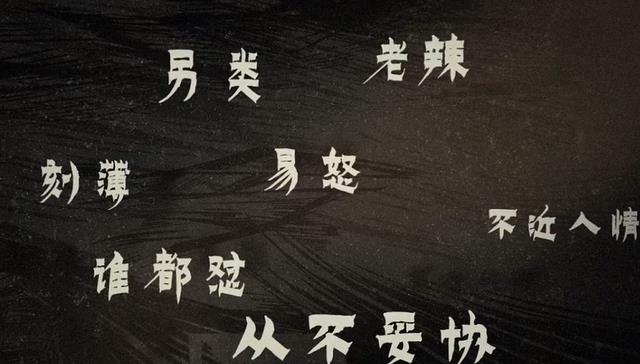

此后,鲁迅便将匕首投枪般的文字掷向了所有敌人。渐渐地,世人眼中的周树人便成了另类、老辣、刻薄、易怒、谁都怼、不近人情又从不妥协的代名词,甚至从他的脸颊根本找不出笑意和柔软,只有冷峻和坚硬。

可是,人们都错了。

他们没有发现鲁迅的文字里还会这样写道:

“夜里睡不着,计划着明天吃辣子鸡,又怕和前回吃过的那一碟做得不一样,愈加睡不着了。”

原来,鲁迅也是一枚吃货。

不只这个,我们从小学过的《孔乙己》,里面用四种写法描述了“茴香豆”,如果不是对吃有着极其深刻的热爱,想必鲁迅也不会写得那么生鲜动人了。除此之外,在上海鲁迅纪念馆里珍藏的两本《鲁迅家用菜谱》里,你便会看到他从1927年11月到1928年6月,历时七个月的伙食明细。

除了吃货,鲁迅还喜欢画插画,喜欢设计书籍封面。北大校徽就是鲁迅设计的,他巧妙地将“北”字与“大”字的篆书进行了些许变化,这样看起来就像是一人在背负二人,给人造成了“三人成众”的意象,如此一来,就更具中华传统文化的特色了。此校徽直到现在也一直沿用。

总之,鲁迅热爱美好的一切,其中当然也不乏爱情。

人生已走过大半,鲁迅才收获了爱情。

这与所有的热爱不同,中年到来的爱情,让四十多岁的鲁迅一下子就充满了孩子气。

1923年,执教北京女子师范大学讲师的鲁迅认识了时为该校学生的许广平,这个逃婚出来的叛逆女学生往往会提出一些与别人迥乎不同的观点,他还给鲁迅写了一封信,问他有什么法子在苦药中加点糖分?鲁迅不但给她回了信,还在信中称她为“广平兄”。

此后,他与广平兄的书信往来就越发频繁、越发密切,鲁迅对许广平的称呼也更加多样化了。有时称她“小刺猬”,有时称她“乖姑”,而叫得最多的便是那个萌新的别号——“害群之马”。

孙伏园编辑的《晨报副刊》上有一个“爱情定则”的讨论,鲁迅与广平兄同时参与其中。没想到自身都是逃婚者的许广平却提出了顺从的观点,而身陷礼教婚姻的鲁迅则坚持逆风而行,两个人竟然就这样鬼使神差地“杠”上了,尤其是广平兄好似一直乐在其中。

后来,鲁迅受邀林语堂,赴厦门大学任教。而这时谁又会想到,广平兄竟会以两天一封的书信助燃着鲁迅的爱情。她开门见山的崇拜以及开朗活泼的性格,硬是将那张冷峻、坚硬的脸给融化了。火热的青春和调皮的发问,让僵硬的鲁迅先生不得不变得柔和幽默起来。在他们的“鱼雁传书”中,他竟俏皮地回复广平兄:

“课堂上女生共五人,我决定目不邪视,而且将来永远如此。”

这样的鲁迅,从未有过。一时间,爱情的温度就升腾了起来。

1926年秋天,鲁迅收到了广平兄从广州寄来的一件毛背心。当他知道那是对方在灯下熬夜一针一针织出来的时候,他的心瞬间就被温暖给拴住了,以至于拍照时,他都会特意露出那件V领的毛背心。

可能也是因为恋爱的关系,鲁迅在厦门大学呆了不到半年就离开了。

临行前,他和林语堂以及几个学生去到南普陀西南边的一个小山岗游玩,因为那里长着鲁迅十分喜欢的植物——龙舌兰,只是中间矗立着许多像馒头一样的坟墓。对一般人来说,几乎没有人愿意在坟地上拍照,可鲁迅和他的朋友们却专门要在此地留影。拍照时,鲁迅独倚一块墓碑,当仁不让定格在了C位。

然而,无畏的背后,都是深爱。

为了解放孩子,他特意在文集《坟》的《我们怎样做父亲》里写道:

“肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人。”

其实这个时候的鲁迅,他自己还没有孩子。

然而封建社会的教育风气,无时无刻不在污染着孩子们纯洁的心灵,1918年,周树人发表了《狂人日记》,向社会公开呼吁“救救孩子”,并署下了“鲁迅”这永留于世的笔名。

在49岁那年,鲁迅才有了自己的孩子,带娃便成了一代文豪的日常。

都说中年得子,必定格外疼惜,鲁迅自然也是如此,因此带娃的崩溃他也深有体会,不然也不会写信向朋友诉苦:

“我们都好,只有那位‘海婴氏’颇为淘气,从上个月起就把他当作敌人看待了。”

然而,这在旁人看来,哪里是崩溃,明明是满满的父爱嘛。

鲁迅的另类晒娃也着实是一种老来俏皮。

海婴6个月大时,鲁迅正被国民党通缉,杀机四伏,朋友劝他在避难处多呆上一段时间。可是鲁迅却婉拒了,他说:

“眷属在沪,并一婴儿,相依为命,离则两伤。”

随后,他从避难处跑出来与家人相聚,于是就有了这张蹲在儿子身后,双手托着他拍下的人生第一张“站立照”。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?”

这是鲁迅写给郁达夫的《答客诮》。

当年,郁达夫去鲁迅家做客,看到海婴将鲁迅的书弄乱,洒在地上到处都是,许广平没有制止儿子,鲁迅也丝毫不生气,这样的宠爱让客人有点不解,鲁迅便写了这首诗作解释。

对于儿子,他是慈父;对于广平,他是爱人;对于朋友,他肝胆相照。

1932年,鲁迅在北川公寓第一次见到了瞿秋白,两人一见如故,相谈甚欢。他们从日常生活谈到彼此遭遇,从淞沪抗战谈到中国革命,用许广平的话说,他们两人就像她从菜市场买回来的两条鱼,放到池中见着水,游得欢快。

后来,瞿秋白面临危险,鲁迅曾4次收留他到家中避险,直到瞿秋白去江西中央苏区工作。

离开时,瞿秋白最后一次去到鲁迅家,两人都倍感不舍,从黄昏谈至深夜。为了不影响瞿秋白的行程,鲁迅执意睡在地板上,将床铺让给了比自己年轻近20岁的瞿秋白。

可是,黎明一别竟成了两个人的永别。

1935年6月,瞿秋白被叛徒出卖,不幸被捕,不久便在福建长汀慷慨就义。

得知噩耗的鲁迅无比悲痛和愤怒,他立即联系秋白的几位好友,与他们商议后决定收集秋白的译文,为他出版《海上述林》。鲁迅说:

“人给杀掉了,作品是不能够给杀掉的,也是杀不掉的。”

如今,在瞿秋白纪念馆的展厅里依然悬挂着一副对联:

“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。”

这是鲁迅亲笔手书赠送给瞿秋白的。在那个白色恐怖笼罩的年代,鲁迅夜以计日地编辑、校改,因为他的肺病已经很严重了。

终于,作品以诸夏怀霜社名义出版了,两卷,近60万字。“霜”便是取至瞿秋白的原名瞿霜。鲁迅说,这是对秋的纪念,也是对我的纪念。

发行完文稿,鲁迅的病愈发严重了。

1936年,第二回全国木刻流动展览会顺利举办。10月,展览会巡展到了上海。

中国木刻版画,鲁迅是奠基人之一。

除文学青年外,在上海,鲁迅还关怀和培育了一大批木刻青年。鲁迅认为:

“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”

鲁迅带病来到展览会,立刻被一群青年木刻家簇拥着,他毫无保留地与他们交谈。谈到投机处,一向对敌人“横眉冷对”的鲁迅竟在这些后生面前开怀大笑。

原来,鲁迅也会笑,还会大笑,这在他的一生中是极其罕见的。因为摄影者沙飞拍了连续照片,才让我们清晰地看到鲁迅这不为人知的一面。

11天后,55岁的鲁迅与世长辞,他以终身的奋斗践行了“我以我血荐轩辕”的宣言。

如今,后代的孩子们依然在咀嚼着鲁迅的文字,就如当初的我一般。只有等到经年以后,尝过了人生的酸甜苦辣,才会知道冷峻和坚硬是为了守护,而那些犀利深刻、嬉笑怒骂的文字背后,都是绵长又厚重的柔软和温暖。