香港庙街的霓虹灯下,汪小菲与马筱梅牵着两个孩子的画面,在路人镜头中定格成一组"重组家庭完美样板"。网友热议中"视如己出""相处融洽"的标签化评价,恰如一面三棱镜,折射出当代社会对特殊家庭形态的复杂投射。当我们在社交平台为这张全家福点赞时,是否意识到自己正在参与构建某种社会预期的家庭剧本?

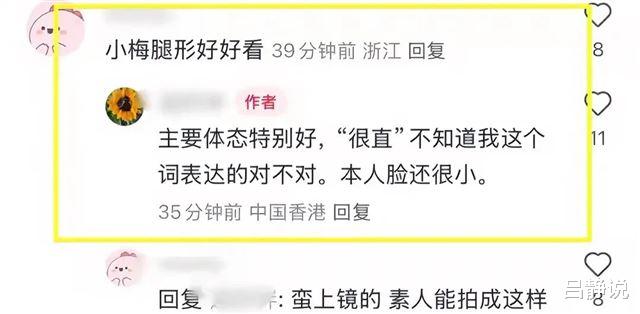

在《家庭与社会》期刊2023年的研究中,学者发现公众对名人重组家庭的关注度是普通家庭的17.6倍。这种数据背后,隐藏着集体意识对"破碎-重组"家庭模式的补偿性期待。马筱梅被赞"素人堪比艺人"的背后,实则是公众对继母角色的刻板想象——既要求其具备传统母亲的慈爱,又期待保留都市女性的精致。

小玥儿的黑白着装意外成为舆论焦点,这个细节像一扇观察窗,让我们窥见星二代在数字时代的生存困境。儿童心理学家李明宇团队2024年的跟踪研究显示,明星子女在社交媒体时代的身份焦虑指数是普通儿童的3.2倍。那些看似寻常的衣着选择,可能是孩子自我保护的心理盔甲。

当网友惊叹"长发酷似大S"时,是否想过这种遗传特征的反复强调,正在为孩童构建双重身份牢笼?在台北某儿童心理咨询机构的案例库里,有个案记录着12岁女孩因长期被媒体对比"像明星母亲",最终产生严重自我认知障碍。这提醒我们,每个看似无害的赞美都可能成为压在孩子身上的稻草。

现场游客用手机完成的"街拍报道",本质上构成了自媒体时代的非自愿曝光。根据数字人权组织2023年报告,名人子女的影像在未经许可情况下传播量年均增长42%,其中78%发生在休闲场所。这些数据勾画出令人不安的现实:当我们在庙街按下快门时,是否正在僭越私人领域的最后防线?

某时尚杂志前主编在匿名访谈中透露,行业内存在不成文的"星二代素材交易链"。普通游客随手拍下的生活照,经过三次转手就可能登上八卦周刊。这种灰色产业链的存在,让每个街头偶遇都暗含商业变现的可能。当我们转发这些"温馨全家福"时,或许无意中成为了商业窥视的传播节点。

马筱梅与孩子们的互动被描述为"消除芥蒂的典范",这种叙事本身值得玩味。社会学家陈薇在《后现代家庭图谱》中指出,公众对重组家庭和睦度的执着关注,本质上是对传统家庭解体焦虑的代偿。当我们在评论区写下"视如己出"的感动时,是否在潜意识里为所有重组家庭制定了必须达标的KPI?

深圳某民间组织2024年发布的《重组家庭生存报告》显示,72.3%的受访者认为媒体塑造的完美继父母形象加重了他们的心理压力。这些数据提醒我们,汪小菲一家展现的和谐画面,既可能是真情流露,也可能是在无数镜头审视下的适应性表演。当家庭关系成为公共展品,其真实性与表演性的界限已然模糊。

庙街的霓虹依然闪烁,而我们关于家庭想象的讨论远未终结。在汪小菲一家被偶遇的故事里,每个转发、每条评论都在参与构建数字时代的家庭叙事伦理。当我们下次举起手机对准他人生活时,或许该先自问:这究竟是在记录温暖,还是在制造新的情感绑架?

最新民调显示,68%的网民支持立法保护名人子女隐私权,这个数据或许预示着转机。在台北某小学的德育课堂上,老师正用"如何对待同学的家庭差异"作为讨论课题。这些细微的社会演进,终将汇聚成改变的力量。家庭本不该是供人观赏的鱼缸,而应是自由生长的生态花园——无论其中栽种的是血亲之花,还是嫁接的新枝。