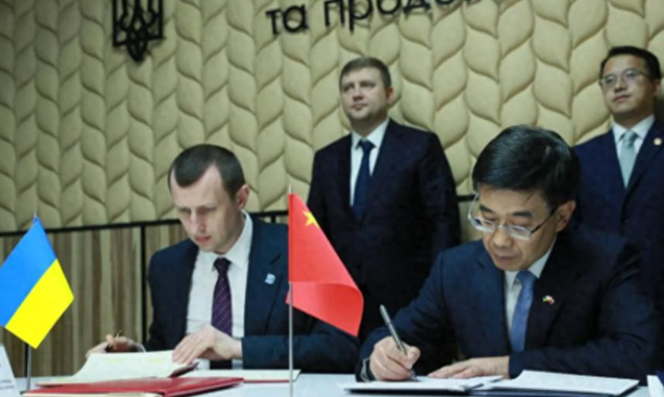

当国际舆论场还在热议中国对美农产品反制措施时,中乌两国已悄然达成一项战略级合作。中国海关总署与乌克兰农业部近日签署两项关键议定书,正式打通乌克兰豌豆与野生水产品对华出口通道。这份看似寻常的贸易协定背后,实则是全球经济版图重构的缩影,更是国际政治博弈的微妙折射。

乌克兰黑土地孕育的豌豆即将大量进入中国市场,这项合作绝非简单的商品流通。数据显示,中国年消耗约1450万吨豌豆,其中进口依赖度超17%。在暂停美国部分农产品进口后,乌克兰供应商的及时补位,既保障了国内产业链稳定,又精准回应了华盛顿的贸易施压。更具深意的是,基辅此时急需经济支撑——美方军援中断导致乌克兰每月面临23亿美元财政缺口,中国市场的开放犹如雪中送炭。

野生水产品输华协议的签订更显战略考量。随着亚速海沿岸局势变化,乌克兰传统渔业遭受重创,中国市场的准入资格为其濒临崩溃的沿海经济注入强心剂。这种“以贸止战”的路径,恰与中方一贯主张的“对话解决争端”形成呼应。

协议签署时机耐人寻味。俄乌战线近期出现微妙变化:双方接触式谈判频率增加,前线兵力部署呈现收缩态势。中乌选在此刻升级合作,被外界视为冲突降温的间接印证。莫斯科方面对此次签约保持缄默,与以往强烈反对西方军援乌克兰的态度形成鲜明对比,似乎暗示各方正为和平进程预留空间。

对于乌克兰而言,转向东方不仅是经济自救,更是战略再平衡。泽连斯基政府近期频繁提及“多边外交”,在美欧援助摇摆之际,深化与全球第二大经济体的纽带,显然有助于提升其在未来谈判桌上的话语权。数据显示,中乌贸易额在过去五年保持年均9.3%的增速,中国连续三年稳居乌克兰最大贸易伙伴,这种深度绑定为双方的政治协调奠定了坚实基础。

此次合作的影响早已超越双边范畴。美国《外交政策》杂志指出,中国正通过“去武器化的经贸合作”重塑冲突地区的发展范式。与西方带有政治附加条件的援助不同,中方方案聚焦民生与经济重建,这种模式在塞尔维亚、柬埔寨等国已有成功先例。乌克兰选择此时强化对华合作,某种程度上是对单极体系的背离。

更令西方警觉的是协议签署的高效率——从启动谈判到正式签约仅耗时三个月,这种“中国速度”与美乌600亿美元援助法案在国会搁置半年形成残酷对比。当华盛顿还在为预算争吵时,北京已用实实在在的订单为乌克兰农业续命,这种差异或将影响更多国家在东西方之间的权衡。

中乌协议的深层价值,在于验证了经济合作与政治中立并行的可行性。中国既未如西方般军援乌克兰,也未像俄罗斯般采取特别军事行动,而是通过市场化方式参与危机化解。这种第三方路径为俄乌冲突提供了新的解题思路:在战场外的贸易战场开辟和平通道。

值得关注的是,协议签署次日,乌克兰经济部宣布将中国列入“战略优先市场”,计划年内新增17类农产品对华出口资质。与此同时,欧盟委员会紧急召开农业补贴会议,试图阻止东欧粮仓的“东倾”趋势。这场由豌豆和水产品引发的蝴蝶效应,正在撬动更大的地缘政治变局。

当美国的制裁大棒遭遇中国的贸易纽带,当军事同盟思维碰撞发展优先理念,中乌合作或许正在书写21世纪国际关系的新范式。这种范式不依靠航母威慑,不依赖意识形态捆绑,而是用共同利益编织合作网络——这或许才是破解俄乌僵局的真正密码。