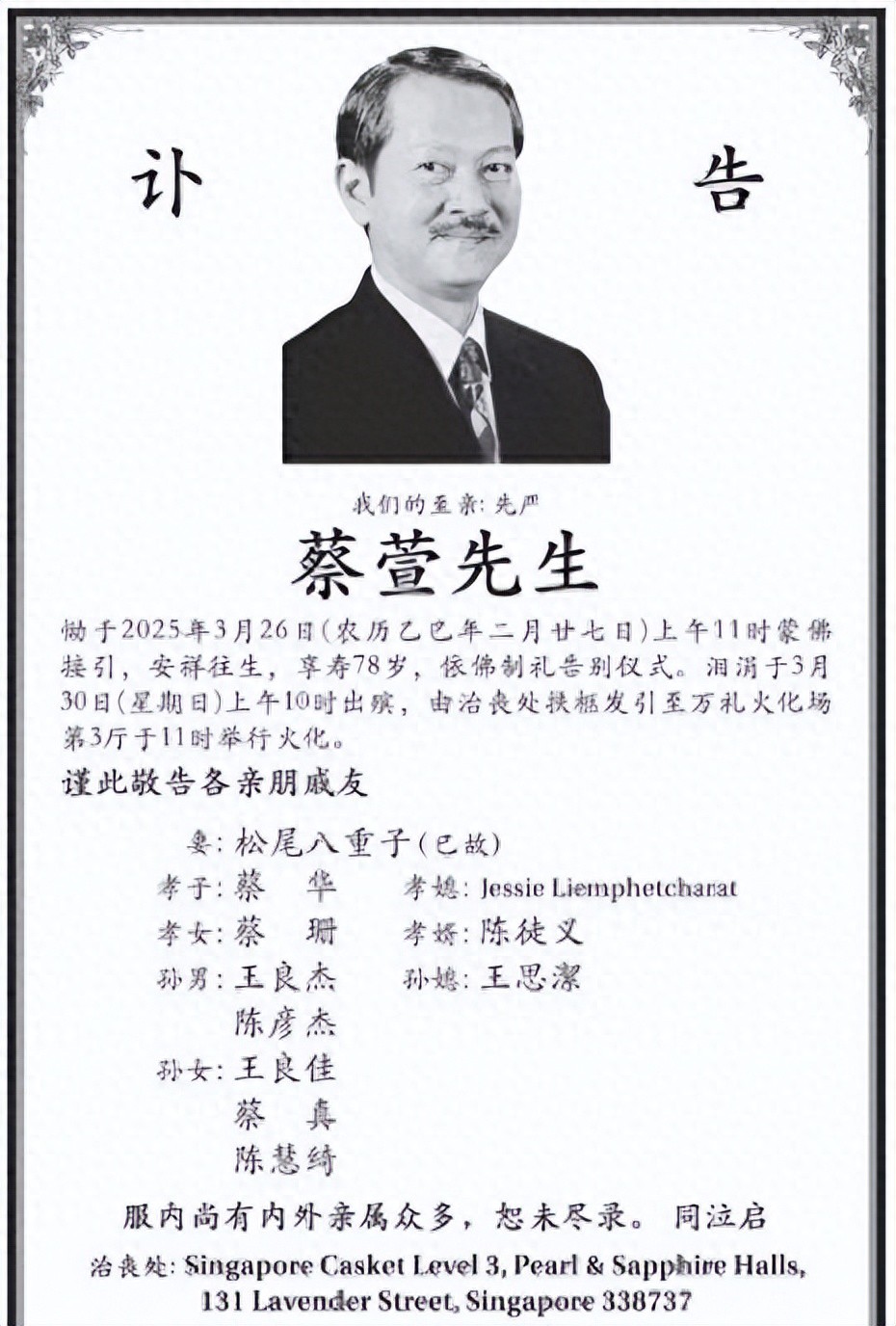

2025年3月30日的新加坡殡仪馆里,百合与菊花交织的香气中,蔡萱的追悼会正在举行。这个场景让我想起五年前他接受《联合早报》专访时说过的话:"我们潮州人最讲究传承,就像工夫茶,每一泡都要把精髓留住。"此刻,这句话突然有了穿越时空的重量。

在这个数字原住民占据主流的时代,可能很多年轻人已经不知道,蔡氏兄弟的祖辈曾是潮州望族。他们的父亲蔡文玄不仅是诗人,更在1930年代创办了星洲首个华文诗社"南溟社",母亲洪芳娉作为小学校长,用教鞭守护着战乱年代的文化火种。这种文教世家的基因,在蔡氏兄弟身上演化出不同形态的创造力。

蔡萱的职业生涯恰似一部活的新加坡电视发展史。从1968年南洋大学毕业后,这个戴着圆框眼镜的年轻人选择了一条与兄长迥异的道路。当蔡澜在东京银座的寿司吧里与黑泽明谈笑风生时,蔡萱正在新加坡广播局的片场里搬运设备。这种差异化的选择,暗合了潮州商帮"兄弟各专一业"的传统智慧。

如果说蔡澜是把东方美学推向世界的传译者,那么蔡萱就是在地文化基因的编码者。他制作的《咖啡乌》不仅是收视神话,更在无意间完成了文化考古——剧中主人公经营的传统咖啡店,完整保留了1960年代"甘榜"(乡村)时代的饮食记忆。这部剧在2023年被新加坡电影委员会评为"国家影像遗产",原始拍摄地牛车水的咖啡店至今仍是网红打卡点。

在《三面夏娃》的拍摄现场,郑惠玉曾因无法理解角色层次而崩溃痛哭。蔡萱的处理方式颇具东方智慧:他让演员连续七天穿着戏服生活,用沉浸式体验替代方法派表演。"蔡导说要让戏服长在身上,就像潮州刺绣要一针一线渗进布料。"郑惠玉在追悼会上回忆时,手中还捏着当年戏服的袖扣。

这种创作理念在当代影视工业中显得尤为珍贵。2024年南洋理工大学传播系的研究显示,新加坡新生代导演中,有73%承认受过蔡萱"场景沉浸法"的影响。他的工作笔记最近在亚洲电影资料馆展出,泛黄的纸页上写着:"每个镜头都要能闻到当时街巷的气味。"

蔡氏家族的传承密码,在第三代身上呈现出有趣的变异。蔡萱之子蔡华开发的"甘榜记忆"AR地产项目,把父亲电视剧中的经典场景转化为虚拟现实体验。这个斩获2024年亚洲创新设计大奖的项目,让年轻买家通过手机就能看见老咖啡店在现代化公寓中的"灵魂投影"。

这种传统与现代的对话,在蔡萱生前最后参与制作的纪录片《味道丝路》中达到新高度。摄制组用8K技术拍摄潮州菜烹饪过程,却在后期制作时故意保留灶台炭火的黑痕。"完美会杀死记忆",他在最后一次创作会议上坚持的这个理念,如今被Netflix制作人奉为圭臬。

值得玩味的是,蔡萱女儿蔡珊作为时尚设计师,把父亲电视剧中的传统服饰元素解构重组。她设计的"夏娃三部曲"高定系列,在2024巴黎时装周上引发热议。那些融合了娘惹刺绣与赛博朋克元素的作品,恰似对父亲艺术生命的隔空回应。

在蔡萱的灵堂前,来自马来西亚的民间戏班正在表演潮剧《苏六娘》。这个细节让我想起他生前推动的"新传媒传统艺术复兴计划"。根据新加坡文化遗产局2025年发布的报告,该计划实施三年来,潮剧年轻观众增长400%,其中半数通过蔡萱制作的电视剧接触传统艺术。

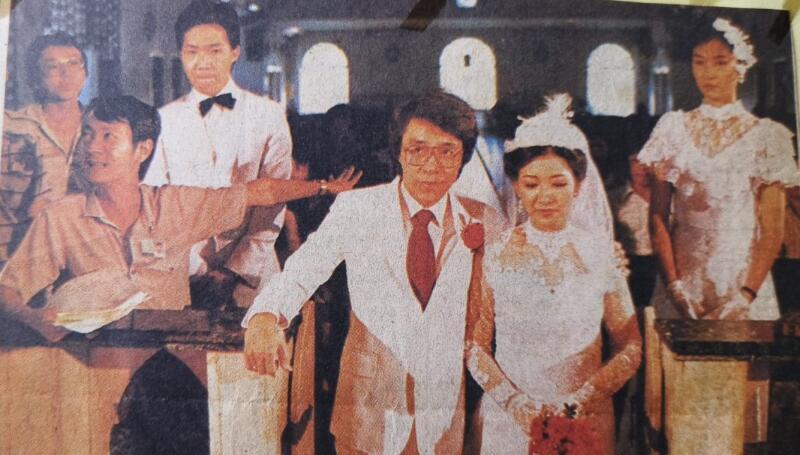

追悼会上最动人的花圈来自日本京都——蔡萱日籍妻子松尾八重子的家族送来的樱花枝,与潮州功夫茶具并置在祭坛两侧。这种文化混搭的和谐,恰似蔡萱作品的特质:既有《亚答籽》里热带雨林的潮湿感,又带着东京进修时习得的镜头美学。

蔡华在受访时透露,父亲临终前最牵挂的是未完成的《甘榜编年史》拍摄计划。这个遗憾反而激发了更广泛的社会参与,新加坡国立大学已联合多家机构发起"全民影像记忆库"项目,号召市民上传家族老照片,用数字技术续写蔡萱未竟的文化拼图。

结语站在蔡萱的纪念展前,看着那些承载着时代记忆的剧照和工作手稿,我突然理解了这个家族真正的遗产。他们用不同方式诠释着同个命题:在全球化浪潮中,如何让文化基因既保持本色又与时俱进。蔡萱的离世不是终章,而是新传承时代的序幕——当每个新加坡人都能通过AR技术走进《咖啡乌》的场景,当传统潮剧在元宇宙戏院获得新生,这位"光影魔术师"的文化密码,正在数字时代绽放新的生命力。

此刻我忽然想起蔡澜在《看得开,放得下,才是人生》中的那句话:"最好的纪念,是让美好继续生长。"或许我们不必为蔡萱的离去悲伤,因为他在镜头里封存的时代气息,正在这个城市的每个角落静静发酵,等待与新一代创造者相遇。您可曾想过,自己手机里的一张旧照,或许就是未来某部经典作品的灵感源泉?