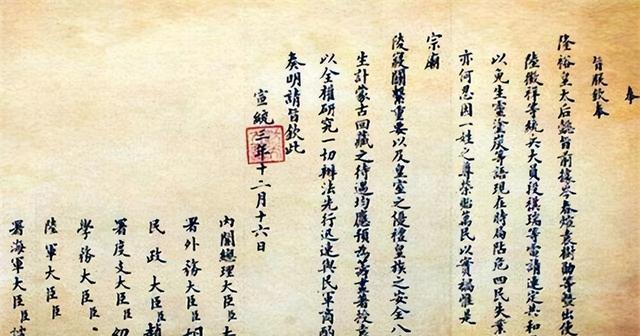

【1912年2月12日,清朝颁布清帝退位诏书。这个诏书的颁布,不仅是皇帝退位这么简单,还标志着清朝的灭亡,我国封建社会的终结。至此,我国进入到共和时期。清朝退位诏书很多人都知道,字数并不多,只有319字。不过这短短的三百多字里,每一句都至关影响,对当时的影响非常大。】

朕依据隆裕皇太后圣命宣告:昔日因民众起义风起云涌,各省纷纷响应,国家动荡不安,百姓深陷苦难。为此,朕特令袁世凯派遣官员与民军代表共商国是,探讨召开国会、决定国家体制之事。然而,历经两月有余,尚未达成明确解决方案,南北双方僵持不下,互不相让。商业活动停滞,士人漂泊无依,皆因国家体制未定,民众生活难以安宁。如今,全国民心所向,大多倾向于共和制度。南方各省早已率先发起倡议,北方将领亦随后表示支持。此乃民心所向,天意昭然。朕岂能为一己家族之荣耀,而违背亿万民众之意愿?

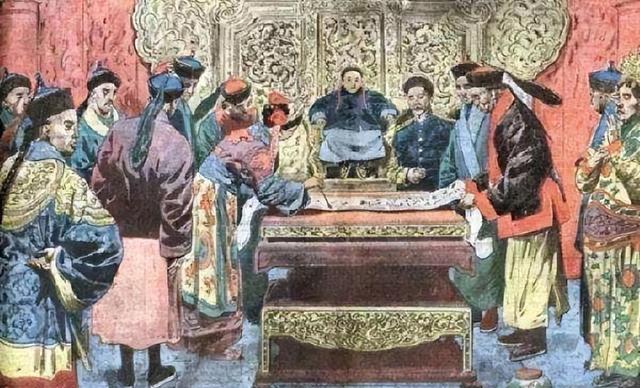

依据外观大局,内察民心所向,特此引领皇上,将治国大权交予全国民众,确立共和立宪作为国家体制。此举意在近处安抚国内渴望安定、厌倦战乱的民心,远处则契合古代圣贤“天下为公”的理念。袁世凯先前已由资政院推选为总理大臣,值此新旧交替的关键时刻,亟需实现南北统一。因此,特授权袁世凯全权组建临时共和政府,与民军共同商讨统一大计,旨在确保百姓安居乐业,国家四海升平。同时,维持满、汉、蒙、回、藏五族共存的完整领土,共同构筑一个伟大的中华民国。如此,我与皇上得以退隐闲居,悠然度日,长久享受国民的尊敬与礼遇,亲眼见证国家治理的圆满成功,这难道不是一件美事吗?特此宣告。

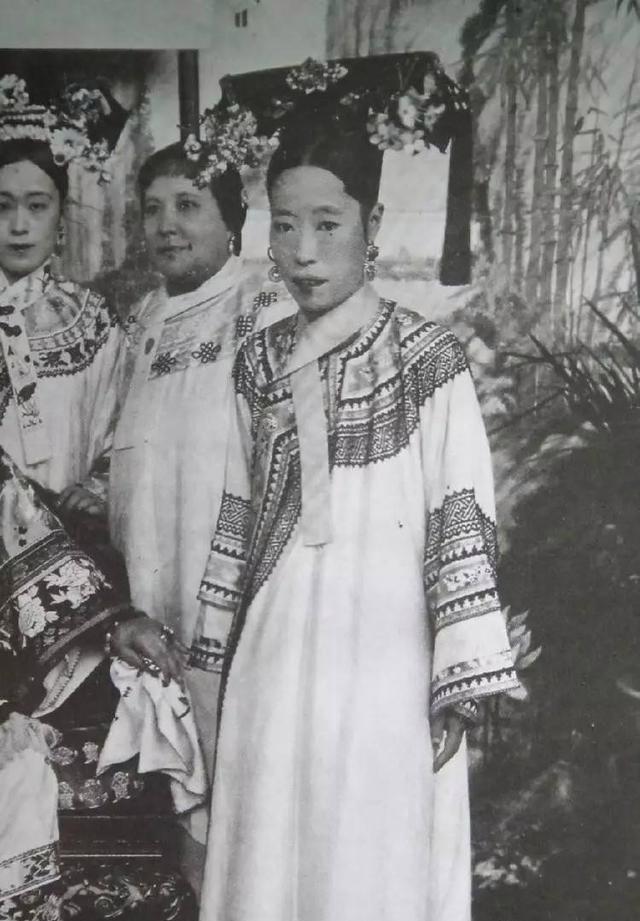

“朕依据隆裕皇太后所下的圣命而行。”这句话仅仅是故事的开头,并无太多实质内容,但它透露出一个关键信息:最终决策并非出自皇帝,而是皇太后。这便是为何称之为遵循皇太后旨意。然而,在清朝末年,即便是皇太后的话语也不再具有绝对权威。最初,一切由摄政王掌控,而在清朝即将覆灭之际,是袁世凯掌握了话语权。皇帝与皇太后,这对母子,在很大程度上只是他人手中的傀儡。

由于民间力量的崛起,各地纷纷响应,全国陷入动荡,百姓深受其苦,故而下旨令袁世凯派遣使者与民间军队的代表共商国是,意在召集国会,集体决定国家的政体形式。这是诏书开篇之语,颇为耐人寻味。其中将华夏大地的苦难归咎于起义,而非自我反省造成民众生活困苦的根本原因。于是,提出让袁世凯与起义队伍进行对话,携手规划国家的未来走向。此言似乎在暗示,是起义引发了民众生活的艰难,巧妙地将责任转嫁他人。同时,又表达了朝廷愿意与起义军对话的姿态,故而派遣袁世凯前去协商。此举让人误以为清朝是主动寻求和解的一方。

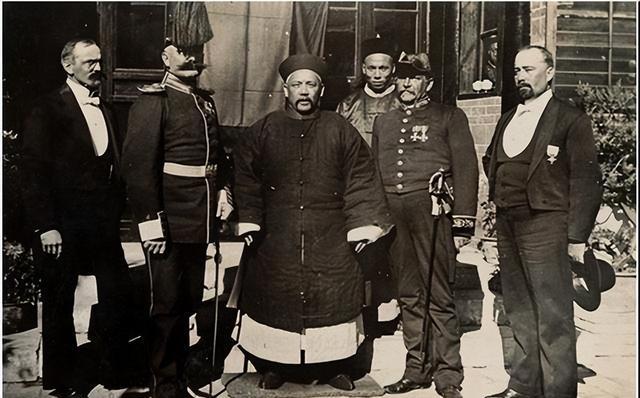

谈及袁世凯,是因为他实际上把握了清朝的命运。清朝在走向终结的关头,是与袁世凯进行协商的,而非与革命党人。在这场历史转折中,袁世凯无疑是核心人物,可以说,清朝在某种程度上是站在袁世凯这一边的。

历经两月有余,尚未寻得妥善之策,南北双方对立,僵持不下,商贸之路中断,文人志士流离失所。皆因国家体制之争悬而未决,致使百姓生活难以安宁。此番情境,与前述言论无异,皆在推诿责任。南北双方长达数月的协商未果,进一步加剧了民生困苦。此情此景,让人不禁怀疑,清朝是否试图借此转移国内矛盾。归根结底,袁世凯与起义军之间的纷争,是导致民众生活困顿的根源所在。提及这些,旨在为后续论述奠定基础。既然各方均有过失,那么,解决问题的重任,自然落到了我的肩上。

当下全国民众的心声,普遍倾向于共和体制。起初,南方各省已率先表态支持,随后,北方的多位将领亦紧随其后,表达了同样的立场。这股民心所向的潮流,预示着大势所趋。我又怎能忍心,仅仅为了维护一家一姓的尊贵与荣耀,而违背亿万民众的选择与喜好?此中之意,显而易见,共和制度已赢得了广泛的认同。从南方起义省份的积极响应,到北方将领的后续跟进,共和理念已深入人心。在此情境下,我们清朝若仍执着于一己私利,为了家族的皇位与权势,而置全国人民的意愿于不顾,显然是不合时宜的。这句话背后所蕴含的深意,着实令人深思。它不仅仅是对共和体制的认可,更是对民意尊重的体现。在历史的车轮下,任何违背民心之举,都终将被时代所淘汰。

在探讨“多数倾向共和”这一概念时,值得注意的是,“多”这个字眼据闻是袁世凯特别添加的。其含义在于,表达的是大多数人倾向于共和体制,但这并不等同于全民共识,仍有相当部分人群对共和持保留态度。简而言之,共和并非毫无异议。若袁世凯确有此意,在字句间微妙地加入“多”字,这或许能从侧面反映出他的立场:他或许并未全然站在共和一边,而是对清朝仍怀有某种程度的忠诚与支持。这样的做法,无异于向世人宣告,他在内心深处,仍旧对清朝抱有一份难以割舍的情愫。

再者,“南方各省率先发起倡议,随后北方将领也纷纷表态支持。”此言之中,暗含贬褒之意。南方各省率先举起了共和的大旗,实则是指南方地区率先发动了起义,反对当时的政权。而北方将领的附和,更是直白无隐,它指的是袁世凯麾下的将领在北京对清朝施加压力的行为。由此可见,用词之精准,并未直言北方各省的支持,仅言及北方将领,颇有借题发挥之味。真不明白袁世凯为何会接受这份诏书,还给予了认可。

鉴于外界大势所趋,内察民众舆情,我们毅然引领帝王,将治理之权交予全民,确立共和宪政体制,此举意在即时安抚国内渴望安定、厌倦纷扰的民心,长远则契合古代圣贤所倡导的“天下为公”的理念。正是鉴于共和观念深得人心,且符合时代潮流,我们接纳了共和制度。此举亦与古代圣哲所言的公正无私治理相吻合。提及“长远契合古代圣贤天下为公的理念”,个人感受到其中似乎隐含着清朝受儒家思想影响的意味。但须明确,古代所谓的“公天下”与现代共和制度有着本质区别。

袁世凯早前经由资政院推选为总理大臣,值此国家新旧交替的关键时刻,亟需实现南北统一。因此,决定赋予袁世凯全权,由他组建临时共和政府,并与民军共同商讨统一的方案。最终目标是确保民众安居乐业,天下太平,同时维护满、汉、蒙、回、藏五族共有的完整领土,共同构建一个强大的中华民国。如此,皇帝与我方能退居幕后,悠然度日,长久享受国民的尊敬与礼遇,亲眼见证国家治理达到顶峰。这无疑是极为美好的愿景。

首要之事,便是赋予袁世凯重任,由他全权负责共和政府的构建工作。这一决定中明确指出,鉴于袁世凯过往在总理事务中的卓越表现,他是最合适的人选来领导政府的组建。此举不仅是对袁世凯个人地位的认可,更透露出一种信息,即是我们特意委托袁世凯来建立共和政府。在不经意间,这样的安排也隐含了清朝在某种程度上对共和政府具有指导地位的意味。

再者,“确保满、汉、蒙古、回、藏五族疆域一统,共筑大中华民国”,这一表述对于捍卫国家领土完整至关重要,同时也隐含了对五族共和理念的认同。历史长河中,我国历朝历代的疆域界限各异,尤其汉族主导的王朝,其疆域往往不包含众多少数民族聚居之地。自清朝崛起,东北广袤之地以满族为主,北方草原则是蒙古族的摇篮,西北新疆维吾尔族繁衍生息(维吾尔族与前述回族同源),西南青藏高原则是藏族人民的家园。这些地区,长久以来并非汉族的传统居住地,且皆为清朝凭借自身力量所征服,民众效忠的对象是清朝的君主。试想,一旦清朝末代皇帝退位,其后果实在令人难以预料。正因如此,清朝强调五族同宗,共筑一国,这样的表述从根本上遏制了边境地区分裂独立的苗头,确保了国家的统一与稳定。

确实,其中还隐含着五族共融的理念。之所以特别强调这五大族群,源于革命者当时积极倡导的五族共和主张,意在强调五族间的平等地位。清朝对此表示赞同,主要是出于对自身安全的考量,担忧退位后满族会遭到其他势力的欺凌。毕竟,满族曾统治这片土地数百年,一旦失去权力,难免有人欲图报复。实际上,在退位诏书公布之前,已有多处地区发生了针对满族人的不公事件。这句话在某种程度上,为清朝争取到了一丝自保的余地。

第三点提及,“君主得以在宁静中安享余生,长久接受国民的尊崇礼遇”,其直白含义为我退位后将享有的优待。这主要针对的是《皇室优待条款》,该条款详尽阐述了清帝退位后的生活安排。总的来说,条件颇为优渥,君主依然是君主,只不过其权威仅局限于紫禁城内。我们会提供经济支持,确保你们的生活无忧,同时也会保护你们的财产安全。

清帝退位诏书的核心内容便是如此。仔细阅读后不难发现,诏书中并未言及自身的失误,只是描述了百姓生活的困苦,由此才认同了共和制度。随后,诏书指定袁世凯来处理后续事宜,皇帝便退位了。乍一看,这诏书似乎并无特别之处,但其实际意义颇为深远。要知道,在那个时候,反对共和、支持清朝的人并不在少数。倘若没有这份诏书,他们很可能会继续与共和政府对抗。但有了这份退位诏书,这些人的对抗便失去了正当性。因此,诏书在维护国家稳定、保障领土完整方面,确实发挥了不可忽视的作用。